image: bikerbikest.com

カワサキの人気ブランド「Ninja」シリーズの一角を担うNinja 650。しかし、購入を検討しようと情報を集めると、「ダサい」「不人気」といったネガティブなキーワードが目に付き、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実際のオーナーズレビューを探しても評価は様々で、Ninja650の何がすごくて、どこに本当の価値があるのか見えにくいのが現状です。特に競合車種との比較や、多くの人が気になる振動の問題、ツーリングでの実力、そして気になる最高速など、知りたいことは尽きません。近年ではトラクションコントロールを搭載した新型も登場し、その評価はさらに複雑になっています。

この記事を読むと分かること

- Ninja 650が「ダサい」と言われてしまうデザインや音に関する理由

- 競合のCBR650RやYZF-R7と比較した際の明確な立ち位置と魅力

- 実際のオーナーが感じるリアルなメリット・デメリット

- ネガティブな評価を乗り越えて「選ぶ価値」があるのはどんな人か

この記事では、そうしたネット上の評判の真相を一つひとつ解き明かし、Ninja 650が持つ本来の魅力と実力に迫ります。なぜ一部で「ダサい」「不人気」と評価されてしまうのか、その背景を深く理解することで、あなたにとって本当に価値のある一台なのかが見えてくるはずです。

ニンジャ650がダサい・不人気と評される3つの誤解

image: bikerbikest.com

Ninja 650に付きまとうネガティブな評価。それらは、主にデザイン、車格、そしてエンジンという3つの要素から生まれる誤解に基づいています。なぜそのように言われてしまうのか、具体的な理由を掘り下げていきましょう。

見出しクリックで記事に飛べます

なぜ?デザインが「ダサい」と言われる理由

Ninja 650が「ダサい」と評される最も根深い原因は、その出自と現在の「Ninja」というブランドイメージとの間に存在するギャップに他なりません。このバイクのデザインを正しく理解するには、少し歴史を遡る必要があります。

Ninja 650の直接の祖先は、2006年に登場した「ER-6f」というモデルです。これは元々、欧州市場をメインターゲットとした実用的なミドルツアラーでした。当時のER-6fは、サイドにオフセットして配置されたリアショックアブソーバーや、有機的なデザインのスチールフレームなど、個性的でありながらもコストを抑え、誰もが親しめることを主眼に設計されていました。

このER-6fが、北米市場では「Ninja 650R」として販売され、やがてその名称がグローバルに統一されていきます。そして決定的な転換期となったのが2017年のフルモデルチェンジです。この時、ER-6f時代から受け継いだ個性的な骨格は、ZX-10Rを彷彿とさせる軽量なトレリスフレームに刷新され、外装もZXシリーズと共通の、鋭くアグレッシブなデザイン言語が与えられました。これにより、Ninja 650は視覚的に「Ninjaファミリー」の一員であることを強く主張するようになったのです。

しかし、この変身は諸刃の剣でした。見た目はスーパースポーツ(SS)に近づきましたが、その中身、つまりエンジン特性やライディングポジションは、ER-6fから続くツアラーとしての資質を色濃く残していたのです。これが、「ダサい」という評価の核心にある「期待との不一致」を生み出しました。

視覚情報と実態の乖離

多くのライダー、特に「Ninja」という名前に憧れる層は、そのシャープな外観からサーキットを疾走するSSの姿を期待します。しかし、実際にはアップライトなポジションで、エンジンは高回転の咆哮ではなく中速域のトルクで走るツアラー。このギャップが「見かけ倒し」「本物ではない」という感覚につながり、デザインそのものの評価まで引き下げてしまうのです。特に、SSの象徴ともいえる太いリアタイヤ(180〜190幅が主流)に対し、Ninja 650は軽快さを重視した160サイズを採用しており、リアビューの迫力不足を指摘する声は少なくありません。

結論として、Ninja 650のデザインが「ダサい」と評されるのは、造形そのものが劣っているからではなく、「Ninja」の名の下にSSの文脈で語られることで、ツアラーとしての優れたデザインバランスが正当に評価されていない、という構造的な問題に起因すると言えるでしょう。

400ccと見間違われる?車格と存在感のリアル

image: bikerbikest.com

「せっかく大型バイクを買ったのに、400ccや250ccに間違われる」。これはNinja 650のオーナーがしばしば口にする、切実な悩みです。この「車格」の問題は、所有欲というライダーの根源的な感情に直接関わってきます。

この現象の背景には、カワサキが採用する「ファミリーデザイン戦略」があります。コスト削減とブランドイメージの統一を図るため、Ninja 250、Ninja 400、そしてNinja 650は、非常に多くのデザイン要素を共有しています。ヘッドライト周りの意匠、カウルの形状、テールデザインまで、一見しただけでは排気量の違いを識別するのは困難です。

この戦略は、エントリーモデルである250や400のオーナーにとっては「上位モデルのような高級感が得られる」というメリットになりますが、650のオーナーにとっては「クラスなりの特別感や威厳が得られない」というデメリットとして作用します。

Ninjaシリーズ サイズ比較

| モデル | 全長 | 全幅 | 全高 | 車両重量 | ホイールベース |

|---|---|---|---|---|---|

| Ninja 650 | 2,055mm | 740mm | 1,145mm | 194kg | 1,410mm |

| Ninja 400 | 1,990mm | 710mm | 1,120mm | 167kg | 1,370mm |

| Ninja 250 | 1,990mm | 710mm | 1,120mm | 166kg | 1,370mm |

(参照:カワサキモータース公式サイトの各モデルスペックより作成)

上の表を見ても分かる通り、400と250はほぼ同じ車体ですが、650は一回り大きく、重量も約27kg重くなっています。しかし、その差は実車を横に並べて初めて明確になるレベルであり、路上ですれ違う一瞬でその違いを見分けるのはバイクに詳しい人でも難しいでしょう。

しかし、このネガティブに見える特徴は、Ninja 650の最大の美点である「扱いやすさ」と表裏一体です。大排気量モデルにありがちな威圧感がなく、400ccクラスのような感覚で気軽に取り回せるコンパクトさは、日常の足として使うライダーや、体力に自信のないライダーにとっては大きなメリットとなります。このバイクを選ぶ際は、自分がバイクに何を求めるのか(他者からの視線か、自分自身の扱いやすさか)を明確にすることが重要になります。

エンジン音が耕運機?パラレルツインの評価

image: bikerbikest.com

バイクの官能性を左右する重要な要素、それが「サウンド」です。Ninja 650の排気音は、一部で「耕運機のよう」「味気ない」と酷評されることがあります。この評価の背景には、エンジン形式への理解と、競合モデルの存在が大きく影響しています。

Ninja 650が搭載するのは、649ccの水冷並列2気筒(パラレルツイン)エンジンです。このエンジンは、シリンダーが二つ並んだシンプルな構造で、特に180度クランクシャフトを採用しています。これは、二つのピストンが交互に上下する仕組みで、排気も「ドドッ、ドドッ」という不等間隔のビートを刻みます。この鼓動感が、一部のユーザーには「単気筒のよう」「洗練されていない」と感じられてしまうのです。

この評価を決定づけているのが、比較対象の存在です。

- ホンダ CBR650R(並列4気筒): 「クォーン」とモーターのように滑らかに吹け上がるサウンドは、多くの人が憧れる"日本製マルチエンジン"の象徴です。高周波でレーシーな音質は、Ninja 650にはない華やかさを持っています。

- スズキ SV650(V型2気筒): 同じ2気筒でも、シリンダーがV字に配置された90度Vツインは、「ドゥルルン」という独特のパルス感を持ち、熱狂的なファンが多く存在します。

これらの個性的なライバルたちと比較すると、Ninja 650のパラレルツインサウンドは、実用的ではあるものの、趣味性の高いバイクに求められる「官能的な響き」に欠ける、と判断されがちです。

幸いなことに、排気音はアフターマーケットのマフラーに交換することで劇的に変化させることが可能です。例えば、アクラポビッチやヨシムラといった有名ブランドのスリップオンマフラーやフルエキゾーストマフラーに交換すれば、より低音が強調された迫力あるサウンドや、歯切れの良いレーシーな音質を手に入れることができます。多くのオーナーがサウンドカスタムを楽しんでおり、これを前提に購入を検討するのも一つの有効な手段です。

とはいえ、ノーマル状態のサウンドが「Ninja」というスポーティな外観から抱く期待に応えられていない、という点は否定できません。ここでもまた、視覚と聴覚の間に生じるギャップが、ネガティブな評価の一因となっているのです。

性能は中途半端?最高速と加速性能の真実

image: bikerbikest.com

「650ccという排気量のわりに速くない」「どっちつかずで中途半端」。Ninja 650の性能は、しばしばこのような評価を受けます。しかし、それは性能を「最高速」や「サーキットでのタイム」という一面的なモノサシで測った場合の話です。

まず、公表されているスペックを見てみましょう。

- 最高出力: 50kW (68PS) / 8,000rpm

- 最大トルク: 63N·m (6.4kgf·m) / 6,700rpm

この数値は、例えばホンダ CBR650Rの95PSと比較すると見劣りします。しかし、Ninja 650の真価は、スペックシートの数字には現れにくい部分にあります。それは「トルクの発生特性」です。最大トルクを6,700rpmという比較的低い回転数で発生させるこのエンジンは、街中で多用する3,000〜6,000rpmの回転域で最も力強く、扱いやすいようにセッティングされているのです。

高回転まで回さなければパワーが出ないエンジンとは異なり、アクセルを少し開けるだけで車体がグイッと前に出る感覚は、ライダーにストレスを与えません。頻繁なシフトチェンジを強いられることなく、右手の操作だけで速度を自在にコントロールできるこの特性は、公道における「本当の速さ」と「楽しさ」につながっています。

「中途半端」という評価は、裏を返せば「あらゆる状況に対応できるバランスの良さ」を意味します。サーキットに特化するでもなく、ツーリングに振り切るでもない。その中心にいるからこそ、Ninja 650は街乗りから高速道路、ワインディングまで、ステージを選ばずに楽しめる万能性を手に入れているのです。「刺激」を求めるライダーには物足りないかもしれませんが、「バイク一台で何でも楽しみたい」という現実的なニーズに対しては、これ以上ないほど優れた性能特性と言えるでしょう。

オーナーズレビューに見るリアルな振動問題

image: bikerbikest.com

デザインやサウンドといった感性的な評価とは一線を画す、物理的なネガティブポイントとして多くのオーナーが指摘するのが「振動」の問題です。これはNinja 650を語る上で避けては通れない、明確なウィークポイントと言えます。

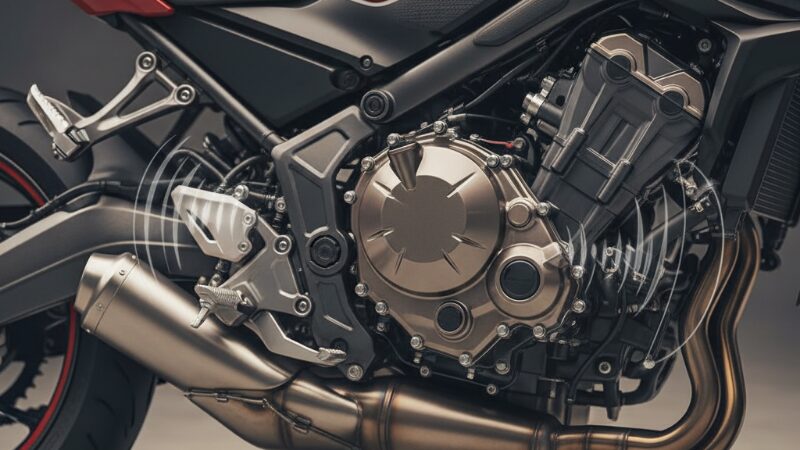

この振動の正体は、主に並列2気筒180度クランクエンジンが構造的に抱える「偶力振動」に起因します。二つのピストンが交互に上下することで、エンジン全体を揺さぶるような振動が発生しやすいのです。もちろん、Ninja 650にもこの振動を打ち消すための「バランサーシャフト」が内蔵されていますが、完全に取り除くことはできません。

特に振動が顕著になるのが、多くのオーナーが報告するように4,000rpmから5,000rpmの回転域です。これは、高速道路をトップギア(6速)で時速100km前後で巡航している際の回転域とほぼ一致します。そのため、長時間にわたる高速ツーリングでは、ハンドルやステップから伝わる微細な振動によって、手が痺れたり、ミラーがブレて後方視界が見えにくくなったりするという具体的な症状が報告されています。

振動への対策と付き合い方

この不快な振動を軽減するため、オーナーたちは様々な工夫を凝らしています。

- ヘビーウェイトバーエンドへの交換: ハンドルバーの末端におもりを付けることで、共振点をずらし振動を軽減する定番のカスタムです。純正よりも重いもの(例: POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドなど)に交換することで、効果を体感しやすいとされています。

- 防振タイプのグリップへの交換: ゲル素材などが挟み込まれたグリップ(例: PROGRIPなど)に交換することで、手に伝わる振動を吸収します。

- ギア選択の工夫: 敢えて一つ下のギアを使い、エンジン回転数を振動の少ない領域(6,000rpm以上など)に保って走行するという方法もあります。

ただし、これらの対策はあくまで「軽減」であり、根本的な解決には至りません。年々改良は加えられていますが、この振動はある種の「エンジンの鼓動」として、このバイクの個性と捉えて付き合っていく覚悟も必要かもしれません。購入前には、必ず高速道路を含めた試乗を行い、自身がこの振動を許容できるレベルかどうかを確認することが強く推奨されます。

比較で見える!競合にはないNinja650の魅力

これまで見てきた様々な批判点は、いずれもNinja 650を特定の側面から切り取った評価に過ぎません。このバイクの本当の価値は、競合モデルと並べて俯瞰したときに初めて明らかになります。その魅力の核心は「究極の普段着性能」と「卓越したコストパフォーマンス」です。

ミドルクラスのフルカウルスポーツ市場は、個性豊かなライバルがひしめく激戦区です。

- ホンダ CBR650R: 官能的な4気筒サウンドとパワーが魅力だが、車両重量は207kgと重く、価格も110万円を超える。

- ヤマハ YZF-R7: サーキット直系の運動性能が光るが、厳しい前傾ポジションと835mmという高いシート高は、日常の快適性を大きく犠牲にしている。

これらのライバルが「スポーツ」という一点を鋭く追求しているのに対し、Ninja 650は異なる価値基準を提示します。

- 圧倒的な軽さとスリムさ: 車両重量194kgはクラス最軽量級。取り回しの良さは特筆もので、日常のあらゆるシーンでライダーの負担を軽減します。

- 安心の足つき性: 790mmという低いシート高は、小柄なライダーや初心者、リターンライダーに絶大な安心感を与えます。「立ちゴケ」の不安から解放される意味は非常に大きいでしょう。

- 快適なライディングポジション: スーパースポーツとは比較にならないほどアップライトな姿勢は、長距離ツーリングでの疲労を最小限に抑えます。「スポーツバイクは疲れる」という常識を覆す存在です。

- 戦略的な価格設定: 主要なライバルと比較して、よりリーズナブルな価格(100万円前後)で手に入る点も大きな魅力です。

つまり、Ninja 650は「非日常の刺激」を追い求めるのではなく、「日常のバイクライフをいかに豊かで快適なものにするか」という点に全振りしたモデルなのです。スペックシートの数字競争から一歩引いた場所で、ライダーに最も近いところに寄り添う。これこそが、他のどのバイクにも真似のできない、Ninja 650だけの確固たる魅力と言えるでしょう。

それでもニンジャ650がダサい・不人気とは言えない理由

image: bikerbikest.com

Ninja 650に対する表面的な批判の裏には、このバイクが持つ本質的な価値が隠されています。ツーリング性能、初心者への優しさ、そして競合との明確な違いを知ることで、その評価は180度変わるかもしれません。

見出しクリックで記事に飛べます

実はツーリング最強!安楽なポジションの価値

スーパースポーツ然としたルックスから誤解されがちですが、Ninja 650の本質は極めて優秀なスポーツツアラーです。その最大の根拠が、長距離を走って初めて真価がわかる、考え抜かれたライディングポジションにあります。

ハンドルはセパレートタイプでありながら、トップブリッジの上にマウントされることで比較的手前に、そして高い位置に設定されています。ステップ位置も過度に後ろや上にあるわけではなく、膝が窮屈にならない自然な場所にあります。これにより、ライダーは背筋を伸ばしたリラックスできるアップライトな姿勢で乗車することが可能です。これは、強烈な前傾姿勢を強いられるスーパースポーツモデルとは対極にある設計思想であり、長時間のライディングで蓄積する首や手首、腰への負担を劇的に軽減します。

ロングツーリングを支える三位一体の要素

- 安楽なポジション:前述の通り、疲労の蓄積を最小限に抑えます。

- 優れた防風性能:角度が調整可能なウインドスクリーンは、高速巡航時にライダーの上半身に当たる走行風を効果的に受け流し、体力の消耗を防ぎます。

- トルクフルなエンジン:低中速域から力強いトルクを発生するため、高速道路での追い越しや山岳路の登坂も、頻繁なシフトダウンなしにアクセル操作だけで余裕をもってこなせます。

唯一、多くのオーナーが指摘する弱点が「積載性の皆無さ」です。タンデムシートは小さく、荷掛けフックも備わっていません。しかし、これはアフターパーツ市場で解決可能な問題です。各社からリリースされているシートバッグや、カワサキ純正オプションとしても用意されているパニアケース(サイドケース)を装着すれば、泊りがけのツーリングにも十分対応できる積載量を確保できます。

週末に思い立って高速道路に乗り、知らない街まで足を延ばす。そんな自由で気軽な旅の相棒として、Ninja 650は「ツーリング性能」という尺度において、同クラスのライバルを凌駕するほどの快適性と実用性を提供してくれるのです。

初心者にも最適!扱いやすさと足つき性の良さ

image: bikerbikest.com

「大型バイクに乗りたいけれど、自分に扱えるか不安だ」。これは、免許を取得したばかりの初心者や、長年のブランクを経てバイクの世界に戻ってきたリターンライダーが共通して抱く感情です。その不安に対し、Ninja 650はこれ以上ないほど優しく、そして明確な答えを提示してくれます。

その理由は、物理的なスペックと乗り味の両面にあります。

数値が示す、絶対的な安心感

まず注目すべきは、790mmというクラスで最も低いシート高です。さらに、並列2気筒エンジンは横幅をスリムに設計できるため、シート下の車体が絞り込まれており、足をまっすぐ下に降ろせます。これにより、身長170cmのライダーであれば両足の踵までべったりと接地することも可能で、数値以上に足つきが良く感じられます。信号待ちやUターン、不意にバランスを崩しそうになった時など、地面に足がしっかりと着くという事実は、何物にも代えがたい精神的な余裕と安心感を生み出します。

ライダーを育ててくれる素直な操縦性

車両重量194kgという軽さは、押し引きなどの取り回しはもちろん、走行中のあらゆる場面でライダーを助けてくれます。ハンドリングは極めてニュートラルで素直。ライダーが「こちらに曲がりたい」とインプットすれば、バイクが大げさに切れ込んだり、逆に曲がるのを嫌がったりすることなく、スッと自然にバンクしていきます。この人馬一体感は、バイクを操る基本的な楽しさを学ぶ上で最高の教材となります。

また、エンジンのパワーデリバリーも非常に穏やかです。アクセルをラフに開けても車体が暴れるようなことがなく、開けた分だけ素直に加速していく特性は、ライダーがパニックに陥るリスクを最小限に抑えます。そんな理想的なステップアップを実現させてくれる、懐の深い一台なのです。

ホンダCBR650Rとの比較で見える立ち位置

image: bikerbikest.com

Ninja 650を検討する上で、避けては通れない永遠のライバルが、ホンダのCBR650Rです。この2台は、同じ日本のミドルスポーツというカテゴリーにありながら、その開発思想は水と油ほど異なります。両者を比較することで、Ninja 650が目指した独自のポジションが浮き彫りになります。

| カワサキ Ninja 650 | ホンダ CBR650R | |

|---|---|---|

| エンジン | 並列2気筒 / 68PS | 並列4気筒 / 95PS |

| キャラクター | 中速トルク型 / 実用性 | 高回転型 / 官能性 |

| サウンド | 鼓動感のあるビート | 滑らかなモーター音 |

| 車両重量 | 194kg(軽い) | 207kg(重い) |

| ポジション | アップライト(快適) | やや前傾(スポーティ) |

| 得意なステージ | 街乗り、ツーリング | ワインディング、高速巡航 |

| 一言でいうと | 毎日乗れる相棒 | 週末の恋人 |

(参照:Honda公式サイト, Kawasaki公式サイト)

CBR650Rの最大の武器は、このクラスでは唯一無二の水冷並列4気筒エンジンです。モーターのように滑らかに、そしてどこまでも伸びていくかのような回転フィールと、それに伴う「クォーン」という甲高い排気音は、多くのライダーを虜にする麻薬的な魅力を持っています。

しかしその代償として、95PSというパワーを発生させるエンジンは重く、車両重量は207kgに達します。また、パワーの美味しい領域は高回転域にあるため、その真価を味わうには、ある程度エンジンを回して走る必要があります。

対するNinja 650は、日常的に使う回転域で最大のパフォーマンスを発揮し、車重も約13kg軽量です。つまり選択は、「非日常の刺激と官能性をとるか、日常の利便性と軽快さをとるか」という問いに集約されます。どちらが優れているかではなく、あなたのバイクライフにおいて、どちらの特性がより重要か、という価値観の問題なのです。

ヤマハYZF-R7との比較で分かる明確な違い

image: bikerbikest.com

2021年に登場したヤマハのYZF-R7は、Ninja 650の立ち位置を考える上で非常に興味深い存在です。なぜなら、R7はNinja 650と同じ「並列2気筒エンジンを搭載したフルカウルスポーツ」でありながら、その結論は180度異なっているからです。

| カワサキ Ninja 650 | ヤマハ YZF-R7 | |

|---|---|---|

| エンジン | 並列2気筒(649cc) | 並列2気筒(688cc) |

| キャラクター | 快適なスポーツツアラー | 純粋なスーパースポーツ |

| フロントフォーク | 正立式(快適性重視) | 倒立式(運動性重視) |

| ブレーキ | 片押し2POTキャリパー | ラジアルマウント4POTキャリパー |

| ポジション | アップライト(楽) | 強前傾(戦闘的) |

| シート高 | 790mm(低い) | 835mm(高い) |

| 得意なステージ | ストリート全般 | サーキット、ワインディング |

(参照:Yamaha公式サイト, Kawasaki公式サイト)

YZF-R7は、MT-07譲りのCP2エンジンを、完全にサーキット走行を見据えたシャシーに搭載しています。高剛性な倒立フロントフォーク、強力なラジアルマウントブレーキ、そして低く構えたセパレートハンドルがもたらす戦闘的なライディングポジション。それはまさに、多くの人々が「Ninja 650はこうあるべきだった」と想像したかもしれない、ミドルクラス・ツイン・スーパースポーツの姿そのものです。

しかし、その鋭さの裏返しとして、R7は日常使いやツーリングにおける快適性を潔く切り捨てています。高いシート高と厳しい前傾姿勢は、街乗りや長距離移動ではライダーに相応の覚悟を求めます。

カワサキは、サーキットのラップタイムではなく、ストリートでの快適性と楽しさの両立を選んだのです。もしあなたが求めるものがサーキットでのスリルなら、選ぶべきはR7でしょう。しかし、あなたが求めるものが日々の生活に寄り添うパートナーであるならば、Ninja 650の価値がより一層輝いて見えるはずです。

新型モデルで進化した!トラコン搭載の安心感

image: bikerbikest.com

Ninja 650は、決して過去の栄光に胡坐をかいているバイクではありません。時代の要求に応え、着実な進化を続けています。その最も象徴的なアップデートが、2023年モデルから標準装備となったKTRC(カワサキトラクションコントロール)です。

トラクションコントロールとは、バイクの頭脳であるECU(エンジンコントロールユニット)が前後ホイールの回転差を常に監視し、後輪が滑り始めた(空転した)と判断すると、瞬時にエンジン出力を絞ってスリップを抑制する電子制御システムです。これは、

- 雨で濡れた路面

- マンホールや白線の上

- 路肩に浮いた砂利や落ち葉

といった、予期せぬ滑りやすい状況で絶大な効果を発揮します。特に、650ccの力強いトルクをまだ持て余しがちな初心者ライダーや、悪天候でも通勤・通学で乗る必要があるライダーにとって、転倒のリスクを劇的に低減してくれる、保険のような安心装備と言えます。

2023年モデル以降の主要な進化点

- KTRCの搭載:介入レベルを2段階から選択可能。もちろんOFFにすることもできます。

- フルカラーTFT液晶メーター:視認性に優れるだけでなく、専用アプリ「RIDEOLOGY THE APP」を介してスマートフォンと連携。着信通知や走行ログの記録などが可能になり、利便性が大幅に向上しました。

- 灯火類のフルLED化:ヘッドライトに加え、ウインカーもLED化され、被視認性の向上と現代的なルックスを手に入れました。

これらのアップデートにより、Ninja 650は元来の持ち味である「扱いやすさ」に、「現代基準の安全性と利便性」をプラスしました。「不人気」や「時代遅れ」といった評価が、もはや過去のものであることを、その進化が力強く物語っています。

総括:ニンジャ650のダサい・不人気評価を乗り越える価値

この記事を通じて、Ninja 650にまつわる様々な評価の背景を掘り下げてきました。

- 「ダサい」という評価はNinjaブランドへの過剰な期待が原因

- 見た目はSS風でも本質はライダーに優しいスポーツツアラーである

- 車格がコンパクトなことは威厳のなさではなく扱いやすさの証

- エンジン音は官能的ではないが低中速のトルクは非常に力強い

- その性能は日本の公道でバイクライフを楽しむには十分すぎる

- 特定の回転域で発生する振動は明確なウィークポイントと言える

- 長距離走行での快適性や疲労の少なさはクラス最高レベルを誇る

- 低いシート高と軽さは初心者や小柄なライダーの絶対的な味方

- CBR650Rとは4気筒の官能性か2気筒の実用性かで選ぶべき

- YZF-R7とはサーキット志向かストリート志向かという明確な違い

- 2023年以降の新型はトラコン搭載で安全性が大幅に向上した

- 大型バイクを気負わず日常の相棒として乗りこなしたい人に最適

- 他人の評価や見た目の迫力より自分に合った乗りやすさが重要

- ネットの評判に惑わされず一度は試乗して判断すべき隠れた名車

- 現実的な価格で手に入るコストパフォーマンスに優れた一台である

最後に

今回は、ニンジャ650がなぜ「ダサい」「不人気」と評価されてしまうのか、その背景にある誤解と、このバイクが秘める本当の魅力について詳しく解説しました。

スーパースポーツとしての期待値から生まれる批判とは裏腹に、ライダーに寄り添う優れたスポーツツアラーであることがご理解いただけたのではないでしょうか。

Ninja 650の魅力に気づかれた方には、他のミドルクラスバイクと比較したこちらの記事もおすすめです。

また、もしあなたが「初めての大型バイク」として検討されているなら、以下の記事も参考になるでしょう。