image: bikerbikest.com

中古の250ccストリートバイクを探していると、競合車種に比べて明らかに手頃な価格帯で流通しているスズキ・グラストラッカー。グラストラッカーが安い理由はなんだろうと疑問に思うのは当然のことです。

競合のホンダ FTRがなぜ高いのか、グラストラッカーとベースになったとされるボルティーとの違いは何か。また、グラストラッカーは壊れやすいのではないか、致命的な欠点があって購入後に後悔しないか、といった不安もよぎるかもしれません。

さらに、グラストラッカーはなぜ人気が続いたのか、そして生産終了はなぜなのか。購入を検討するなら、FI(フューエルインジェクション)はいつから導入されたのか、標準モデルとグラストラッカービッグボーイのどっちを選ぶべきかなど、知りたいことは山積みでしょう。

この記事では、グラストラッカーが安い理由を、その歴史とスズキの戦略から論理的に解き明かしていきます。

この記事を読むと分かること

- グラストラッカーが新車当時から安価だった具体的な理由

- 競合のTWやFTRと比較して中古価格が安い市場背景

- 「壊れやすい」という噂は本当か、知っておくべき欠点

- 年式(キャブ/FI)やモデル(標準/ビッグボーイ)の選び方

グラストラッカーが安いのはなぜか、という疑問への結論からお伝えすると、それは低品質だからではなく、スズキの巧みなコストエンジニアリングと、17年にわたる長期生産による合理的な結果です。これは、スズキの意図的な企業戦略の賜物であり、その安さには明確な根拠があります。

グラストラッカーが安い理由は「設計」にあり

image: bikerbikest.com

グラストラッカーの驚異的なバリュー(価値)の根源は、その開発初期の設計図にまで遡ります。ブームに対応しつつもコストを徹底的に抑えた、合理的な設計思想と生産体制こそが、安さの最大の秘密です。

見出しクリックで記事に飛べます

そもそも新車価格が安かった?

グラストラッカーの中古車価格を理解する上で最も重要な事実は、中古になってから安くなったのではなく、登場時から戦略的に安価なモデルだったという点です。

2000年代初頭、ヤマハTW200を筆頭にストリートバイク(トラッカー)が爆発的な人気を博しました。スズキがこの活況の市場に投入したのが、2000年4月に発売されたグラストラッカーです。

その初期モデル(セル・キック併用)の新車価格は、384,000円(税抜)でした。これは、当時の250ccクラスとして十分に競争力のある価格設定でしたが、スズキの戦略はここで終わりませんでした。

注目すべきは、発売からわずか1年後の2001年11月に行われたマイナーチェンジです。スズキは標準モデルの仕様を大胆に見直し、キックスターターを廃止(セル始動専用に)し、その他一部の部品を簡素化しました。これにより、価格は339,000円(税抜)へと、約12%(45,000円)もの大幅な引き下げが行われたのです。

さらに2003年には、メッキだったメーターケースを黒塗装に変更し、フロントフォークブーツを廃止するなど、外観上のさらなるコストダウンも実施されています。このように、グラストラッカーは、その誕生の瞬間から「いかに安価に提供するか」が考え抜かれたバイクなのです。

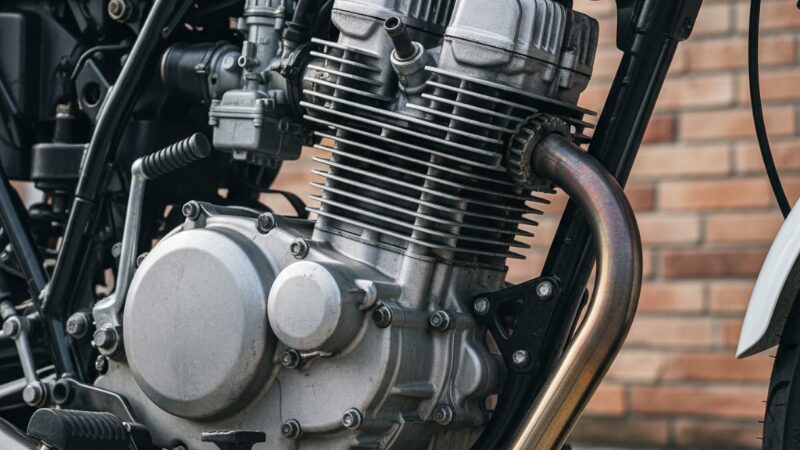

ボルティーから続くエンジン設計

新車価格を安価に設定できた最大の理由は、その心臓部であるエンジンにあります。

グラストラッカーの初期型に搭載された「J424型」と呼ばれるエンジン(249cc空冷SOHC4バルブ)は、全くの新規開発ではありませんでした。これは、スズキの既存モデルであるボルティー(1994年発売)やマローダー250で使用されていたエンジンを直接的に進化させたものだったのです。

さらにその系譜を遡れば、1980年代の堅牢なモデルGN250に行き着きます。ボルティー自体が、発売当時298,000円という低価格モデルであり、そのエンジンはシンプルさ、信頼性、そして「タフで壊れにくい」という定評で知られていました。

2000年のグラストラッカー発売時点で、このエンジンファミリーの製造設備、研究開発、サプライチェーンは完全に成熟し、減価償却が完了していました。つまり、スズキは新たな開発コストをほとんどかけることなく、信頼性の高いエンジン(最高出力20ps)を搭載できました。このコスト削減分が、そのまま新車価格の安さに反映されたのです。

この背景を考察すると、グラストラッカーは全く新しいバイクというよりも、既存の安価で信頼性の高いプラットフォームを、時代の流行(トラッカーブーム)に合わせて巧みにリスキン(外観変更)した戦略的製品であったことがわかります。

ST250とのプラットフォーム共通化

スズキの合理的なコスト管理戦略は、モデルライフの途中でも実行されました。

2004年4月、グラストラッカーは大きなモデルチェンジを受け、エンジンが従来の4バルブ(J424型)から2バルブ(J438型)に変更されます。これだけ聞くとデチューン(性能低下)だと誤解されがちですが、その実態は異なります。

この変更の真の目的は、当時併売されていたスズキのクラシックモデルST250とのエンジンプラットフォーム共通化でした。J438型エンジンは、ST250と全く同じエンジンだったのです。

- 生産ラインを合理化し、製造効率を大幅に向上させる

- 部品の在庫管理コストを削減できる

- 部品の大量生産によるスケールメリットで、1つあたりの製造コストを劇的に下げられる

性能面でも、最高出力こそ20psから19psへとわずかに低下しましたが、最大トルクは2.1kgmから2.2kgm(6,000rpm)へと向上しました。これは、ストリートユース(街乗り)において、より扱いやすくトルクフルな特性をもたらす実用的な改良でした。また、放熱性に優れたメッキシリンダー(SCEM)を採用するなど、技術的な進化も遂げています。

結果としてスズキは、コストを削減しつつ、バイクのキャラクターにより合致したエンジンへと改良することに成功したのです。この2004年の変更こそ、グラストラッカーの長期的な低価格性を決定づけた、見事な生産効率化策でした。

徹底したシンプルな車体構成

グラストラッカーの安さは、エンジンだけでなく、その車体構成のシンプルさにも貫かれています。

例えば、フレームは製造コストが安価でシンプルなダイヤモンドフレームを採用しています。これは、高剛性なダブルクレードルフレームなどと比較して生産コストが格段に安い設計です。

サスペンションも同様で、フロントには標準的なテレスコピックフォーク、リアには複雑なリンク機構を持つモノショックではなく、古典的で製造コストが低い2本ショックのスイングアーム式が採用されています。

さらに、コスト削減策として分かりやすいのがブレーキシステムです。フロントには必要十分な油圧式シングルディスクブレーキが装備されていますが、リアには機械式リーディング・トレーリング(ドラムブレーキ)が採用されています(※ビッグボーイの一部年式を除く)。

グラストラッカーが想定する街乗りや通勤といった用途では、オーバースペックな装備は不要であり、それよりも価格を下げてアクセシビリティ(乗りやすさ)を高めることが優先されたのです。この「必要十分」な装備という哲学こそが、グラストラッカーの低価格を実現する基盤となっています。

17年のロングセラーがもたらす恩恵

グラストラッカーが中古車として安い最後の決定的な理由は、その驚異的な生産期間の長さにあります。

グラストラッカーは、2000年の発売から排出ガス規制(平成28年規制)の影響で生産終了となる2017年9月まで、実に17年間も製造・販売され続けた超ロングセラーモデルです(※2008年以降はFIモデル)。

この17年という事実は、中古車市場にとって2つの非常に大きな恩恵をもたらしています。

製造コストの完全な償却

17年も生産が続けば、エンジン(2004年以降はST250と共通)はもちろん、車体を製造するための金型や生産ラインのコストは、完全に償却されます。これが、モデル末期(FIモデル)まで新車価格の安さを維持できた理由です。

中古市場における圧倒的なタマ数(供給量)

17年分の累計生産台数は膨大です。その結果、中古車市場には常に圧倒的な在庫量(タマ数)が供給され続けています。現在も大手中古車サイトでは平均価格30万円台前半で数多くの車両が流通しています(2025年現在)。

グラストラッカーの現在の中古車価格の安さは、この17年の歴史がもたらした、必然的かつ合理的な結果なのです。

グラストラッカーの安い理由と中古車選び

image: bikerbikest.com

グラストラッカーの安さが、スズキの合理的な戦略に基づいていることをご理解いただけたかと思います。次に、その安さを賢い選択に変えるため、競合車種との市場での立ち位置の違いや、中古車選びで失敗しないための具体的なポイントを詳しく解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

FTRやTWが「高い」本当の理由

グラストラッカーの安さを際立たせているのが、競合であるホンダ FTR223やヤマハ TW200/225の中古車価格です。これらがなぜ今もなお高値で取引されているのか、その理由を知ることでグラストラッカーの立ち位置がより明確になります。

カルチャーアイコンとしてのプレミアム

最大の理由は、彼らが単なるバイクを超えたカルチャーアイコンである点です。特にヤマハTWは、2000年に放送された大ヒットテレビドラマで主人公が使用したことにより、社会現象的なブームを巻き起こしました。極太のリアタイヤとスカチューンと呼ばれるカスタムスタイルは、当時の若者文化の象徴そのものでした。

ホンダFTRも、そのデザインルーツである本場アメリカのフラットトラックレースという真正なストーリー性を持ち、TWに続く人気モデルとして市場を席巻しました。

グラストラッカーの賢明なポジショニング

対してグラストラッカーは、ブームの渦中にありながらも、一貫して実用本位のバリューチャレンジャーでした。流行のトラッカースタイルを、より安く、より実用的に楽しみたいという、流行に踊わされない堅実な層の受け皿となったのです。

流行の最前線ではなかったことが、ブーム終焉後の価格の急落を避け、結果として現在の適正価格を維持している最大の理由と言えます。TWやFTRがファッションであったとすれば、グラストラッカーは実用的な道具としての側面を強く持っていたのです。

なぜ人気?カスタムベースとしての価値

image: bikerbikest.com

グラストラッカーが安い理由の一つに不人気だからという声も聞かれますが、これは明確な誤りです。前述の通り、17年間も生産が続くほどの確かな人気と需要がありました。

その人気の本質は、まさにその安さと構造のシンプルさにあります。グラストラッカーは、カスタムベース車両として非常に高いポテンシャルを秘めているのです。

- 圧倒的な車体価格の安さ:購入予算を大幅に抑えられるため、浮いたお金をカスタム費用に回せる

- 構造が極めてシンプル:空冷単気筒エンジン、ダイヤモンドフレーム、2本ショックという構成は、カスタム初心者でも手を出しやすい

- 豊富なアフターパーツ:17年というロングセラーモデルだったため、社外品のカスタムパーツが新旧問わず豊富に流通

安価に手に入れて、自分だけの一台を作り上げる楽しみがあること。これこそが、グラストラッカーが生産終了後もなお、多くのビルダーやDIY派のライダーから根強く支持される人気の理由です。コストパフォーマンス最強のキャンバス(素材)、それがグラストラッカーの真の価値と言えるでしょう。

グラストラッカーは壊れやすい?欠点は?

安いという言葉から、どうしても安かろう悪かろうを連想し、壊れやすいのでは、買って後悔しないか、と不安になるのは当然です。しかし、この点においてグラストラッカーは非常に優秀です。

壊れにくいは最大の美点

これは明確に否定できます。前述の通り、搭載されているエンジンはスズキが長年にわたり熟成を重ねてきたGN系の系譜であり、その設計は極めてシンプルかつ堅牢です。耐久性の高さと信頼性は、むしろグラストラッカーの最大の美点の一つであり、タフで壊れにくいことは多くのオーナーやバイクショップが認めるところです。

適切なオイル交換などの基本的なメンテナンスさえ怠らなければ、非常に長く付き合えるエンジンです。

知っておくべき欠点=特性

とはいえ、完璧なバイクではありません。欠点とされる部分は、その多くが安さやシンプルさと表裏一体の特性でもあります。購入後に後悔しないためにも、以下の点は理解しておきましょう。

- 高速走行・長距離は明確に苦手:単気筒エンジンの特性と軽量な車体ゆえに、時速80kmを超える高速巡航は得意ではありません。エンジンの振動が大きくなり、パワー不足を明確に感じます

- 燃料タンク容量が極端に小さい(キャブ車):2008年のFIモデル以前(キャブ車)は、燃料タンク容量がわずか6Lしかありません。燃費自体は良好(リッター30km前後)ですが、航続距離は180km程度と短く、ツーリングでは頻繁な給油が必要(※FIモデルで8.4Lに増量され、実用性が大幅に改善)

- 中古車ゆえの個体差という最大のリスク:バイク自体は壊れにくくても、中古車は前のオーナーの扱い方に大きく左右されます。特に安価なカスタム車の中には、ずさんな配線処理や不適切な改造、メンテナンス不足の車両が紛れている可能性があります

主な用途が街乗りメインや片道100km程度のショートツーリングといった使い方であれば、これらの特性は大きな問題にならない可能性が高いです。

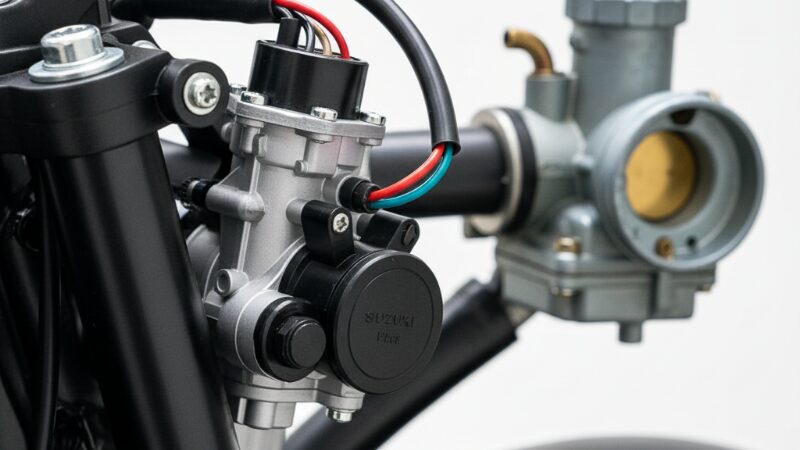

FIモデルはいつから?キャブ車との違い

image: bikerbikest.com

中古車を選ぶ際、最も大きな分岐点となるのが燃料供給方式の違い、すなわちキャブ車かFI車かです。

グラストラッカーにFI(フューエルインジェクション)が搭載されたのは、厳格化された排出ガス規制に対応するため、2008年9月(2007年末発表)のモデルチェンジからです。したがって、それ以前(2000年~2007年)はすべてキャブレター車となります。

FI(フューエルインジェクション)とは、ガソリンの噴射をセンサーとコンピューターで電子制御する近代的な装置です。対するキャブレターは、空気の流れ(負圧)を利用して霧吹きのようにガソリンを吸い出す、古くからある機械的な装置です。

どちらを選ぶべきか、それぞれのメリット・デメリットを比較します。

| FI(インジェクション)車 (2008年~2017年) | キャブレター車 (2000年~2007年) | |

|---|---|---|

| メリット | ・始動性が抜群(特に冬場や標高が高い場所でも安定) ・天候や気温に左右されずアイドリングが安定 ・燃費効率がやや良い ・燃料タンク容量が8.4Lに増加し、航続距離が伸びた |

・車体価格が圧倒的に安い ・構造がシンプルでDIYメンテナンスが容易 ・マフラー交換などカスタムの自由度が高い ・キャブ特有の味や鼓動感がある |

| デメリット | ・車体価格がキャブ車より明確に高い ・FI関連(燃料ポンプ等)の故障は修理費が高額になりがち ・カスタムの難易度が(特に吸排気系は)上がる |

・冬場の始動にコツがいる(チョーク操作) ・定期的なキャブレターの清掃(OH)が必要 ・燃料タンク容量が6Lと非常に小さい |

どちらを選ぶべきか?

これはライフスタイルによります。

- FI車がおすすめな人:バイクは道具と考え、通勤・通学などで毎日使い、季節を問わず安定した始動性を最優先する人。メンテナンスの手間を減らしたい人。ツーリングも楽しみたい人

- キャブ車がおすすめな人:購入価格を徹底的に抑えたい人。自分でカスタムやメンテナンスを楽しみたい人。キャブレターの機械的なフィーリングが好きな人

信頼性や実用性をとるならFI車、安さと趣味性をとるならキャブ車、というのが一般的な選択基準です。

ビッグボーイと標準モデル、どっちを選ぶ?

image: bikerbikest.com

グラストラッカーには、標準モデルとは別にグラストラッカービッグボーイ(BIGBOY)という派生モデルがラインナップされていました(2001年3月発売)。どっちを選べばいいかは、FI/キャブ問題と並ぶ、非常に悩ましいポイントです。

両者の最大の違いはタイヤサイズと、それに伴う車格(車体の大きさ)です。

ビッグボーイは、その名の通り、標準モデルよりも大きな径のタイヤ(フロント19インチ/リア18インチ)を履いています。これに伴い、フロントフォークやスイングアームが延長され、ホイールベース(前後の車輪の距離)も長くなっています。これにより、車体が一回り大きく、より本格的なトラッカーらしい迫力のあるスタイルになっています。

以下に主な仕様の違いをまとめます(※年式により数値は若干異なります)。

| 項目 | ビッグボーイ | 標準モデル |

|---|---|---|

| Fタイヤ | 100/90-19(大径) | 3.00-18 または 100/90-18 |

| Rタイヤ | 130/80-18(大径・幅広) | 120/80-17(小径) |

| ホイールベース | 1,405 mm(長く、直進安定性が高い) | 1,325 mm(短く、旋回性が高い) |

| シート高 | 790 mm(やや高い) | 750 mm(非常に低い) |

| 特徴 | ・安定性が高く、大柄な印象 ・本格的なダートトラッカースタイル ・最低地上高も高い |

・足つきが抜群に良い ・軽量でヒラヒラと軽快 ・街中での取り回しが容易 |

どちらを選ぶべきか?

- ビッグボーイがおすすめな人:身長が比較的高く(170cm以上目安)、大柄で迫力のあるスタイルを好む人。直進安定性や、ゆったりとした乗り心地を重視する人

- 標準モデルがおすすめな人:足つきの良さ(安心感)を最優先する人。小柄な方や女性。街中でのUターンや細い路地での取り回しなど、軽快さを重視する人

中古車市場では、スタイルの人気からビッグボーイの方がわずかに高値で取引される傾向がありますが、基本的な性能や信頼性は同一です。ご自身の体格と好みで選ぶのが最善です。

総括:グラストラッカーの安い理由は賢い選択の証

グラストラッカーがなぜ安いのか、その理由を多角的に解説してきました。グラストラッカーの安さは品質の低さではなく、スズキの徹底した合理主義と、17年の歴史がもたらした市場原理によるものです。

- グラストラッカーが安い最大の理由は元々の新車価格が安かったこと

- 2001年にはキック廃止などで33.9万円(税抜)という戦略的価格を実現した

- 安さの秘密はボルティーやGN系譜の開発費が償却済みのエンジンを採用した点

- 2004年以降はST250とエンジンを共通化し、さらなるコストダウンを達成

- 4バルブから2バルブへの変更は街乗りに適したトルク重視の特性になった

- ダイヤモンドフレームやドラムブレーキなど必要十分なシンプル構造も安さの理由

- 2000年から2017年まで17年間生産されたロングセラーであること

- 生産期間が長いため中古市場のタマ数(在庫)が非常に豊富である

- タマ数が多いため需給バランスが安定し、中古車価格が高騰しにくい

- 競合のTWやFTRはブームの象徴としてのプレミアム価格が乗っている

- グラストラッカーは安い・壊れない・シンプルの三拍子でカスタムベースとして人気

- エンジンはタフで壊れにくいが、高速走行や小さいタンク(キャブ車)は欠点

- 2008年9月モデルからFI(フューエルインジェクション)が採用された

- 手軽さならFI車、安さとカスタムならキャブ車がおすすめ

- 大柄で安定志向ならビッグボーイ、足つきと軽快さなら標準モデルを選ぶと良い

最後に

今回は、スズキ・グラストラッカーが安い理由について、その設計思想、スズキの生産戦略、そして競合車種との市場での立ち位置から詳しく解説しました。

グラストラッカーの安さが低品質や故障に起因するものではなく、実績あるエンジンの流用、ST250との部品共通化、17年間のロングセラーによる豊富なタマ数といった、極めて合理的な理由に基づいていることをご理解いただけたのではないでしょうか。

グラストラッカーのコストパフォーマンスの高さに魅力を感じた方は、他の250ccクラスのバイクと比較検討した記事も参考になるかもしれません。

また、カスタムベースとしての側面に強く惹かれた方には、グラストラッカーがいかに優れた素材であるかを、別の角度から詳しく解説している記事もおすすめです。