image: bikerbikest.com

ホンダ FTR223のスタイリッシュな外観に惹かれ、購入を検討しているものの、「壊れやすい」という評判が気になり、一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。FTR223は中古市場で手頃な価格の個体も多く魅力的ですが、同時に多くの懸念材料も浮上します。例えば、このバイク特有の持病として知られる弱点、特に電気系トラブルの存在や、カムチェーンテンショナーから発生する異音などが挙げられます。さらに、レギュレーター故障やCDI故障といった具体的な不安要素も耳にします。また、キャブレター不調に関する悩みや、カスタムベースとして人気がゆえのスカチューンのデメリットといった問題も存在します。この記事では、FTR223の購入を考える上で知っておくべき中古車選びの注意点を整理し、なぜ「壊れやすい」と言われるのか、その真相を深く掘り下げて解説します。

この記事を読むと分かること

- FTR223が「壊れやすい」と言われる3つの主な理由

- 回避すべき4つの具体的な弱点(持病)の詳細

- 故障リスクの高い中古車を見抜くためのチェックポイント

- 購入後も信頼性を維持するためのメンテナンスのコツ

FTR223が本当に壊れやすいのか、その真相を知りたいという疑問にお答えします。結論から言えば、FTR223は本質的に脆弱なバイクではありませんが、その特性と経年劣化による「特定の弱点」を理解し、適切に対処することが不可欠です。

FTR223が壊れやすいと言われる3つの真相

image: bikerbikest.com

FTR223の「壊れやすい」という評判は、単一の原因ではなく、複数の要因が絡み合って形成されています。その多くは、バイク自体の欠陥というよりも、設計された時代背景や、人気モデルゆえの宿命とも言えるものです。ここでは、その評判が生まれるに至った3つの主要な「真相」を解き明かします。

見出しクリックで記事に飛べます

真相①:「故障」と誤解されるキャブ車の仕様

image: bikerbikest.com

FTR223が壊れやすいと言われる最大の理由の一つに、現代のバイクとは異なる燃料供給方式(キャブレター)が採用されている点が挙げられます。これは「故障」ではなく、その時代のアナログなバイクが持つ「仕様」あるいは「クセ」と呼ぶべきものです。

現在主流のフューエルインジェクション(FI)車は、ECU(エンジンコントロールユニット)と呼ばれる小型コンピュータが、吸気温度センサー、スロットル開度センサー、O2センサーなどからの情報を基に、常に最適な燃料噴射量を自動で計算し、実行します。そのため、キーを回せば季節を問わず即座にエンジンが始動し、アイドリングも自動で安定します。

一方、FTR223に搭載されているCVキャブレターは、空気の流れ(ベンチュリー効果による負圧)を利用してガソリンを吸い上げ、霧状にしてエンジンに送り込む、非常にアナログな装置です。この機械的な仕組み上、以下のようなFI車にはない「クセ」が存在します。

- エンジン始動時に「チョーク操作」と「暖機運転」が必要:特に寒い日は、混合気を濃くするための「チョーク」を引いて始動します。始動直後はアイドリングが不安定なため、回転数を維持しながらエンジン全体が温まるまで数分間の暖機運転が必要です。これを怠ると、走り出してすぐにエンストすることがあります。

- 環境変化に敏感(標高・気温):キャブレターは物理的なセッティング(ジェット類の番手)に基づいているため、標高が高く空気が薄い場所(高地)では燃料が濃くなりすぎたり、逆に真冬の寒い日には燃料が薄くなったりして、アイドリングが不安定になったり、吹け上がりが悪くなったりすることがあります。

- キャブレーターアイシングの可能性:特定の気象条件下(一般的に気温5℃以下、湿度60%以上など)では、キャブレター内部でガソリンが気化する際の気化熱で水分が凍結し、燃料供給が滞る「アイシング」が発生する可能性があります。

これらの症状、例えば「冬の朝、エンジンのかかりが悪い」「暖機しないとすぐ止まる」「山道でアイドリングがおかしくなった」といった現象は、FI車にしか乗ったことのないライダーから見ると「エンジンが壊れた」「故障だ」と誤解されやすいのです。

しかし、これらはキャブレター車が持つ「仕様」であり、バイクが壊れているわけではありません。これはバイクのアナログな性質と現代のライダーが抱く期待との間に存在する「知識のギャップ」が、「壊れやすい」という評判の一因となっているのです。

また、このキャブレター自体も、長期放置によるガソリンの劣化で内部の微細な通路(ジェット類、特にスロージェット)が詰まりやすいという弱点があります。これも「キャブレーターの不調」として現れ、定期的な走行やメンテナンス(分解清掃)が必要となります。

真相②:カスタムが招くトラブルとスカチューン

FTR223は、そのシンプルな車体構成と、1980年代のダートトラックレーサー「FTR250」を彷彿とさせるスタイルから、カスタムベースとして爆発的な人気を誇りました。しかし、この人気こそが「壊れやすい中古車」を生み出す皮肉な原因ともなっています。

特に問題となりやすいのが、吸排気系のカスタムと、それに伴う電装系の処理です。

安易な吸排気系カスタムが招く「燃調の狂い」

FTR223の定番カスタムとして、エアクリーナーを小型のパワーフィルターなどに交換し、マフラーも抜けの良い社外品に変更するケースが非常に多いです。しかし、これによりエンジンが吸い込む空気の量と排出する排気の効率がノーマル状態から大きく変化します。

キャブレターは、この変化に合わせて内部のジェット類を交換し、ガソリンの量を精密に調整(リセッティング)しなければ、燃料と空気のバランス(燃調)が完全に狂ってしまいます。

このリセッティングが不十分、あるいは全く行われていない中古車が市場には多く存在し、以下のような不調の直接的な原因となっています。

- アイドリングが全く安定しない、または異常に高い

- 走行中にアクセルを開けても「ボコボコ」と息つきをしたり、逆に「パンパン」とアフターファイヤーを起こしたりする

- スパークプラグが真っ黒にかぶる(燃料が濃すぎる場合)

- エンジンが必要以上に高温になり、オーバーヒート気味になる(燃料が薄すぎる場合)

これらは「壊れている」状態ですが、原因はFTR223本体ではなく、前オーナーによる不適切なカスタムにあるのです。

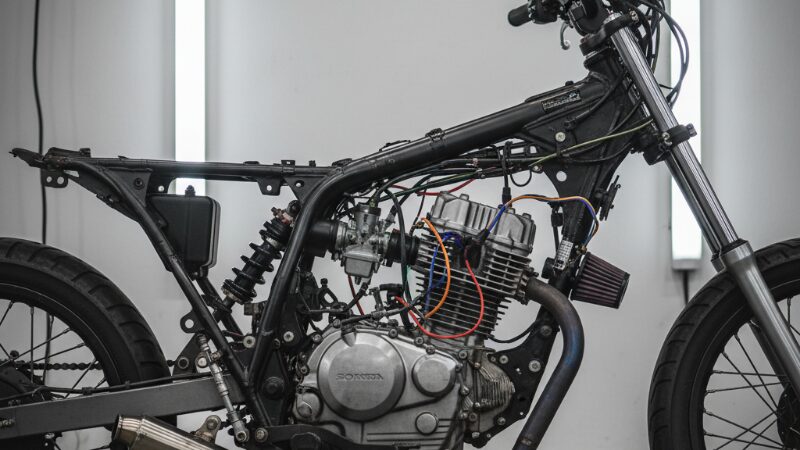

「スカチューン」が抱える電気系トラブルの温床

FTR223カスタムの象徴とも言えるのが「スカチューン」です。これは、本来フレームの間に収まっているエアクリーナーボックスやバッテリーケースを意図的に取り払い、フレーム周辺をスッキリ(スカスカ)させるスタイルです。

しかし、これを行うには、取り外したエアクリーナーボックスの代わりに小型フィルターを装着し、さらにバッテリーやレギュレーター、CDIといった重要な電装部品を別の場所(シート下など)へ移設する必要があります。

この移設作業を専門知識のない素人が行うと、以下のような問題が発生しがちです。

- 配線の延長や接続が不十分(ギボシ端子のカシメ不良、はんだ付けの甘さなど)で、走行中の振動により接触不良を起こす

- 雨水や泥が直接かかるような不適切な場所に電装部品を配置し、部品の腐食やショート、早期故障を招く

- バッテリーを小型のものに変更しすぎることで、バッテリー上がりが頻発する

結果として、見た目は格好良くても、数年後に原因不明の電気系トラブル(リーク、接触不良、充電不良)に悩まされることになります。中古のFTR223を購入するということは、ホンダの設計したバイクを買うだけでなく、「スキルレベルの不明な前オーナーが改造した車両」を手に入れる可能性があることを意味するのです。

真相③:20年経過による部品の経年劣化

FTR223が初めて市場に登場したのは2000年です。最終モデルが2016年頃まで販売されたとはいえ、初期のモデルは登場から25年以上、中期のモデルでも15年以上が経過しています。どれほど頑丈な設計で信頼性の高いホンダ車であっても、20年以上という歳月は各部品に相応の「経年劣化」をもたらします。

特に以下の部品は、走行距離が短くても、時間経過によって確実に劣化・硬化し、故障の原因となりやすい代表例です。

経年劣化しやすい主要部品

- ゴム・樹脂部品(インシュレーター、ホース類)

最も注意すべき部品の一つが、キャブレターとエンジンを繋ぐ「インテークインシュレーター」です。これはゴム製のため、長年の熱と振動で弾力性を失い、硬化してひび割れ(亀裂)を起こします。この亀裂から余計な空気(二次エア)を吸い込み、アイドリング不調やエンストの直接的な原因となります。同様に、燃料ホースやブレーキホース、各種パッキン類も劣化します。 - 電気系部品(レギュレーター、CDI、ジェネレーター)

FTR223の「アキレス腱」とも呼ばれる部分です。CDIやレギュレーターといった電子部品は、熱や振動にさらされ続けることで、内部のコンデンサや電子基板、はんだが劣化し、ある日突然、寿命を迎えます。特にレギュレーターは発熱量が大きく、故障率が高いことで知られています。 - 機械的な消耗品(ベアリング、シール類)

ホイールベアリングやステムベアリング、フロントフォークのオイルシールなども、走行距離や時間経過で摩耗・劣化します。フロントフォークのオイル漏れや、ホイールのガタつきなどは、これらの劣化が原因です。 - その他の消耗品

バッテリー、タイヤ、ドライブチェーン、スプロケット、ブレーキパッド/シューなどは、当然ながら消耗します。中古車の場合、これらが交換時期を迎えていると、購入直後に「故障」ではないものの、まとまった「修理・交換費用」が発生することになります。

「FTR223は壊れやすい」という評判は、まさにこの各部品の「寿命(交換時期)」を迎えた個体が中古市場に多く出回っていることも大きな理由です。これはバイク自体の欠陥というよりも、製造から20年以上経過した旧車・絶版車を維持する上での「宿命」と言えるでしょう。

FTR223の魅力と基本的な馬力

ここまでFTR223のネガティブな側面に焦点を当ててきましたが、もちろんそれを上回る独自の魅力があるからこそ、今なお多くのファンに愛されています。

FTR223は、特定の目的に特化して設計されたマシンです。その最大の魅力は、オーナーレビューでも「自転車(チャリンコ)の延長感覚」と表現されるほどの、圧倒的な軽快感とシンプルさにあります。

基本スペックと馬力

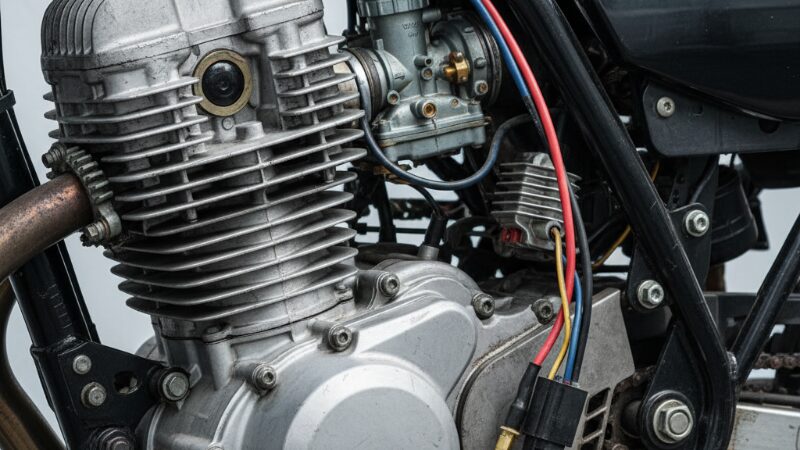

FTR223のエンジンは、もともとオフロードバイクSL230や、そのルーツであるビジネスバイクXLR125R/200R系などに搭載されていた、信頼性の高い空冷4ストロークSOHC単気筒エンジン(MD33E型)がベースです。非常にシンプルで頑丈な設計思想を持っています。

スペック上の最高出力(馬力)は、初期モデル(2000年~2006年)で19PS/7,000rpm、2007年以降の排ガス規制対応モデルで16PS/7,000rpmです。この数値は、現代の250ccクラスのバイク(例えば水冷DOHCエンジンのCBR250RRが42PS)と比較すると、半分以下であり非常に非力に見えます。しかし、FTR223の魅力は絶対的なパワーではなく、車両重量128kg前後という軽量な車体と、低回転から粘り強く発生するトルク特性にあります。

FTR223の主な魅力(長所)

- 圧倒的な軽さと取り回しの良さ:車重が非常に軽いため、街乗りや細い路地でのUターン、駐車場の出し入れなども全く苦になりません。万が一の立ちごけのリスクも低減できます。

- 良好な足つきとライディングポジション:シート高が低く、車体がスリムなため、小柄な方や女性、バイク初心者でも両足がベッタリと着きやすく、安心感があります。

- 高いメンテナンス性:エンジンや車体の構造がシンプルで、部品の周囲に空間が多い(スカスカ)ため、オイル交換やプラグ交換、エアクリーナー清掃といった基本的なメンテナンスが非常にしやすい点も高く評価されています。

これらの要素が組み合わさることで、FTR223はスピードを出すためではなく、街中を軽快に移動したり、トコトコと景色を楽しんだりする「ファン・バイク」としての用途において、比類のない楽しさを提供してくれるのです。

壊れやすさ以外の欠点:振動と最高速

FTR223の購入を検討する上で、「壊れやすい」という弱点以外にも、その設計思想(=軽さとシンプルさの追求)からくるいくつかの「欠点」(トレードオフ)を理解しておく必要があります。これらは故障ではなく、このバイクが持つ特性です。

① 強烈な振動

オーナーレビューで最も多く指摘される欠点(短所)の一つが、エンジンから伝わる振動です。特に、エンジンの回転数が高くなる時速60km/h以上、とりわけ高速道路走行時(時速80km以上)になるとハンドルやステップに不快な微振動が伝わり、「手が痺れて痛くなる」ほどだと報告されています。これは、エンジンの一次振動を打ち消す「バランサー」が搭載されていない、あるいは簡素な設計である単気筒エンジンの宿命的な特徴です。

② 高速道路は苦手(最高速)

前述の通り馬力は16~19PSと控えめであり、車体の軽さが裏目に出て風圧の影響も受けやすいため、高速道路での長距離走行は得意ではありません。最高速は120km/h程度が限界で、快適な巡航速度は80km/hあたりとされています。また、「振動と立ち気味のポジションなので風圧がつらい」とも指摘されています。高速道路は「移動のために我慢して使う」程度と考えた方が良いでしょう。

その他の実用面での欠点(トレードオフ)

以下の点も短所として挙げられています。

- 燃料タンク容量が少ない:タンク容量は7.2リットル。燃費は良好(リッター30km前後)とされていますが、航続距離が短く(単純計算で約200km強)、頻繁な給油が必要になります。

- 積載性が皆無:デザイン優先のトラッカースタイルのため、荷物を積むフックやリアキャリア(標準装備)はなく、積載性は皆無に等しいです。

- シートが薄く硬い:デザイン重視の薄いシートは、オーナーレビューで「1時間程度の走行で尻が痛くなる」と多数報告されています。

- サスペンションが硬い:路面からの突き上げが激しく、乗り心地が硬いとされています。

FTR223は、これらの欠点を「味」として受け入れ、「街乗り」や「片道1~2時間程度のファンライド」に特化したバイクとして割り切って付き合うことが、購入後の満足度を高める鍵となります。

FTR223 壊れやすい問題を回避する4大弱点

image: bikerbikest.com

FTR223が「壊れやすい」と言われる背景には、キャブ車の仕様やカスタムの問題がありました。しかし、それとは別に、設計上または経年劣化によって明確に「故障しやすい」とされる、いわゆる「持病」や「アキレス腱」と呼べる弱点が存在します。これらは、FTR223の中古車を購入し、維持していく上で最も注意すべきポイントです。ここでは、特に報告の多い4つの弱点について、その症状と原因、対策を詳細に解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

弱点①:レギュレーター故障症状

image: bikerbikest.com

FTR223の数ある弱点の中でも、最も多く報告され、「アキレス腱」とも言えるのが電気系のトラブルです。その中核をなすのが「レギュレーター(正式名称:レギュレート・レクチファイア)」の故障です。

レギュレーターの重要な役割とは?

バイクは、エンジン(ジェネレーター/ステーターコイル)で発電します。しかし、ここで作られる電気は「交流(AC)」であり、エンジンの回転数によって電圧も大きく変動します。このままではバイクの電装品(12V)は使えず、バッテリー(直流12V)にも充電できません。

そこでレギュレーターが、以下の2つの重要な役割を担います。

- レクチファイア(整流):「交流」の電気を「直流(DC)」に変換します。

- レギュレーター(電圧制御):発電しすぎた余分な電力を熱に変換して放出し、電圧を常に一定(約13.5V~14.5V)に保ちます。

つまり、レギュレーターはバイクの電力インフラを支える「変電所」兼「ダム」のような最重要部品です。

レギュレーター故障の典型的な症状

レギュレーターが故障(パンク)すると、この「充電と電圧制御」が正常に行われなくなります。故障のパターンは大きく分けて2つあり、それぞれ症状が異なります。

パターンA:電圧が制御できなくなる(過充電)

レギュレーターが電圧を制御できなくなり、バッテリーや電装品に15V、16Vといった異常な高電圧(過充電)がかかる状態です。

- ヘッドライトのバルブ(電球)が頻繁に切れる

- ウインカーが異常に明るくなったり、点滅が早くなったりする

- バッテリー液が異常に早く減る(沸騰するため)

- 最終的にはバッテリー自体がダメージを受け、CDIなどの他の電子部品も破壊する可能性があります

パターンB:発電・整流ができなくなる(充電不良)

こちらが最も多い故障例です。レギュレーターが正常に機能せず、バッテリーに十分な電力が供給されなくなります。

- バッテリーがすぐに上がる:最も典型的な症状です。充電が正常に行われないため、新品のバッテリーに交換しても数日(早い場合は1日)で上がってしまいます。

- セルが回らない・始動困難:バッテリーの電力が不足し、セルモーターを回せなくなります。押しがけが必要になるケースもあります。

- 走行中にエンジンが停止する:最も危険な症状です。走行中はバッテリーに蓄えられた電力だけを消費し続け、やがて点火プラグに火花を飛ばす電力(CDIやイグニッションコイルを動かす電力)もなくなり、ガス欠のようにプスプスとエンジンが停止し、再始動不能となります。

- ヘッドライトが異常に暗い:ヘッドライトが暗い場合も充電系の不調(ジェネレーターまたはレギュレーター)が疑われます。

「バッテリー故障」との誤認に注意

症状が「バッテリー上がり」と酷似しているため、原因をレギュレーターの故障と特定できず、根本原因を放置したままバッテリー交換だけを繰り返してしまうケースが後を絶ちません。バッテリーが頻繁に上がる場合は、まずレギュレーターの故障を疑い、バイクショップでテスターを使い、エンジン回転時のバッテリー端子電圧を測定してもらう必要があります。

この故障は経年劣化によるものが多く、特に熱に弱い部品であるため、放熱フィンが泥やホコリで詰まっていると寿命を早めます。レギュレーターが故障した際にバッテリーも道連れになっていることが多く、同時交換となるケースも少なくありません。

弱点②:CDI故障症状と対策品

レギュレーターと並んで報告される電気系の弱点が「CDIユニット」の故障です。CDI(Capacitor Discharge Ignition:コンデンサ放電式点火装置)は、エンジンの点火タイミングを制御する電子部品(頭脳)です。これが壊れると、点火プラグに適切なタイミングで火花が飛ばなくなり、エンジンが始動しない、あるいは不調になります。

CDI故障の特徴的な症状:「熱ダレ」

CDIの故障で特に特徴的なのが、「エンジンが温まると不調になる」という症状、いわゆる「熱ダレ」です。

- エンジンが冷えている時(冷間時)は問題なく始動し、走行できる

- しかし、しばらく走行してエンジンやCDIユニット本体が十分に温まると、アイドリングで突然エンストしたり、吹け上がりが悪くなったりする

- 一度エンストすると、エンジン(CDIユニット)が冷えるまで再始動が困難になる

これは、CDIユニット自体がエンジンの熱を受け(FTR223は空冷エンジンのため特に熱がこもりやすい)、内部の電子部品(コンデンサやサイリスタ)や基板のはんだが熱によって膨張・変性し、正常に動作しなくなることが原因と考えられています。

サービスキャンペーンと対策品

この問題はホンダも認識しており、過去には「エンジン熱の繰り返しで内部基板のはんだに亀裂が入り、最悪の場合エンジンが停止する」可能性があるとして、2001年8月21日から、初期の車両を対象にCDIユニットを対策品に無償交換するサービスキャンペーンが実施されていました。

このサービスキャンペーンは、リコール(回収・無償修理)とは異なり、ユーザーからの申し出に基づいて対応(部品交換)が行われるものでした。そのため、対象期間内の車両であっても、当時のオーナーが申し出をしていなければ未対策のまま現在も中古市場に流通している可能性があります。

中古車購入時の確認ポイント

中古車を検討する際は、可能であれば車体番号を控え、ホンダの公式サイトなどでリコール・サービスキャンペーンの対象車両かどうか、また実施済みかどうかを確認することが望ましいです。

温間時のエンストという症状は、CDI以外(例えばインシュレーターの亀裂やキャブ不調)でも発生する可能性があるため、特定が難しい場合もあります。しかし、FTR223においてはこの「CDIの熱ダレ」が持病として非常に有名であることは知っておくべきです。CDIが完全に故障した場合、修理はユニットごと交換するのが基本となり、純正部品は比較的高価になる傾向があります。

弱点③:持病カムチェーンテンショナーの異音

image: bikerbikest.com

エンジン関連でFTR223の「持病」として広く知られているのが、カムチェーンテンショナーの不調です。これはエンジンの耐久性に直接関わる重要な問題です。

エンジン内部では、クランクシャフト(ピストンの上下運動)の回転を、バルブを開閉させるカムシャフトに伝えるために「カムチェーン」という金属製のチェーンが使われています。このカムチェーンが緩まないように、常に適切な張り(テンション)を保つ役割をしているのが「カムチェーンテンショナー」です。

FTR223のテンショナーは、内部のスプリングの力とオイルの圧力を利用して、自動で張りを調整する「オートテンショナー」が採用されています。

不調のサインは「カタカタ」「ジャラジャラ」いう異音

このテンショナーが何らかの原因(内部のスプリングのヘタリや、オイル管理不足による機構の固着など)で正常に機能しなくなると、カムチェーンの張りを適切に保てなくなります。その結果、チェーンが緩んで暴れ、エンジン内部(シリンダーやヘッドカバー内)で打音を発生させます。

症状としては、エンジンから「カタカタ」「ジャラジャラ」「カチカチ」といった異音が聞こえるようになります。特にアイドリング時や、アクセルを閉じてエンジンの回転数を落とした瞬間に目立つことが多いです。

異音を放置するリスク

この異音を「古い空冷バイクのノイズだから仕方ない」と放置し続けると、非常に危険です。緩んだチェーンが暴れ続けることで、周囲の部品(チェーンガイドなど)を削ったり、破損させたりします。最悪の場合、チェーンが外れる(コマ飛びする)と、バルブとピストンの開閉タイミングがずれ、ピストンがバルブを突き上げてしまう(バルブクラッシュ)など、エンジンに致命的なダメージを与え、高額なオーバーホールが必要になる可能性があります。

過去には製造工程での不適切な工具使用によりテンショナー取り付けボルトのねじ山が破損し、オイル漏れを引き起こす可能性があるとして、2005年4月11日から一部車両でサービスキャンペーンが実施された経緯もあります。これも、テンショナー周りがデリケートな箇所であることを示唆しています。

対策としては、異音に気づいたら早急にバイクショップで点検を受けることです。修理は、カムチェーンテンショナーリフター(部品)の交換が一般的です。この部品自体はそれほど高価ではありませんが、交換には適切な知識と作業(テンショナーのロック解除・再セットなど)が必要となります。

弱点④:インシュレーター亀裂による不調

電気系やテンショナーほど有名ではありませんが、同様に経年劣化によって高い確率で発生し、エンジンの不調に直結するのが「インテークインシュレーター」の亀裂です。これは見落とされがちな、しかし非常に重要な弱点です。

インシュレーターとは、キャブレターとエンジン本体(シリンダーヘッド)を繋いでいる、ゴム(または樹脂)製の部品です。この部品の役割は、キャブレターをエンジンに固定すると同時に、エンジンの熱や振動がキャブレターに直接伝わるのを防ぐ断熱・防振の役割も担っています。

このインシュレーターが、20年以上の歳月と、空冷エンジンから発せられる高い熱、そして単気筒の大きな振動にさらされ続けることで、弾力性を失い硬化し、やがて表面や取り付け部分にひび割れ(亀裂)を生じることがあります。

亀裂が引き起こす「二次エア」問題

インシュレーターに亀裂が入ると、その隙間から、キャブレターを通っていない余計な空気(=二次エア)をエンジンが吸い込んでしまいます。

キャブレターは「1」の空気に対して「1」のガソリンを混ぜる、というように精密にセッティングされています。そこに余計な空気が「0.5」加わってしまうと、エンジン内部の混合気は、意図したよりも「燃料が薄い」状態になってしまいます。

二次エアを吸った場合の主な症状は以下の通りです。

- アイドリングの回転数が異常に高くなる(混合気が薄いため燃焼効率が上がり、勝手に回転数が上がってしまう)

- アイドリングが不安定になる(回転数が上がったり下がったりを繰り返す「ハンチング」を起こす)

- スロットルを戻しても、エンジンの回転数がなかなか落ちてこない

- 突然エンストする

- エンジン始動性が悪化する

- 燃料が薄すぎる状態が続くと、エンジンが異常高温(オーバーヒート)になり、最悪の場合エンジンブロー(焼き付きなど)に至る危険性もあります

「キャブレーターの不調」との誤認に注意

これらの症状は、前述の「CDIの熱ダレ」や、単純な「キャブレーターの詰まり・セッティングのズレ」が原因と誤解されがちです。しかし、どれだけキャブレターを清掃(オーバーホール)し、セッティングを調整しても、根本原因であるインシュレーターの亀裂(二次エア)を塞がない限り、症状は絶対に改善しません。

エンジンの不調を感じたら、キャブレター本体だけでなく、このインシュレーター部分(特にエンジンとの接合部や、目視しにくい下側)に亀裂がないかを念入りに点検することが非常に重要です。中古車チェックの際も、この部品の硬化具合やひび割れは必ず確認すべきポイントです。

壊れにくい個体を見抜く中古車選びの注意点

FTR223は、個体差が非常に激しい車種です。これまでに挙げた「弱点」を避け、信頼できる中古車(いわゆる「アタリ」個体)を見極めるためには、専門知識がなくとも実行できる、以下の点検が不可欠です。

image: bikerbikest.com

① エンジン冷間時と温間時の両方で始動確認

中古車販売店に行く際は、可能であれば事前に連絡し「エンジンが完全に冷え切った状態(コールドスタート)で確認したい」と伝えておくのがベストです。(店側が事前にエンジンをかけて暖めていると、始動性の悪さや不調を隠せてしまうため)

まず、冷間時にチョークを使ってスムーズに始動するか、始動後にアイドリングが安定するか(最初は回転数が高く、温まると共に落ち着いてくるのが正常)を確認します。

次に、必ず試乗させてもらうか、最低でも10分以上アイドリングさせ、エンジンが十分に温まった状態にします。この温間時(熱ダレ状態)でアイドリングが不安定にならないか、突然エンストしないかを確認します。これはCDIの弱点をチェックするために非常に重要です。

② エンジンの異音を入念にチェック

エンジンをアイドリングさせている間に、エンジン本体(特にシリンダー側面)に耳を近づけ、異音がないかを確認します。「カタカタ」「ジャラジャラ」「カチカチ」といった周期的な打音が聞こえる場合は、カムチェーンテンショナーの不調が疑われます。「シャー」というチェーンが擦れるような音も要注意です。

③ 電気系の動作確認(最重要)

レギュレーターの弱点をあぶり出すため、エンジンを始動した状態で以下のチェックを行います。

- ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプなど、全ての灯火類が正常に点灯するか

- アイドリング時にヘッドライトが極端に暗かったり、ちらついたりしないか

- アクセルを軽く煽ってエンジンの回転数を上げた際、ヘッドライトが異常に明るくなったり、逆に暗くなったりしないか

電圧が不安定な兆候が見られる車両は、レギュレーターやジェネレーターの不調(充電不良)を抱えている可能性が非常に高いです。可能であれば、ショップに依頼してバッテリー端子の電圧(エンジン停止時と始動後アイドリング時、回転数を上げた時の3パターン)をテスターで測定してもらうのが最も確実です。

④ カスタム内容の確認(特にスカチューン)

マフラーやエアクリーナーが交換されている場合、それに合わせてキャブレターのセッティングが適切に行われているか(走行中に息つきなどがないか)を試乗で確認します。

特にスカチューンされている車両は要注意です。シート下などを覗き込み、バッテリーや電装品の移設位置が適切か(雨水がかからず、熱がこもらない場所か)、配線処理が雑になっていないかを念入りにチェックしてください。ビニールテープでぐちゃぐちゃに巻かれているだけ、ギボシ端子がむき出しになっているような個体は、将来的な電気系トラブルのリスクが非常に高いと言えます。

⑤ ゴム部品(インシュレーター)の確認

エンジンが停止している状態で、キャブレターとエンジンを繋いでいる黒いゴム部品(インシュレーター)を目視と指で触って確認します。懐中電灯などで照らしながら、表面(特にエンジンとの接合部や、蛇腹になっている部分)に明らかなひび割れがないか、指で押してみて弾力を失いカチカチに硬化していないかをチェックします。

信頼性を保つメンテナンスのコツ

故障リスクの低い個体を手に入れたとしても、それはスタートラインに立ったにすぎません。製造から20年以上経過したバイクの信頼性を維持するには、現代のバイク以上に予防的なメンテナンスが不可欠です。FTR223と長く付き合うためには、以下の点を特に意識しましょう。

① オイル交換は「量」ではなく「頻度」で

FTR223のオーナーが最も気をつけるべきメンテナンス項目です。FTR223のエンジンオイル容量は全容量1.2L、交換時1Lしかありません。これは、一般的な250ccクラスのバイク(例えば水冷エンジンのCBR250Rが約1.8L)と比較しても非常に少ない数値です。

オイル容量が少ないということは、それだけオイルが汚れやすく、熱による劣化(酸化)も早いことを意味します。

さらにFTR223は空冷エンジンのため、エンジンオイルが「潤滑」だけでなく「冷却」の一部も担っており、水冷エンジンに比べてオイルへの負担が非常に大きいです。メーカー推奨サイクル(例:6,000km毎)も一つの目安ですが、実際には「走行2,000km~3,000km毎」、または距離を乗らなくても「半年に一度」という高頻度でのオイル交換が、エンジン(特にカムチェーンテンショナーやピストンリングなど)を長持ちさせる最も効果的かつ安価な対策となります。

② キャブレターのケアは「乗ること」が一番

キャブレター車で最も多いトラブルの一つが、長期間(1ヶ月以上)放置したことによるガソリンの劣化と、キャブレター内部の微細な穴(ジェット類)の詰まりです。

これを防ぐ最善のメンテナンスは、定期的にバイクに乗る(エンジンをかける)ことです。最低でも1~2週間に一度はエンジンを始動し、数分間でもアイドリングさせてガソリンを循環させることが望ましいです。

もし1ヶ月以上乗れないことが分かっている場合は、以下の対策が有効です。

- 乗る直前にフューエルコックをOFFにし、キャブレター内に残ったガソリンを使い切る(アイドリングでエンストするまで待つ)

- または、キャブレター下部のドレンボルトを緩め、内部のガソリンを物理的に抜き取っておく

- ガソリンタンクを満タンにし、燃料劣化防止剤を入れておく

③ チェーンメンテナンスと各部注油

FTR223はチェーン駆動です。チェーンが汚れたり、油が切れたりすると、走行抵抗が増えてパワーロスになるだけでなく、スプロケット(歯車)の摩耗を早めます。定期的な清掃と注油(チェーンルブの塗布)は、スムーズな走行フィーリングを維持し、駆動系全体の寿命を延ばすために不可欠です。

④ 消耗品の定期点検

スパークプラグ(点火プラグ)やエアクリーナー(特にパワーフィルターの場合は汚れやすい)の状態を定期的に確認・清掃(または交換)することが、エンジンの好調を維持する基本となります。また、ブレーキパッド/シューの残量、タイヤの空気圧と摩耗状態の確認も、安全な走行のために必須の点検項目です。

総括:FTR223壊れやすい問題の結論

最後に、FTR223の「壊れやすい」という問題についての結論をまとめます。

- FTR223が「壊れやすい」と言われる真相は主に3つある

- 真相①はキャブレター車特有の仕様(暖機など)を故障と誤解している

- 真相②は不適切なカスタム(スカチューンなど)が原因の人為的トラブル

- 真相③は登場から25年以上経過し部品が単純に寿命を迎えている

- 本質的に脆弱なバイクではなく基本設計(エンジン)はむしろ頑丈である

- ただし明確な「弱点」または「持病」と呼ばれる箇所が4つ存在する

- 弱点①:レギュレーターの故障は最も多く報告される電気系の持病

- レギュレーター故障はバッテリー上がりや走行中停止の主原因となる

- 弱点②:CDIの故障はエンジン温間時のエンスト(熱ダレ)を引き起こす

- CDIは2001年からサービスキャンペーン(対策品)が実施された経緯がある

- 弱点③:カムチェーンテンショナーの不調は「カタカタ」異音の原因

- 弱点④:インシュレーターの亀裂は二次エアを吸い不調を招く

- これらの弱点は中古車選びの事前チェックである程度回避可能である

- エンジン異音、温間時の動作、電気系、配線、ゴム類は要確認

- 購入後は「高頻度のオイル交換」(容量1Lのため)がエンジン維持の鍵

- 軽さ、足つき、デザインなどデメリットを上回る魅力も多い

- 特性と弱点を理解しメンテナンスすれば長く付き合えるバイクである

最後に

今回は、ホンダ FTR223が壊れやすいと言われる評判の真相について、3つの背景(キャブ車の仕様、カスタム、経年劣化)と、回避すべき4つの具体的な弱点(レギュレーター、CDI、カムチェーンテンショナー、インシュレーター)を解説しました。

FTR223は確かに「持病」と呼ばれる弱点を抱えていますが、その多くは事前の知識と適切な中古車選び、そして購入後の予防的なメンテナンスで十分に対処可能であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

FTR223のような絶版車のメンテナンスにご興味を持たれた方は、バイクの基本的なオイル交換の重要性について解説した記事も参考になるでしょう。

また、今回取り上げた「キャブレター車」の基本的な扱い方については、こちらの記事にもまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。