image: bikerbikest.com

「いつかはFJR1300で日本中を旅したい」そんな夢を抱くライダーにとって、このバイクはまさに陸の王者ですよね。圧倒的な存在感、どこまでも走っていける快適性、そしてヤマハのフラッグシップという所有感。でも、いざ購入を検討し始めると、ネット上で「FJR1300 後悔」や「重すぎて無理」といった不穏な言葉を見かけて不安になっていませんか?

実はFJR1300は、その魅力と同じくらい、乗り手を選ぶ過酷な現実を突きつけてくるバイクでもあるのです。「憧れだけで買ったら、ガレージから出すのすら億劫になって結局乗らなくなった...」なんていう悲劇、実は珍しくありません。

この記事では、24年のバイク歴を持つ私momomoが、憧れだけでFJR1300に手を出して後悔してしまう人の特徴や、ASモデル特有のリスクについて、忖度なしの本音で解説します。特に、装備重量300kgという物理的な壁や、夏場のエンジンの熱さがどれほどライダーを追い込むのか、そして維持費のリアルな数字まで、購入前に知っておくべき情報をすべて網羅しました。これを読めば、あなたがFJR1300という名馬を乗りこなせるのか、それとも別の相棒を探すべきかが明確になるはずですよ。

この記事を読むと分かること

- 装備重量300kg超えが招く立ちゴケと取り回しの絶望的なリアル

- ASモデル独自の故障リスクやリコール情報と高額な修理費の目安

- 夏場のツーリングを地獄に変えるエンジンの排熱と具体的な対策

- 後悔せずにFJR1300ライフを楽しむための年式選びと購入条件

「自分には扱いきれるだろうか?」という大きな問いに対し、この記事があなたの迷いを断ち切る決定打となることをお約束します。

FJR1300で後悔する前に知るべき過酷な現実

image: bikerbikest.com

FJR1300というバイクは、カタログスペックだけでは見えてこない「重さ」や「熱」といった物理的な制約が、想像以上にライダーへ負荷をかける乗り物です。購入してから「こんなはずじゃなかった」と頭を抱えることになる代表的なネガティブ要素について、包み隠さず解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

装備重量300kgの重さと立ちゴケの絶望感

image: bikerbikest.com

FJR1300を購入して最初に直面する、そして手放すその日まで付きまとう最大の問題が圧倒的な質量です。まずは数字の現実を見てください。カタログ上の車両重量はASモデルで約296kgと記載されていますが、これはあくまで標準状態の話です。

FJRオーナーの多くは、純正のサイドパニアケースやトップケースを装着します。さらに、ロングツーリングに向けてガソリンを25リットル満タンにし、キャンプ道具や着替えを積載した状態を想像してください。この時の総重量は、優に320kg〜330kgに達します。これは一般的なリッタークラスのスーパースポーツバイク(約200kg)の1.5倍以上の重さです。

この300kgオーバーという鉄の塊を、人力で動かさなければならない場面は日常に溢れています。例えば、ツーリング先の道の駅。砂利が浮いた駐車場や、目視では分からないほどの微妙な傾斜があるスペースに停めざるを得ないことがありますよね? FJR1300の場合、前下がりの場所に頭から突っ込んだら最後、一人でバックさせることはほぼ不可能です。これをライダーの間では「詰んだ」状態と呼びますが、FJRはこの「詰み」の発生率が極めて高いのです。

一度バランスを崩して傾き始めたら、人間の筋力では絶対に支えきれません。「あ、倒れる」と思った瞬間にはもう手遅れです。そして、FJRの立ちゴケはただの恥ずかしい失敗では済みません。カウルの破損、パニアケースのガリ傷、ミラーの脱落など、精神的ダメージに加えて数万円〜十数万円単位の修理費がのしかかります。特にASモデルは、立ちゴケの衝撃でシフトスイッチやセンサー類にダメージが入るリスクもゼロではありません。

「走り出してしまえば魔法の絨毯のように軽い」というのは紛れもない事実です。しかし、そこに至るまでのガレージからの出し入れ、給油所での取り回し、Uターンといった「非走行時」のストレスが、次第に乗る頻度を下げていくのです。「今日はちょっと疲れてるから、FJRを出すのはやめておこうかな...」こうして、憧れのメガツアラーはガレージの肥やし、いわゆる「盆栽」へと変わっていってしまうのです。

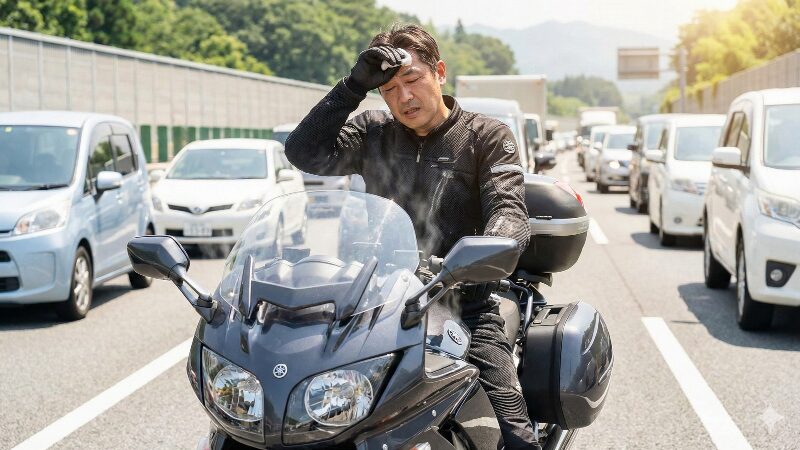

真夏の股火鉢となるエンジンの熱と対策

image: bikerbikest.com

次に多くのオーナーを悩ませるのが、大排気量1,297ccエンジン特有の排熱地獄です。FJR1300は長距離巡航時のライダーの負担を減らすため、非常に優れた防風性能(ウィンドウプロテクション)を持っています。しかし、この「風を遮る」という特性が、夏場には最大のデメリットとして牙を剥きます。

走行風がライダーに当たりにくいということは、カウル内部の熱気も逃げにくいということです。夏場の渋滞や市街地走行では、水温計のファンが回りっぱなしになり、行き場を失った熱気がタンク下やサイドカバーの隙間から猛烈な勢いで吹き上がってきます。この熱風が、ライダーの内股、太もも、そして足首を直撃するのです。

オーナーの間ではこの現象を自虐的に「股火鉢(またひばち)」と呼びます。気温35度を超える日本の猛暑日において、股下にヒーターを抱えて走るようなものですから、冗談抜きで低温火傷のリスクがあります。ジーンズ1枚では肌が赤くヒリヒリしてしまうほどで、革パンや遮熱インナーが必須装備となります。

主な熱対策:

- カウルの内側やタンクの裏側に市販の遮熱シートを貼り付けて、熱の伝導を物理的に防ぐDIYが定番

- 少しでも風を通すためメッシュ素材のパンツを選ぶが、熱風自体が熱いので効果は限定的

- 足元への熱風の流れを変えるため、社外品ディフレクター(整流板)を装着する方法も

逆に冬場は、この排熱が「コタツのように暖かい」という最高のメリットに変わります。グリップヒーターやシートヒーター(AS標準装備)と合わせれば、真冬でも快適なクルージングが可能です。しかし、日本のバイクシーズンにおいて、この熱問題は快適性を大きく損なう要因となります。「夏は暑くて乗れないから車検がもったいない」と感じて手放す人も少なくありません。

便利なAS独自の故障リスクと高額な修理費

FJR1300AS最大の特徴であり、購入の決め手となるYCC-S(ヤマハ電子制御シフト)。クラッチレバー操作から解放され、左足または左手元のスイッチで変速できるこのシステムは、長距離ツーリングでの疲労を劇的に軽減してくれます。しかし、この便利なブラックボックスには、機械モノゆえの故障リスクが潜んでいます。

YCC-Sは、通常のMT車のクラッチ機構を、電気モーターと油圧アクチュエーターで自動制御しているシステムです。もしこのシステムを構成する「シフトアクチュエーター」や「コントロールユニット」が故障した場合、部品代と工賃を合わせて10万円〜20万円コースの修理費がかかることも珍しくありません。

特に怖いのが、出先でのトラブルです。通常のワイヤー式クラッチであれば、ワイヤーが切れかけても騙し騙し走れることがありますが、電子制御は「動くか、動かないか」のどちらかです。ツーリング先の山奥でセンサーエラーが出てギアが入らなくなれば、その場で自走不能(レッカー確定)となります。

また、中古車選びでも注意が必要です。前のオーナーが渋滞路での微速走行を多用していたり、不適切なメンテナンスをしていたりすると、クラッチ板の摩耗が進んでいる可能性があります。YCC-Sは自動で半クラッチを行いますが、ライダーが意図的に半クラッチ時間を調整することはできません。そのため、発進・停止の多い環境で酷使された個体は、システム全体に負荷がかかっているリスクがあるのです。

GTスペックタイヤ等の維持費と燃費の現実

「維持費」の面でも、FJR1300は重量級フラッグシップならではの出費を強いてきます。その最たるものがタイヤ代です。300kgの巨体と147馬力の大トルクを支えるため、タイヤメーカー各社はFJR1300に対して、通常モデルではなく剛性を高めた「GTスペック(重量車向け)」の装着を推奨しています。

例えば、ツーリングタイヤとして人気の「ミシュラン Road 6」を選ぶ場合、FJRには「Road 6 GT」を選択する必要があります。このGTスペックは、内部構造が強化されている分、実勢価格で通常版よりも前後セットで数千円〜1万円ほど高くなる傾向があります。さらに、ショップでの交換工賃も、フルカウルの大型車であるため割増料金がかかることが多く、前後交換の総額は6万円〜8万円に達することも珍しくありません。

そして、その高価なタイヤが、驚くほどの速さで減っていきます。FJRの強烈な加速を楽しめば、リアタイヤは5,000km〜8,000km程度でスリップサインが見えてくることも。年間1万キロ走るライダーなら、毎年タイヤ交換という大きな出費が発生します。

燃費に関しては、高速道路を法定速度で巡航すればリッター18km〜20km近く伸びることもありますが、ストップ&ゴーの多い街乗りや峠道ではリッター13km〜15km程度に落ち込みます。唯一の救いは、海外製のメガツアラーの多くがハイオク指定である中、FJR1300はレギュラーガソリン仕様であることです。これは長距離を走る上で地味ながら大きなコストメリットですが、それでもタイヤ代を含めたトータルのランニングコストは、ミドルクラスのバイクとは次元が違うことを覚悟しておく必要があります。

身長による足つきの不安と取り回しのコツ

カタログ上のシート高は805mm(ローポジション時)と記載されており、数値だけ見れば最近のアドベンチャーバイクよりも低く、親しみやすく感じるかもしれません。しかし、ここに「数値の罠」があります。実際にまたがってみると、直列4気筒エンジンの幅と、グラマラスなサイドカバーの張り出しにより、足が大きく外側に開かされるのです。

この「足が開く」という形状のせいで、足つき性は数値以上に悪く感じます。身長170cmの一般的な日本人男性でも、両足の踵までべったり接地させるのは難しく、踵が浮いた状態になることが多いでしょう。300kgの車体を支えるのにつま先立ちに近い状態というのは、信号待ちのたびにふくらはぎがプルプル震えるような緊張感を強いられます。

特に危険なのが、路面の轍(わだち)や、雨上がりのマンホール、ガソリンスタンドの排水溝です。足を着こうとした場所にわずかな窪みや滑りやすい箇所があった場合、300kgの車体が傾き始め、支えきれずに立ちゴケするパターンが後を絶ちません。

FJR乗りが実践する自己防衛術として、「またがる前にサイドスタンドを払わない」という鉄則があります。必ずまたがって車体を垂直にし、足場の安定を確認してからスタンドを払う。そして降りる時も、スタンドが確実に出ていることを目視してから体重を預ける。この基本動作を徹底しないと、いつか必ず痛い目を見ます。そして何より、「ヤバい」と思ったら恥を捨てて降りて押す。これがFJRを傷つけないための最大のコツです。

街乗りやUターンが苦行となる操縦特性

image: bikerbikest.com

FJR1300は「大陸横断特急」であり、日本の狭い路地や渋滞だらけの街中を走るようには設計されていません。特にUターンは、多くのオーナーにとって恐怖の対象であり、鬼門となります。

通常のMT車であれば、半クラッチを微調整しながらエンジンの駆動力を絶やさずにバランスを取る「極低速旋回」が可能です。しかし、ASモデルの場合、クラッチレバーが存在しません。半クラッチはコンピューター任せになるため、ライダーができるのは「リアブレーキでの速度制御」と「繊細なアクセルワーク」のみです。

もしUターン中に速度が落ちすぎてバランスを崩した際、とっさに半クラッチで駆動力をかけて車体を起こすというリカバリーができません。また、AS独自の癖として、極低速域でアクセルを戻すと駆動が完全に切れる(ニュートラルに近い状態になる)瞬間があり、この時に車体が不安定になりやすいのです。

街乗りの「ストップ&ゴー」も苦手科目です。重い車体を発進させ、すぐに停止する動作の繰り返しは、ライダーの体力を確実に削っていきます。「ちょっとそこのコンビニまで」という気楽な使い方は絶対にできません。FJR1300は、高速道路のインターチェンジを通過して初めてその真価を発揮するバイクであり、下道メインのツーリングではストレスの方が勝ってしまう可能性が高いのです。

FJR1300を買っても後悔しないための対策と選び方

image: bikerbikest.com

ここまで厳しい現実ばかりをお伝えしましたが、それでもなお「FJR1300に乗りたい」と願うあなたの熱意は本物でしょう。少しでも後悔のリスクを減らし、長く愛車と付き合っていくための具体的な選び方や対策について解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

中古車は6速化された2016年式以降を狙う

もし予算が許すのであれば、中古車選びの第一条件は「2016年モデル以降」に絞ることを強くおすすめします。なぜなら、このマイナーチェンジでトランスミッションが従来の5速から6速へと進化し、バイクとしての完成度が劇的に向上したからです。

「たかが1速の違いでしょ?」と思うかもしれませんが、高速巡航がメインのFJRにとって、この差は決定的です。6速化により、100km/h巡航時のエンジン回転数が約3,000rpm付近まで下がり、静粛性と燃費が向上しました。5速モデルでは高速走行中に「もう1段上げたい」と無意識にシフトペダルをかき上げてしまう「幻の6速」現象に悩まされましたが、2016年モデル以降ではそのストレスから完全に解放されます。

また、このタイミングで全灯火類がLED化され、夜間の視認性が大幅に向上。さらにコーナリングランプ(車体が傾くと進行方向を照らすライト)も装備されるなど、安全装備も現代的な水準に引き上げられています。長く乗り続けるつもりなら、初期投資が多少高くても、熟成された後期モデルを選ぶ方が、結果的に満足度は圧倒的に高くなります。

致命的なトランスミッションのリコール確認

中古車を購入する際、絶対に確認しなければならないのが、2020年に国土交通省に届け出られた「トランスミッションに関するリコール」の対策状況です。これは、2速ギアの強度不足により、最悪の場合ギアが破損して走行不能になるという、ライダーの命に関わる重大な不具合でした。

具体的には、「1速から2速への変速操作が不十分な場合に、ギアに過大な負荷がかかり亀裂が生じる恐れがある」というものです。このリコール作業はエンジンの分解整備を伴う非常に大掛かりなもので、対策済み車両には特定のステッカーが貼られていたり、メンテナンスノートに記載があったりします。

大手の中古車販売店ならまず対策済みかと思いますが、個人売買や現状渡しのお店では未対策のまま放置されている個体があるかもしれません。車台番号さえ分かれば、ヤマハ発動機の公式サイトでリコール実施状況を検索できます。購入契約を結ぶ前に、必ずこのチェックを行ってください。

パニアケース装着時のすり抜け等の注意点

FJR1300の重厚なスタイルを完成させる純正サイドパニアケース。容量も十分でツーリングには欠かせないアイテムですが、これを装着した状態での走行には細心の注意が必要です。最大の理由は、車幅が大幅に広がることです。

パニアケース装着時の全幅は、ハンドルの幅とほぼ同じか、状況によっては広く感じることがあります。普段、ネイキッドバイクなどで気楽に行っている「すり抜け」感覚で渋滞路に突っ込むと、パニアケースの後端をガードレールや並走する四輪車のバンパーに接触させる事故に直結します。

「パニアを付けている時はすり抜け禁止」と自分に厳しいルールを課すのが賢明です。また、パニアケース自体も重量があるため、フル積載時は重心がさらに「後ろ・外側」に移動し、低速時のふらつきが大きくなります。ツーリングの出発前に、パニアのロックが確実にかかっているか確認する癖もつけましょう。走行中に脱落したら、後続車を巻き込む大惨事になりかねません。

ライバルのメガツアラーと比較した魅力

FJR1300を検討する際、よく比較対象に挙がるのがBMWのR1250RTやカワサキの1400GTRです。これら強力なライバルに対して、あえてFJR1300を選ぶメリットはどこにあるのでしょうか。

| BMW R1250RT | テレレバーサスペンションによる魔法のような安定感と、電子制御の先進性は世界一。しかし、車両価格はFJRより100万円近く高く、外車特有の部品代や工賃の高さもネックになる |

|---|---|

| Kawasaki 1400GTR | ZX-14R譲りのエンジンは超高速域で無敵の速さを誇るが、FJR以上に車体が大きく重く、スマートキー(KIPASS)のトラブルなども聞かれる。現在は生産終了し、設計の古さも目立つ |

| Yamaha FJR1300 | 直列4気筒エンジンのシルキーで官能的な回転フィール、AS独自のシフト操作、そして何より国産車ならではの信頼性と部品供給の安心感が最大の武器 |

BMWほどのブランドプレミアム代はかからず、カワサキほどスパルタンすぎない。維持費を抑えつつ、故障の心配をあまりせずに、日本の道を安心して旅したい。この「ちょうどいい大人の道具感」こそがFJR1300の真骨頂であり、多くのベテランライダーに選ばれ続けてきた理由です。

どんな人が乗れば幸せになれるのか

結局のところ、FJR1300を買って幸せになれるのはどんな人なのでしょうか。それは、「バイクに急かされず、目的地までのプロセスそのものを優雅に楽しみたい人」です。

スーパースポーツのように目を三角にしてコーナーを攻めるのではなく、かといってクルーザーのようにただドコドコ走るわけでもない。適度なスポーツ性を持ちながら、どこまでも快適に、遠くへ。そんな「大人の余裕」を持ったライダーにこそふさわしいバイクです。

また、物理的な重さを受け入れ、それをねじ伏せるのではなく「いなす」ことができる技術や体力(あるいは工夫)を持った人。そして、多少の維持費がかかっても、このバイクがもたらす唯一無二の世界観に価値を感じられる人。そんなあなたなら、FJR1300は最高の相棒になってくれるはずです。生産終了となった今、この名車を手に入れるラストチャンスかもしれません。

総括:FJR1300を買って後悔しないためのチェックリスト

ここまでFJR1300の光と影を見てきましたが、購入に踏み切るかどうかの最終判断はつきましたか?最後に、後悔しないための重要ポイントをリストにまとめました。これらすべてに「YES」または「許容できる」と答えられるなら、あなたは間違いなくFJR乗りの素質があります。

- 装備重量300kg超えを支えられる体力と、無理なら降りて押す潔さがある

- 取り回しの苦労よりも、高速巡航の圧倒的な快適さを優先したい

- 夏場の「股火鉢」対策(遮熱や乗る時期の調整)をする覚悟がある

- ASモデルのYCC-SはATではなく「クラッチレスMT」だと正しく理解している

- 万が一のAS故障や立ちゴケ修理に備えて、数十万円の予備予算を持てる

- 街乗りや通勤には不向きであることを割り切り、ツーリング専用と割り切れる

- タイヤ代(GTスペック)などの消耗品コストがミドルクラスとは違うと知っている

- 中古車は予算が許す限り、6速化された2016年式以降を優先する

- トランスミッションの重大リコールが対策済みか必ずチェックする

- 足つき性が不安な場合は、ローシートや厚底ブーツで対策を講じる

- Uターンは無理せず、危険を感じたら遠回りしてでも安全な場所を選ぶ

- パニアケース装着時は車幅を意識し、すり抜けを絶対にしない

- BMWやカワサキのライバル車とも比較し、ヤマハの信頼性を選んだ

- 「いつかはFJR」という憧れだけでなく、現実的な運用イメージができている

- これら全ての苦労を超えてでも、FJR1300と共に旅をしたい愛がある

最後に

今回は、FJR1300を購入して後悔するポイントとその対策について解説しました。重さや熱、維持費といったネガティブな側面を強調しましたが、それらを理解した上で乗るFJR1300の快適性は、他のバイクでは味わえない特別な体験です。

300kgの車体が走り出した瞬間にフワッと軽くなるあの感覚、そしてどこまでも走り続けたくなるエンジンの鼓動。過酷な現実を受け入れられる覚悟が決まったなら、ぜひその夢を叶えてください。

もし、まだ車種選びに迷っているなら、他の大型バイクの維持費や特徴をまとめた記事も参考になるでしょう。

こちらの記事もおすすめ

- 大型バイクの維持費はいくら?1000cc超えのリアルなお金事情

- リッターツアラー比較!BMW RTとFJR1300どっちが買い?

- 立ちゴケ対策の決定版!大型バイクを取り回すコツ5選