image: bikerbikest.com

レオンアート パイルダー125。125ccクラスの常識を逸脱したそのスタイルに、心を奪われた方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ購入を検討し「パイルダー125 評判」と検索すると、「曲がらない」「重い」といった気になる言葉も目立ちます。デザインに惚れたものの、実際の走行性能や実用性に不安を感じているかもしれません。

この記事では、パイルダー125の評判について、オーナーが語る満足している点や不満な点、具体的な長所・短所を徹底的に分析します。なぜ「ルックス5点、操作性2点」という極端な評価が下されるのか、その理由をデザイン、走行性能、実用性の観点から解き明かします。ワインディングでの実際の走り、気になる最高速や実燃費、そして重要な足つき情報まで、パイルダー125の評判を総括として、その魅力と覚悟すべき点を客観的に解説します。

この記事を読むと分かること

- パイルダー125の「ルックス5点」と評価されるデザインの秘密

- 「操作性2点」と言われるハンドリングと取り回しの実態

- 125ccらしからぬスポーティなエンジン性能と最高速

- 燃費や足つき性、乗り心地といった実用面での評判

パイルダー125が持つ唯一無二のデザインと、そのためにトレードオフとなった性能の真実を知ることで、あなたがこのバイクを選ぶべきかどうかの明確な答えが見つかるはずです。

パイルダー125の評判:圧巻のデザインとルックス評価

image: bikerbikest.com

パイルダー125の評判において、そのデザインは圧倒的な高評価を受けています。125ccという排気量からは想像もつかない威圧感と、細部にわたる作り込みがオーナーの所有感を満たしています。ここでは、その「ルックス5点」と評されるデザインの秘密に迫ります。

見出しクリックで記事に飛べます

125ccの常識を覆す圧倒的なスケール感

パイルダー125の評判を検索して、まず誰もが衝撃を受けるのがその圧倒的なスケール感です。もしスペック表を見ずに実車だけを見た場合、これを125cc(原付二種)と正確に言い当てられる人は、まずいないでしょう。

その威圧感の源泉となっているのが、驚異的な車体サイズです。メーカー公表値によれば、全長は2390mm、そして前輪と後輪の軸間距離を示すホイールベースは1686mmにも達します。

この数値がどれほど常識外れであるかは、他クラスのバイクと比較すると一目瞭然です。

- レオンアート パイルダー125: 全長 2390mm / ホイールベース 1686mm

- ホンダ レブル250: 全長 2205mm / ホイールベース 1490mm

- ヤマハ ドラッグスター400(生産終了): 全長 2340mm / ホイールベース 1610mm

- ハーレーダビッドソン ナイトスター(975cc): 全長 2250mm / ホイールベース 1545mm

(※各数値はモデルイヤーにより変動する場合があります)

驚くべきことに、パイルダー125は日本の軽二輪(250cc)クルーザーの代表格であるレブル250より約19cmも長く、一昔前の400ccアメリカンであるドラッグスター400すらも上回ります。それどころか、排気量が約8倍もあるハーレーダビッドソンの現行モデルよりも長く、巨大なのです。

レオンアートの設計思想は、125ccクラスに求められがちな「コンパクトさ」「手軽さ」とは完全に対極にあります。彼らが目指したのは、意図的な「スケールの錯覚」です。低く(ロー)、長く(ロング)構えたそのフォルムは、まさにリッタークラスのパワー・クルーザーそのもの。車体の隙間を意図的に樹脂製のカバーで覆い尽くし、機械的な密度と「塊感」を演出する手法も、その重厚な存在感に大きく寄与しています。

このデザインこそが、パイルダー125を選ぶ最大の動機となります。「こんなに巨大なバイクなのに、維持費や任意保険(ファミリーバイク特約)は原付二種の手軽さ」という、強烈なギャップ。これこそが、オーナーの所有感を何よりも満たす源泉となっているのです。街中で向けられる視線、信号待ちで二度見される驚きは、他のどの125ccバイクでも決して味わうことのできない、パイルダー125だけの特権と言えるでしょう。

極太190幅タイヤと片持ちスイングアームの迫力

image: bikerbikest.com

パイルダー125のデザインを語る上で、その圧倒的なスケール感と共に絶対に外せないのが、リア周りの常識破りな造形です。特に190/50-17という驚異的な幅を持つリアタイヤは、このバイクのアイデンティティそのものと言っても過言ではありません。

125ccクラスのバイクでは、リアタイヤの幅は100mmから、太くても130mm程度が一般的です。190mmというサイズは、600ccや1000ccクラスのスーパースポーツバイクが、200馬力近いパワーを路面に伝えるために装着するものです。ホンダのCBR1000RR-Rでさえ、リアタイヤは200mm幅です。パイルダー125がいかに異常な選択をしているかが分かります。

もちろん、15馬力のパイルダー125にとって、このタイヤ幅は性能的な要求から選ばれたものでは断じてありません。これは純粋に、「スチームローラー」(道路を舗装する重機)と形容されるほどの、圧倒的なリアビューの迫力を得るためだけに下された、デザイン最優先の決断です。

デザインを引き立てる豪華な足回り

そして、この極太タイヤの存在感を極限まで引き立てているのが、アルミニウム製の片持ち式スイングアームです。日本では「プロアーム」という呼称(ホンダの登録商標)でも知られています。

通常、後輪はスイングアーム(車体と後輪を繋ぐパーツ)の両側からサンドイッチのように挟み込まれて支持されます。しかし片持ち式は、その名の通り片側(パイルダー125では車体左側)のみでホイールを支持します。

- メリット: ホイールのデザインを遮るものがなく、美観に優れる。タイヤ交換などのメンテナンス性が高い(レース由来)。

- デメリット: 両側支持に比べて剛性を確保するのが難しく、設計にコストがかかる。

パイルダー125は、このコストのかかる機構を「デザインのため」に採用しました。これにより、車体右側からは、まるでホイールが宙に浮いているかのように、その特徴的なデザインが全て露わになります。この「片持ちスイングアーム」と「190幅の極太タイヤ」という組み合わせは、数あるバイクの中でも極めて稀であり、125ccクラスでは他に類を見ません。これが60万円台という価格で実現されていること自体が、驚異的と言えるでしょう。

ただし、この美しさには代償が伴います。リアショックアブソーバーを隠すための特異なリンク構造と、この片持ちスイングアームの設計が、結果としてリアサスペンションの十分な作動量(ストローク)を確保することを困難にし、硬い乗り心地の一因になっていると指摘されています。まさに「スタイルに全振り」した設計思想の象徴です。

オーナーが語る「満足している点」とは

これら圧倒的なデザイン要素は、オーナーの満足度にどう反映されているのでしょうか。バイク情報サイト「Webike」に寄せられたオーナーレビューの満足度スコア(2024年時点)を見ると、パイルダー125というバイクの本質が驚くほど明確に浮かび上がります。

| 評価項目 | 満足度 (5点満点) | オーナーの主な声(一般化) |

|---|---|---|

| ルックス | 5.00 | 「とにかく目立つ」「125ccに見えない」「リアビューが最高」 |

| 走行性能 | 3.00 | 「エンジンはパワフル」「直進安定性は良いが曲がらない」 |

| 乗り心地 | 2.50 | 「サスが硬い」「路面のギャップを拾う」 |

| 足つき | 3.50 | 「シートは低いがハンドルが遠い」 |

| とりまわし | 2.00 | 「重い」「Uターンが怖い」「押して歩くのが大変」 |

| 燃費 | 4.00 | 「思ったよりは良い」「PCXなどには敵わない」 |

| 積載性 | 5.00※ | ※Webikeでは5点だが実用的な積載スペースは皆無 |

※積載性の評価について: Webikeのオーナーレビューでは5.00点となっていますが、パイルダー125には実用的な積載スペース(シート下収納やフック等)はほぼ存在しません。この高評価は評価者の主観的な解釈、または他の要素との混同の可能性があります。

この表こそが、「ルックス5点、操作性2点」の根拠であり、パイルダー125のすべてを物語っています。オーナーたちは、このバイクが提供するために設計された唯一無二の価値、すなわち「視覚的な存在感」に最高の満足を表明しています。

- 「どこに停めても人だかりができ、必ず『これ何ccですか?』と聞かれる快感」

- 「ガソリンスタンドで、店員さんに二度見されピンクナンバーを凝視される優越感」

- 「高速道路のパーキングエリア(※乗れませんが、の意)に停まっていても違和感のない車格」

こうした声に象徴されるように、オーナーが求めているのは「バイクとしての実用性」ではなく、「他者の視線を集めるオブジェとしての機能」です。

さらに、ルックスの評価を高めているのはタイヤやスイングアームだけではありません。フロントフォークには、スポーツバイクによく見られる倒立式フォークを採用し、フロントブレーキには、車重を支えるためとはいえ125ccにはオーバースペックとも言えるダブルディスクブレーキを奢っています。こうした「見た目の豪華さ」も、所有感を満たす重要な要素となっているのです。

不満な点①:カウルのビビリ音や質感

デザイン面でほぼ完璧な評価を得ているパイルダー125ですが、細部を見ていくと「不満な点」も報告されています。その代表格が、特定の回転域で発生するというカウル類の「ビビリ音」です。

前述の通り、パイルダー125は車体の「塊感」を出すために、多くの樹脂製カバーパーツで覆われています。エンジンは125ccながら高回転まで回るスポーティな2気筒です。このエンジンの振動が、組み付けられたカバー類と共振し、安っぽい「ジー」や「カタカタ」といったビビリ音を発生させることがあるようです。

これは、スペインのブランドであるレオンアートの組み立て精度や品質管理が、日本メーカー、特にホンダやヤマハといった世界のトップランナーの基準には達していない可能性を示唆しています。日本メーカーのバイクでは、こうした細かな異音対策は徹底的になされており、それが当たり前になっているユーザーにとっては、明確な不満点として感じられるでしょう。

これは「欠陥」というよりも、「外国の小規模メーカー製バイクの特性」あるいは「味」として捉える必要があります。ビビリ音が発生すれば、オーナー自身が緩衝材を挟むなどのDIYで対策する。そうした「手間」すらも、趣味のバイクとして楽しむ覚悟が求められるかもしれません。

デザインに一目惚れした場合でも、購入前には必ず実車に触れ、エンジンを始動させ、各部の仕上げが自分の許容範囲内であるかを厳しくチェックすることをおすすめします。完璧な工業製品を求めるならば、日本メーカーのバイクを選ぶべきでしょう。

特殊なライディングポジションと足つき性

image: bikerbikest.com

パイルダー125の購入を検討する上で、デザインの次に、そして恐らく最も重要な確認項目となるのが、その特殊なライディングポジションです。

まず、スペック上の「足つき性」は非常に優秀です。シート高は700mmと公表されており、これはホンダのレブル250(690mm)とほぼ同じ、非常に低い数値です。そのため、身長160cm台の方でも両足のかかとまで地面にベッタリと着く、という報告が多く、数値上の不安はほとんどありません。

しかし、問題は足つき性ではありません。最大の問題は、「ハンドルバーまでの物理的な距離」です。

パイルダー125のポジションは、以下のような特徴の組み合わせで成り立っています。

- シート: 700mmと非常に低い位置にある。

- ステップ: 足を前に投げ出すフォワードコントロールではなく、比較的オーソドックスなミッドコントロール的な位置にある。

- ハンドル: クルーザーのように手前に引かれた(プルバックした)形状ではなく、低く、かつ車体前方にマウントされている。

その結果、ライダーは「低い椅子に座りながら、遠くにある机の上のものに手を伸ばす」ような、独特のストレッチした姿勢を強いられます。身長170cm台のライダーであっても腕が伸び切り、やや前傾姿勢になるとの評判が多数です。

このポジションが最も牙を剥くのが、Uターンや交差点での右左折時です。ハンドルを片側にフルロックまで切ると、外側になる方の手が、「え、こんなに遠いの?」と声が出るほど遠くへ行ってしまいます。腕が突っ張った状態では、繊細なアクセルワークやクラッチ操作、車体のバランス取りが非常に困難になります。

身長175cmのライダーであっても、この操作には身体的な負担を感じるとされています。小柄なライダーにとっては、これが「操作性2点」の評価に直結する、最も深刻な問題点となる可能性があります。

見た目重視の設計思想:PCXとの違い

パイルダー125の評判を、同じ125cc(原付二種)クラスの絶対王者であるホンダ PCXや、スポーティなヤマハ NMAXと比較しようと試みる方がいます。しかし、それは全く異なるカテゴリーの製品を比べるようなもので、設計哲学の根本的な違いを浮き彫りにするだけに終わります。

PCXやNMAXは、「アプライアンス(道具)」としての完成形を目指したモデルです。日常の通勤・通学というシーンにおいて、いかに快適か、いかに燃費が良いか、いかに荷物が積めるか(PCXは30.4L)、そしていかに現実的な価格で提供できるか。すべての要素が、実用性という一点のために高い次元でバランスされています。

対して、パイルダー125は「最大化の研究」です。「オブジェ(芸術品)」あるいは「ステートメントピース(主張する作品)」として、「視覚的インパクト」というたった一つの属性を最大化するために、PCXが重視した実用性、快適性、経済性、そして何よりも取り回し性を、意図的かつ明確に犠牲にしているのです。

| 属性 | レオンアート パイルダー125 | ホンダ PCX125 |

|---|---|---|

| 設計哲学 | スタイルの最大化(趣味のオブジェ) | 実用性の最適化(日常の道具) |

| 車両重量 | 約188kg(400cc並) | 約132kg(軽量) |

| 収納容量 | 皆無 | 30.4L(ヘルメット+α) |

| 価格(概算) | 約68万円〜 | 約37万円〜 |

| 最大の強み | 比類なき視覚的存在感 | 最高の利便性と経済性 |

| 最大の妥協点 | ハンドリングと取り回し性 | (このクラスでは)特になし |

この比較表を見れば、両者が全く異なる土俵で戦っていることは明らかです。パイルダー125を検討するにあたり、「PCXと比べて積載性が…」とか「NMAXより重くて…」と悩むこと自体が、このバイクの本質を見誤っています。

パイルダー125は、実用性を求める人々を意図的にふるい落とし、「それでもこのデザインが欲しい」と強く願う、ごく一部の限られたライダーにのみ訴えかける、極めて趣味性の高いバイクなのです。

パイルダー125の評判:「曲がらない」走行性能と実用性

image: bikerbikest.com

デザイン面で絶賛される一方、パイルダー125の評判のうち、走行性能、特にハンドリングに関しては厳しいものが目立ちます。ここでは、その「操作性2点」と評される走行性能の実態と、エンジン性能や燃費といった実用的な側面を分析します。

見出しクリックで記事に飛べます

188kgの車重が響く取り回し性能

オーナー評価で「とりまわし:2.00点」という極端に低いスコアを付けられた最大の要因は、疑いようもなくその188kgという車両重量にあります。この数値は、125ccクラスとしては完全に異常値です。

どれほど異常か、一般的な125ccモデルや、上位クラスのモデルと比較してみましょう。

- ホンダ PCX125: 約132kg

- ヤマハ NMAX125: 約127kg

- スズキ GSX-R125(スポーツモデル): 約137kg

- レオンアート パイルダー125: 約188kg

- ホンダ CB250R(軽二輪): 約144kg

- ホンダ レブル250(軽二輪): 約171kg

ご覧の通り、パイルダー125は一般的な125ccスクーターより50kg以上も重いのです。それどころか、250ccのスポーツモデルCB250Rや、クルーザーのレブル250よりも重く、その重量は400ccクラスのバイクに匹敵します。

125ccの最大のメリットである「手軽さ」「ヒラヒラ感」を期待してこのバイクに触れると、まず跨ったまま車体を起こす瞬間に「うわっ、重っ!」と声が出ることでしょう。この重量は、一度走り出してしまえば「ビッグバイクのような重厚な安定感」に貢献する面もありますが、それ以外のほぼ全てのシーンでライダーに牙を剥きます。

日常に潜む「取り回しの壁」

最も深刻なのが、バイクから降りて押したり引いたりする「取り回し」の場面です。自宅のガレージからの出し入れ、駐輪場での切り返し、コンビニの駐車場での方向転換など、日常のあらゆる場面でこの188kgの鉄塊を人力で動かさなければなりません。

さらに、この取り回しの悪さに拍車をかけるのが、以下の2つの要素です。

- 長大なホイールベース(1686mm): 車体が長いため、旋回半径が非常に大きくなります。狭い場所での方向転換は絶望的です。

- 遠いハンドル(フルロック時の問題): 前のセクションで解説した通り、ハンドルを一杯に切ると外側の手が極端に遠くなります。腕が伸び切った状態では、188kgの車体を支えたり、押したり引いたりする力を込めることが非常に困難になります。

特に傾斜のある場所での取り回しは、成人男性でも冷や汗をかくほどの労力を要します。Uターンのような極低速での旋回も同様で、少しでもバランスを崩せば、低いシート高(足つきの良さ)だけでは支えきれず、立ちゴケに繋がるリスクが常に伴います。「125ccだから手軽」という発想は、パイルダー125に関しては完全に捨て去る必要があります。

「曲がらない」は本当?ワインディングが苦手な理由

パイルダー125の評判で、取り回しの重さと並んで必ずと言っていいほど登場するのが、「曲がらない」「寝ない」というハンドリングに関するネガティブな評価です。結論から言えば、これは「事実」であり、デザインを最優先したディメンション(車体構成)がもたらす、物理的に当然の帰結です。

なぜパイルダー125は曲がりにくいのか? その理由は、デザインを構成する複数の要素が、すべて「曲がらない方向」に作用しているからです。

理由①:長すぎるホイールベース

1686mmという、400ccクルーザーをも凌ぐ長大なホイールベース。これは、直進安定性を抜群に高める(真っ直ぐ走ろうとする力が強くなる)一方で、そのトレードオフとしてコーナリング性能を著しく犠牲にします。車体が長い分、曲がるためにはより大きなきっかけ(入力)が必要となり、旋回半径も物理的に大きくなります。ヒラリと向きを変えることは構造的に不可能なのです。

理由②:特異すぎるタイヤの組み合わせ

ハンドリングを最も独特なものにしている元凶が、このタイヤの組み合わせです。

- フロントタイヤ (100/90-19): 19インチという大径タイヤは、ジャイロ効果(回転体がその場に留まろうとする力)が強く働きます。これがバイクの向きを変える操作に対する「抵抗」となり、強力な直進安定性を生み出します。

- リアタイヤ (190/50-17): 190mmという極太タイヤは、路面との接地面が非常に平たく、幅広くなります。スポーツバイクのように断面が丸ければ、少しの入力でパタンと倒れ込みますが、パイルダー125のリアタイヤは、その平たい接地面で路面に「居座ろう」とします。

つまり、フロントタイヤは「真っ直ぐ進みたい」と主張し、リアタイヤは「傾きたくない」と抵抗する。この2つの要素が組み合わさることで、「バイクが積極的に直立しようとし、ライダーの『曲がりたい』という入力を全力で拒否する」かのような、極めて強い抵抗感のあるハンドリング特性が生まれているのです。

理由③:ライダーの入力が伝わりにくいポジション

ダメ押しとなるのが、あの特殊なライディングポジションです。「低いシート」と「遠いハンドル」により、ライダーは車体との一体感を得にくくなります。バイクを傾ける際、ハンドル入力(セルフステアの誘発)や体重移動(リーン)が重要になりますが、腕が伸び切った状態では力を込めにくく、入力が車体にうまく伝わりません。

これは、バイク任せでヒラヒラと曲がる日本メーカーのバイクとは対極の乗り味です。この「マシンとの格闘」「癖の強さを習熟するプロセス」自体を楽しめるベテランライダーでなければ、ただただ「乗りにくい、怖いバイク」という評価になってしまうでしょう。

不満な点②:硬い乗り心地と長距離の疲労

走行性能におけるもう一つの「不満な点」、それはオーナー評価2.50点(5点満点)というスコアにも表れている、乗り心地の硬さです。これもまた、デザインを優先したことによる明確な代償と言えます。

特にリアサスペンションの硬さに関する指摘が目立ちます。パイルダー125は、デザインの「スッキリ感」を追求するため、リアショックアブソーバーを車体下部(エンジン下あたり)に見えないように横向きに配置する、リンク式モノショックという複雑なレイアウトを採用しています。

この特異なレイアウトと、デザイン優先の「片持ちスイングアーム」(特にその短さ)というジオメトリーが、リアサスペンションが上下に動くための十分な作動量(ストローク)を、物理的に確保することを困難にしている可能性が指摘されています。

サスペンションのストローク量が短いと、どうなるか。少しの入力で底付き(サスペンションが縮み切ってしまうこと)してしまいます。それを防ぐためには、サスペンションのスプリングやダンパーを、必然的に「硬く」セッティングするしかありません。

デザインの代償がライダーの身体を襲う

その結果、パイルダー125は路面の細かな凹凸やギャップを敏感に拾い、ライダーの身体に「ゴツゴツ」「ドンッ」という直接的な突き上げを伝えてきます。特にコーナーの途中でギャップを踏んだ際には、車体のライン(軌道)が簡単に乱されるほど、サスペンションがうまく仕事をしない場面があるようです。

この硬い乗り心地が、長距離走行時の疲労に直結します。

- 硬い乗り心地: 路面からの継続的な突き上げが、腰や背中に疲労を蓄積させます。

- 特殊なポジション: 腕が伸び切り、やや前傾になるため、体重の一部を腕で支える形になります。これが肩や首の凝りに繋がります。

- エンジンの振動: 高回転型の2気筒エンジンは、単気筒とは異なるものの、回せば相応の微振動が発生します。これがハンドルを通じて手に伝わります。

これらの要因が複合的に絡み合い、パイルダー125での長距離・長時間の走行は、ライダーにかなりの体力を要求することになります。「ロー&ロングなクルーザーだから、ゆったり長距離が得意だろう」と考えると、その期待は裏切られる可能性が高いです。

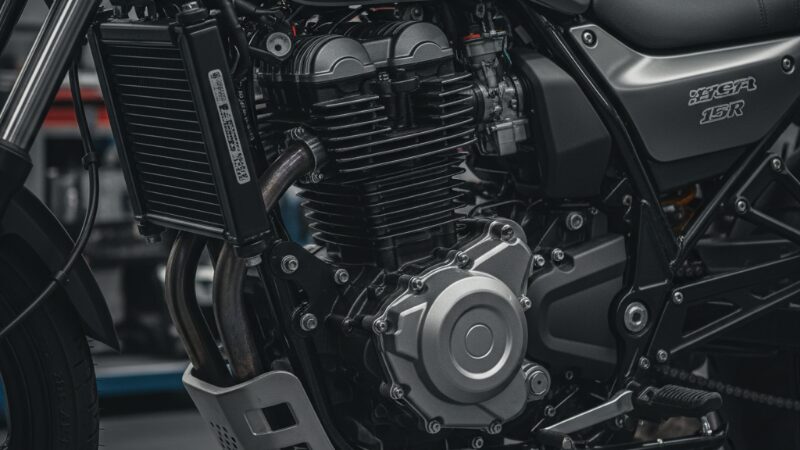

15馬力の水冷2気筒エンジンの実力

image: bikerbikest.com

ここまで、車体やハンドリングに関するネガティブな評判を中心に解説してきましたが、それはパイルダー125の一側面に過ぎません。パワートレイン、すなわちエンジンに対する評価は、一転して非常に高いものが揃っています。

パイルダー125の心臓部は、この125ccクラスでは極めて珍しく、コストのかかった「水冷SOHC並列2気筒」エンジンです。日本の125ccモデルが、コスト、コンパクトさ、燃費の観点から、ほぼ全て空冷または水冷の「単気筒」エンジンを採用している中で、この仕様は突出しています。

その実力は、公称15馬力(ps)というパワーに表れています。これは、日本の125cc(原付二種)クラスにおける馬力の自主規制上限値(当時)に張り付く、トップクラスの数値です。

- レオンアート パイルダー125: 15 PS(水冷2気筒)

- ホンダ PCX125: 約12.5 PS(水冷単気筒)

- ヤマハ NMAX125: 約12 PS(水冷単気筒)

PCXやNMAXといった優等生たちと比較しても、20%以上も強力なエンジンを搭載していることが分かります。

125ccらしからぬスポーティな吹け上がり

このエンジンの真骨頂は、単なる馬力数値だけではありません。タコメーターは14,000rpmまで刻まれ、実際の試乗レビューによれば、12,000rpmまでストレスなくスムーズに吹け上がる、完全にスポーツバイクのそれと評されています。

188kgという重い車体を感じさせないほどのパワー感は、試乗した専門家からも「150ccクラスに匹敵する」と評価されています。排気音も、単気筒のような「トコトコ」という鼓動感とは無縁の、2気筒特有の「フォーン」という連続的な排気音で、そのスポーティな性格を裏付けています。

驚くべきは、これほど高回転志向のエンジンでありながら、扱いやすさも両立している点です。レビューによれば、わずか2,000rpm程度からでもスムーズに発進可能とされており、6速ミッションと相まって、市街地走行で求められる低速トルクも確保されています。この高性能エンジンこそが、パイルダー125の走行性能における最大のハイライトであり、重く曲がりにくい車体というハンデを補って余りある魅力を提供しています。

最高速はメーター読み135km/h以上?

15馬力のクラス最強エンジンを搭載するパイルダー125。そのポテンシャルを示す具体的な数値として、「最高速」は多くの人が気にするポイントでしょう。

オーナーによって、クローズドコースなどの特定条件下においてメーター読みで135km/h以上を記録した、という報告があります。

これが125ccのバイクで達成された数値であることは、まさに驚異的と言わざるを得ません。一般的な125ccスクーターやマニュアル車では、メーター読みで100km/h〜110km/h程度が限界であることを考えれば、パイルダー125のエンジンがいかにポテンシャルを秘めているかが分かります。

この最高速性能が公道で意味を持つのは、自動車専用道ではないバイパス道路(制限速度60km/hなど)を走行する際の「パワーの余裕」です。188kgの車重と長大なホイールベースが生み出す抜群の直進安定性と、15馬力の強力なエンジンが組み合わさることで、流れの速い幹線道路でも、他の車両に煽られることなく、余裕を持った巡航が可能になります。この「余裕」こそが、このエンジンがもたらす最大の恩恵でしょう。

パイルダー125が内包する「最大の矛盾」

しかし、ここでパイルダー125が内包する「最大の矛盾」が露呈します。

- 車体(シャーシ)の主張: 「私はクルーザーだ。真っ直ぐ安定して走りたい。曲がるのは苦手だ」

- エンジン(心臓部)の主張: 「私はスポーツバイクだ。高回転まで回してワインディングを攻めたい」

「真っ直ぐ走りたい車体」に「曲がりたがるエンジン」が搭載されている。「走る矛盾体」と評される所以です。クルージングには向かない(乗り心地が硬い)クルーザーであり、コーナーを拒む(曲がらない)シャーシにスポーツエンジンを積んでいるのです。このアンバランスでちぐはぐな乗り味こそが、パイルダー125の唯一無二の個性であり、乗り手を猛烈に選ぶ最大の理由となっています。

実燃費はリッター36km?

最後に、実用面で非常に重要な「燃費性能」についての評判を見てみましょう。これだけの車重と高性能エンジンを搭載しているため、燃費はあまり期待できないと考えるのが普通です。

バイク情報サイト「Webike」のオーナーレビューによれば、報告されている平均実燃費は 36.00km/L となっています(2024年時点)。

この数値をどう評価すべきでしょうか。比較対象を見てみます。

| モデル | 平均実燃費(目安) |

|---|---|

| ホンダ PCX125 | 約45〜55 km/L |

| ヤマハ NMAX125 | 約40〜50 km/L |

| レオンアート パイルダー125 | 約36 km/L |

やはり、PCXやNMAXといった「燃費の優等生」たちと比較すると、見劣りするのは事実です。経済性を最優先事項として125ccクラスを選ぶのであれば、パイルダー125は選択肢から外れるでしょう。

しかし、見方を変えれば、「188kgという250cc超の車重」を、「15馬力の高性能2気筒エンジン」で動かしていることを考慮すれば、「リッター36kmも走るのか」と驚くべき数値とも言えます。これは、設計の古くない、適切な燃料噴射制御(デルファイ製フューエルインジェクション)が行われている証拠でもあります。

平均36km/Lというのは、あくまで一つの目安。良くも悪くも「経済性のバイク」ではない、ということだけは確かです。

総評:パイルダー125の評判とおすすめできる人

この記事の最後に、パイルダー125の評判の総合的な評価と、その強烈な個性を踏まえた上で「おすすめできる人」をまとめます。

- パイルダー125の評判は「ルックス5点、操作性2点」に集約される

- デザインは125ccの常識を覆す圧巻のスケール感を持つ

- 全長2390mmは400ccクルーザーを超える大きさである

- リアの190幅タイヤと片持ちスイングアームはデザインの核である

- オーナーの満足点は「とにかく目立つ」「所有感が満たされる」こと

- デザイン面の不満点としてカウルのビビリ音の報告がある

- シート高は700mmと低いがハンドルが遠くポジションは特殊である

- 足つき性自体は良好だが腕が伸び切る姿勢になりやすい

- PCXなど実用車とは設計哲学が異なり「趣味のバイク」である

- 操作性の低評価は188kgという125cc離れした車重が原因である

- 駐車時の取り回しやUターンは大きな労力を必要とする

- 「曲がらない」という評判は長いホイールベースと極太タイヤが理由

- バイクが直立しようとする力が強くワインディングは苦手である

- 乗り心地はサスペンションが硬く路面の突き上げを拾いやすい

- エンジンは15馬力の水冷2気筒で125ccトップクラスの性能を持つ

- 最高速はメーター読み135km/h以上との報告もあり非常にパワフル

- 実燃費はリッター36km前後でPCXなどには及ばない

- 「真っ直ぐ走りたい車体」と「スポーティなエンジン」が矛盾する

- このバイクは実用性や快適性を求める人には推奨できない

- 妥協点を理解しスタイルに全振りできる経験者向けのバイクである

最後に

今回は、レオンアート パイルダー125 評判について、その極端な評価の理由を徹底的に分析しました。

「ルックス5点、操作性2点」というオーナー評価の通り、125ccの常識を覆す圧巻のデザインと引き換えに、188kgの車重や独特のハンドリングという明確な妥協点が存在することを深くご理解いただけたのではないでしょうか。

このバイクは、PCXのような実用車とは対極にある「スタイルに全振りした趣味のバイク」です。その強烈な個性と、受け入れるべき覚悟を理解した上で、唯一無二の存在感を選び取るライダーのためのマシンと言えるでしょう。

もし、パイルダー125のような個性的な125ccバイクや、デザインにこだわったクルーザーモデルにさらに興味を持たれた方は、当ブログの他のバイクレビュー記事もぜひご覧ください。