image: bikerbikest.com

クラシカルなデザインと独特の鼓動感で、多くのライダーを魅了するロイヤルエンフィールド。しかし、その購入を考えたとき、多くの方が「壊れる」「故障率が高い」といった噂を耳にして、不安に感じているのではないでしょうか。

私自身も長年バイクに乗り継いできた中で、その評判はよく耳にしました。今回は、そんなロイヤルエンフィールドが壊れる原因から実際の故障率まで、気になる実態を徹底的に調査。結論から言うと、その心配は過去のものになりつつありますが、現代のモデルならではの注意点も存在します。

この記事を読むと分かること

- 「壊れる」という評判が生まれた本当の理由

- 現行モデルで実際に起きているトラブルやリコール情報

- 現代のロイヤルエンフィールドが抱える本当のリスク

- 購入後に後悔しないための具体的な対策と心構え

この記事を最後まで読めば、漠然とした不安は解消され、あなたがロイヤルエンフィールドと本当に付き合っていけるのか、その答えがきっと見つかるはずです。

ロイヤルエンフィールドが壊れる原因と故障率の真相

image: bikerbikest.com

ロイヤルエンフィールドに興味を持つと、必ずと言っていいほど耳にする「壊れる」という噂。その一方で、現代のモデルは品質が格段に向上したという声も聞こえてきます。一体、どちらが本当なのでしょうか。ここでは、その評判が生まれた歴史的背景から、現代モデルのリアルな故障事例まで、気になる真相に迫ります。

見出しクリックで記事に飛べます

結論:「壊れる」は過去の話。でも油断は禁物

まず結論からお伝えします。「ロイヤルエンフィールドは壊れる」という言葉は、主に旧世代モデルに当てはまる話です。確かに、かつてのモデルはオーナーの寛容さとメンテナンス技術が求められる、趣味性の高い乗り物でした。しかし、現代のJシリーズや650ツインエンジンを搭載したモデルは、品質と信頼性において飛躍的な向上を遂げています。

私自身、様々なバイクを乗り継いできましたが、この進化は驚くべきものがあります。設計思想から製造技術まで、ブランドとして生まれ変わったと言っても過言ではありません。もはや「壊れる」という言葉だけで一括りにするのは、現在のロイヤルエンフィールドに対して不正確な評価と言えるでしょう。

ただし、だからといって「全く壊れない」わけではないのも事実です。日本製バイクのトップブランドと比較すれば、まだ品質管理のばらつきや電装系の細かなトラブルが見られることもあります。大切なのは、過去の神話を鵜呑みにせず、現代のモデルが持つ「本当のリスク」を正しく理解すること。そうすれば、ロイヤルエンフィールドは最高の相棒になってくれるはずです。

原因①:旧モデルの振動と品質管理の問題

image: bikerbikest.com

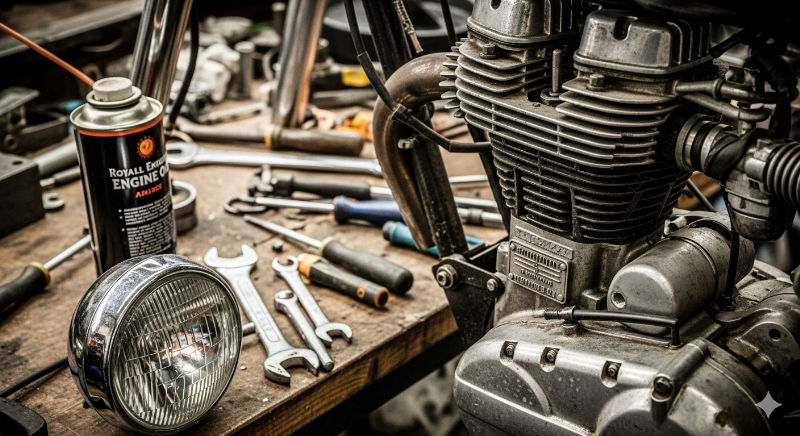

では、なぜ過去のロイヤルエンフィールドは「壊れる」と言われたのでしょうか。その最大の原因は、UCE(ユニットコンストラクションエンジン)以前のモデルが持つ、独特で強烈なエンジン振動にありました。

この振動は「味」や「鼓動感」と表現される一方で、バイクの各部に絶えずストレスをかけ続ける諸刃の剣でもあったのです。例えば、走行中に各部のボルトが緩んで脱落したり、配線の接続が不安定になったりするのは日常茶飯事。ひどいケースでは、振動による金属疲労が原因で、フレームにクラックが入るという信じられないようなトラブルも報告されています。

さらに、当時の製造工程における品質管理のばらつきも、評判に拍車をかけました。ブレーキキャリパーにグリスが塗布されずに組まれていたり、仕様とは異なる部品が使われていたりといった事例は、オーナーの悩みの種でした。これらの問題が複合的に絡み合い、「ロイヤルエンフィールド=手がかかる、壊れやすい」というイメージを確固たるものにしていったのです。

原因②:電装系の弱さとオイル漏れの伝統?

旧モデルのイメージを語る上で、避けて通れないのが電装系のトラブルとオイル漏れです。これらは、ある意味でロイヤルエンフィールドの「伝統的な」弱点とさえ言われてきました。

旧モデルのオーナーからは、走行中に突然エンジンが停止するキーシリンダーの故障や、雨天走行後に水が浸入して曇るメーター類など、電装系の様々な不具合が報告されています。これらは快適性を損なうだけでなく、時には安全に関わる深刻な問題にもなり得ます。こうした経験談が積み重なり、「電装系が弱い」というイメージが定着しました。

また、オイル漏れはブランドの代名詞のように語られることがあります。主にガスケットやシールの劣化が原因で発生し、多くのオーナーが経験するトラブルの一つでした。もっとも、これは旧車全般に見られる傾向でもあり、ロイヤルエンフィールドだけが突出して悪かったわけではありません。しかし、新車に近い状態でも発生することがあったため、ブランドの品質を象徴する問題として広く認識されてしまったようです。

現行モデル別!主な故障事例とリコール情報

ここからは、皆さんが最も気になるであろう現行モデルの話です。前述の通り、品質は劇的に向上しましたが、トラブルがゼロになったわけではありません。ここでは、モデルごとに報告されている主な故障事例やリコール情報を客観的に見ていきましょう。

重要なのは、トラブルの「性質」が変わってきたという点です。旧モデルのような振動に起因する機械的な故障は影を潜め、現代のバイクらしく、センサーやECUといった電子制御にまつわる不具合や、グローバルな部品調達に起因する問題が中心になっています。

これは、ロイヤルエンフィールドが旧態依然としたバイクから、世界のスタンダードに並ぶ現代的な工業製品へと進化した証左でもあります。以下の各モデルの事例を見ることで、現代のロイヤルエンフィールドと付き合う上で、どのような点に注意すれば良いのかが見えてくるはずです。

クラシック350・メテオ350のトラブル

Jシリーズという新世代エンジンを搭載し、ブランドの品質向上を最も象徴しているのがクラシック350とメテオ350です。バランサーの採用により、かつての不快な振動は消え去り、極めてスムーズで扱いやすい乗り味を実現しました。

市場からの評価も非常に高く、基本的には信頼性の高いモデルと言えます。しかし、全くトラブルがないわけではありません。報告されている事例としては、セルもキックも反応しなくなるスターター関連のトラブルや、燃料計の不具合といった初期不良が挙げられます。

これらは頻発するものではなく、個体差の範囲内と考えられますが、新プラットフォームならではの熟成不足な面が垣間見える部分です。とはいえ、旧モデルのように走行不能に直結するような機械的トラブルのリスクは大幅に減少しています。購入を検討する際は、信頼できるディーラーでしっかりと初期点検・整備がなされた車両を選ぶことが、こうした細かな不具合を避けるための鍵となるでしょう。

ヒマラヤの故障とブレーキリコール

image: bikerbikest.com

タフなアドベンチャースタイルで人気のヒマラヤ。そのコンセプト通り、悪路走破性も高く評価されていますが、信頼性の面ではいくつかの注意点があります。

日本国内では、ブレーキキャリパーのピストン表面処理が不適切なため、錆が発生してブレーキが引きずる恐れがあるとして、110台がリコールの対象となりました。これはメーカーが問題を認識し、きちんと対応した証拠でもありますが、品質管理に課題が残ることを示す一例でもあります。

オーナーからの報告としては、新型のヒマラヤ450で納車直後のオイル漏れや、燃料計が誤表示を起こす燃料センサーの故障といった初期不良が確認されています。また、旧型モデルに対しては「各パーツの作りが安っぽい」「始動性が悪い」といった品質面での声も聞かれます。一方で、同じモデルでも「1万キロ以上ノートラブル」というオーナーもおり、品質にばらつきが存在する可能性が伺えます。

650ツイン(INT/GT)の信頼性評価

INT650(インターセプター650)とコンチネンタルGT650に搭載される650ツインエンジンは、そのスムーズさと信頼性で世界中から高い評価を受けています。このエンジンこそ、ロイヤルエンフィールドがグローバルメーカーへと飛躍するきっかけとなった、まさにブランドの転換点です。

ジャーナリストによる長期レビューでも、その快調さが報告されており、基本的には非常に完成度の高いプラットフォームと言えるでしょう。生産設備や車両のクオリティについても、現在では日欧の大メーカーにまったく引けを取らないレベルに到達しています。

もちろん、どのモデルにも初期モデル特有の細かな課題は存在しますが、650ツインの信頼性は現代のバイクとして十分な水準にあります。これまでの「壊れる」というイメージを払拭する、まさにブランド再生の象徴的なモデルと評価できるでしょう。中古車を検討する際も、基本的な点検がきちんと行われていれば、安心して選択できる完成度の高い選択肢です。

故障率を理解しロイヤルエンフィールドと長く付き合う対策

image: bikerbikest.com

ロイヤルエンフィールドが抱える故障の原因や、その歴史的背景をご理解いただけたかと思います。では、それを踏まえた上で、どうすれば私たちはこの魅力的なバイクと安心して長く付き合っていけるのでしょうか。ここでは、具体的な「対策」に焦点を当て、後悔しないための現実的なアクションプランを提案します。

見出しクリックで記事に飛べます

対策①:信頼できる正規ディーラーを見つける

image: bikerbikest.com

現代のロイヤルエンフィールドと付き合う上で、最も重要な対策は「信頼できる正規ディーラーを見つけること」です。正直なところ、国内のディーラー網はまだ発展途上であり、お住まいの地域によってはアクセスが難しい場合もあります。だからこそ、どこで買うかが購入後のバイクライフを大きく左右するのです。

単にバイクを売るだけの販売店ではなく、しっかりとした整備技術とメーカーとの連携が取れるディーラーを選びましょう。見極めるポイントとしては、試乗車がきちんと整備されているか、整備工場の様子は清潔か、スタッフがモデルごとの弱点や対策について誠実に説明してくれるか、などが挙げられます。

良いディーラーは、万が一のトラブルが起きた際の心強い味方になってくれます。バイクという「モノ」を買うのではなく、その後の安心という「サービス」を買う。そのくらいの気持ちで、慎重にディーラー選びを行うことが、対策の第一歩と言えるでしょう。

対策②:部品供給の遅延リスクを覚悟する

次にお伝えする対策は、少し厳しい現実かもしれません。それは「部品供給の遅延リスクを覚悟すること」です。品質が向上した現代のモデルにおいても、アフターサービス面での課題は残っています。

特に、修理に必要な部品の供給に時間がかかる傾向は、オーナーとして理解しておくべき重要なポイントです。国内に在庫がない場合、本国インドからの取り寄せとなり、数週間から、場合によっては1ヶ月以上待たされるケースも少なくありません。これは、数千円のセンサーが一つ壊れただけで、長期間バイクに乗れなくなる可能性があることを意味します。

もし、あなたがロイヤルエンフィールドを日々の通勤・通学など唯一の移動手段として考えているなら、この「ダウンタイム」のリスクは慎重に考慮すべきです。趣味の乗り物として、時間に余裕を持って付き合えるかどうかが、満足度を分ける一つの境界線になるかもしれません。

対策③:中古車選びで失敗しないチェック点

魅力的なモデルが比較的手頃な価格で手に入る中古車は、賢い選択肢の一つです。私自身も中古車を中心に乗り継いできました。しかし、ロイヤルエンフィールドの中古車を選ぶ際は、いくつか特有のチェックポイントがあります。

まず、旧世代のUCEエンジン搭載モデルを狙うなら、最重要チェック項目はフレームです。特にエンジンマウント周辺にクラックや不自然な修復歴がないか、専門家の目で厳しく見てもらうべきです。あわせて、エンジン周りのオイル漏れの痕跡や、前オーナーのメンテナンス記録もしっかり確認しましょう。

一方、現行モデルの中古車であれば、リコール対策が実施済みかどうかが重要です。ヒマラヤのブレーキ関連など、メーカーからの改善指示がきちんと反映されているかを確認してください。安さだけで飛びつかず、信頼できるディーラーが販売する、素性の確かな認定中古車などを選ぶのが失敗しないための近道です。

対策④:日常メンテナンスでトラブルを未然防止

image: bikerbikest.com

「ロイヤルエンフィールドは手がかかる」というのは、主に旧モデルの話。現行モデルは、基本的なメンテナンスさえ行っていれば、過度に神経質になる必要はありません。

それでも、オーナーとして愛車の状態を気にかけることは、トラブルを未然に防ぐ上で非常に有効です。具体的には、洗車のついでに各部のボルトに緩みがないか手で触れてみたり、チェーンの張りやオイルレベルを定期的にチェックしたりといった、誰でもできる簡単な確認です。

こうした小さな積み重ねが、大きなトラブルの芽を早期に発見することに繋がります。手間のかかる作業というよりは、「愛車との対話」の時間と捉えてみてはいかがでしょうか。バイクの状態を把握できているという安心感は、何物にも代えがたいものです。旧モデルほどではないにせよ、こうしたバイクとの向き合い方を楽しめる人こそ、ロイヤルエンフィールドのオーナーにふさわしいのかもしれません。

実際どう?日本製バイクとの信頼性の違い

「結局、日本製バイクと比べてどうなの?」これは誰もが抱く疑問でしょう。結論から言うと、信頼性の「質」が異なります。

例えば、直接のライバルと目されるホンダのGB350。高い信頼性を誇るホンダ車ですが、GB350も発売以降、走行中にエンジンが停止する恐れがあるものなど、複数の重大なリコールを届け出ています。つまり、「日本製=絶対に壊れない、リコールもない」というわけではないのです。

では、何が違うのか。それは「品質の安定性」です。日本製バイクは、どの個体も均一で高い品質が保たれており、初期不良は稀です。対してロイヤルエンフィールドは、全体的な品質は向上しつつも、まだ個体差や細かな組み立て精度のばらつきが散見されるのが実情です。重大な故障リスクはもはや大差ありませんが、オーナーを悩ませる「迷惑な不具合」の発生率は、まだ日本製バイクに軍配が上がると言えそうです。

総括:ロイヤルエンフィールドの故障率は改善!壊れる心配より対策が重要

ここまで、ロイヤルエンフィールドが壊れると言われる原因と、その対策について解説してきました。結論として、このバイクは「手のかかる気難しい旧車」から「個性と付き合う現代のバイク」へと見事に進化を遂げたと言えます。

最後に、この記事で解説してきた内容の要点を改めて振り返ってみましょう。

- ロイヤルエンフィールドが壊れるという評価は主に旧モデルの話である

- 現行のJシリーズや650ツイン搭載モデルは品質と信頼性が飛躍的に向上した

- 旧モデルの故障原因は強烈なエンジン振動に起因する二次的トラブルが主だった

- 旧モデルでは電装系の弱さやオイル漏れも頻繁に報告されていた

- 現行モデルのトラブルは機械的なものから電子制御系(ECU、センサー)へと変化している

- クラシック350/メテオ350ではスターター関連などの初期不良が報告されている

- ヒマラヤは日本でブレーキキャリパーに関するリコールがあった

- 新型ヒマラヤでは納車直後のオイル漏れや燃料センサー故障も報告されている

- 650ツインは高い信頼性評価を受けており現代のバイクとして十分な水準にある

- 最も重要な対策は、信頼できる正規ディーラーを見つけること

- 国内のディーラー網はまだ発展途上のため、店舗選びがバイクライフを左右する

- 部品供給の遅延は現代のモデルにおける最大のリスクと言える

- 修理に1ヶ月以上かかる可能性も覚悟しておく必要がある

- 中古の旧モデルを選ぶ際はフレームの状態を最優先でチェックすべき

- 中古の現行モデルはリコール対策済みかの確認が重要

- 日常的なメンテナンス(ボルト確認等)はトラブルを未然に防ぐのに有効である

- 日本製バイクも完璧ではなく、ホンダGB350にも重大なリコールは存在する

- 信頼性の違いは「品質の安定性」や「個体差の大きさ」にある

- リスクを正しく理解し許容できれば、唯一無二の魅力を持つバイクである

最後に

今回は、ロイヤルエンフィールドが壊れると言われる原因と、その故障率の実態、そして安心して乗るための対策について解説しました。「壊れる」という評価は過去のものであり、現代のモデルは品質が向上していること、しかし部品供給の遅延など新たなリスクも存在することがお分かりいただけたかと思います。

この記事が、あなたのロイヤルエンフィールドに対する漠然とした不安を解消し、素晴らしいバイクライフへの一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。