image: bikerbikest.com

愛車に乗り続けていると、ふと「バイクの買い替えは何年くらいが一般的なんだろう?」と疑問に思う瞬間が訪れますよね。車検が近づいたり、走行距離が伸びてきたりすると、「まだ乗れる」という愛着と、「新しいモデルも気になる」という気持ちの間で揺れ動くものです。

この記事では、そんな悩めるライダーのために、「〇年が正解」という単純な答えではなく、あなた自身が後悔しない決断を下すための「4つの判断軸」を具体的かつ体系的に解説します。最適なタイミングは年数だけで決まるのではなく、①機械的寿命、②経済的合理性、③市場価値、④ライフステージの4つの視点から総合的に見極めることが何より重要です。

この記事を読むと分かること

- バイクの物理的な寿命と、経済的な寿命の違い

- 車検や修理費など、買い替えを検討すべき金銭的な節目

- 愛車の価値を最大化する、戦略的な売却タイミング

- ライフスタイルの変化に合わせた、後悔しないバイクの選び方

「今のバイク、そろそろ潮時なのかな…」そんなあなたの疑問が、この記事を読み終える頃にはきっと確信に変わっているはずです。自分だけのベストな買い替えタイミングを見つける旅へ、早速出発しましょう。

バイクの買い替えは何年が限界?寿命と経済性から見る判断軸

image: bikerbikest.com

バイクの買い替えを考えたとき、多くのライダーがまず気にするのが「あと何年乗れるのか?」という物理的な寿命と、維持にかかる経済的な負担です。機械としての限界と家計への影響、この2つの視点から買い替えを判断するための具体的な指標を解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

「バイクの寿命=10万km」は本当か?

バイクの買い替えを考え始めると、よく耳にするのが「バイクの寿命は走行距離10万km」という言葉です。確かにこれは一つの目安として広く知られていますが、実はこの数字だけで判断するのは少し早計かもしれません。

なぜなら、バイクの潜在的な寿命はメーカーや排気量、そしてエンジン形式によって大きく異なるからです。例えば、国産の大型バイクでは20万km以上走行する例も珍しくありません。一方で、メンテナンスを怠ったバイクでは、10万kmに届かないケースもあります。一般的には、ホンダのように信頼性で定評のあるメーカーの車両や、エンジンの回転数を低く保って走れる大排気量のツアラーモデルの方が、寿命は長くなる傾向にあります。

つまり、「10万km」という数字はあくまで平均的な目安であり、すべてのバイクに当てはまる絶対的な基準ではないのです。大切なのは、こうした一般論に惑わされず、自分の愛車がどのような素性を持っているのかを理解すること。それが、買い替えタイミングを考える上での重要な第一歩となります。

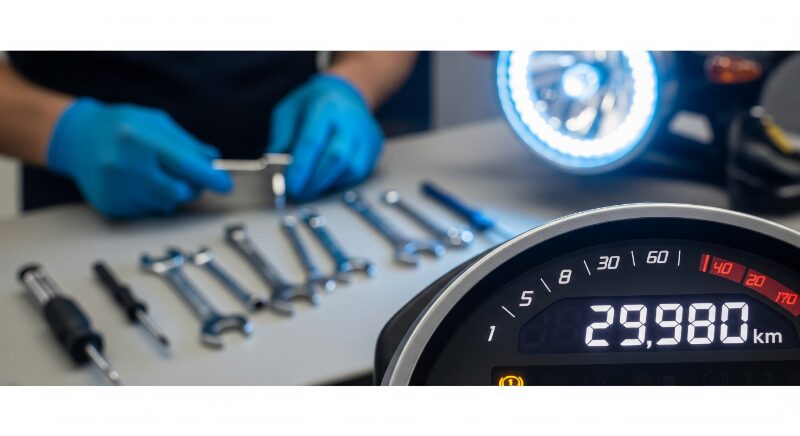

走行距離2万km超から買取価格は下落傾向

バイクの究極的な寿命が10万km以上ある一方で、中古バイク市場では走行距離2万kmを超えたあたりから買取価格が下落する傾向にあります。これは一体なぜなのでしょうか。

その背景には、非常に現実的な経済的理由が隠されています。実は、走行距離が増えるにつれて、サスペンションや駆動系といった高額な部品交換が必要になる可能性が高まってくるのです。つまり、多くのライダーはバイクが物理的に壊れてしまう前に、「これからかかる維持費」を計算して、乗り換えという判断を下しているわけです。

この2万km~3万kmという距離は、バイクの性能的な崖っぷちというよりは、「所有」から「維持」へとコストの比重が移り始める経済的な意思決定点と言えるでしょう。あなたのバイクがこの距離に近づいているなら、それは一度、今後のメンテナンスプランと予算について真剣に考えるべきサインなのかもしれません。

エンジン形式と排気量で変わる耐久性

バイクの寿命は、日々のメンテナンスだけでなく、そのバイクが持つ基本的な設計、つまりエンジン形式や排気量に大きく左右されます。

まず排気量ですが、一般的に排気量が大きいバイクほど寿命が長い傾向にあります。同じ時速100kmで走行する場合でも、大排気量エンジンは低い回転数で余裕をもって巡航できるため、エンジンへの負担が少ないのです。常に高回転を維持して走る50ccスクーターと、高速道路をゆったり流す1000ccツアラーでは、エンジンの摩耗度が大きく異なるのは想像に難くないでしょう。

また、エンジン形式も重要な要素です。例えば、構造が比較的シンプルな単気筒エンジンは、部品点数が少なく頑丈で、メンテナンス性に優れると言われています。一方で、スーパースポーツなどに搭載される高性能な多気筒エンジンは、長寿命よりもパワーを優先して設計されている場合があります。さらに、冷却方式も無視できません。効率的にエンジンを冷やせる水冷エンジンは、熱による部品の劣化が少ないため、空冷エンジンに比べて一般的に寿命が長いとされています。

最大の買い替えトリガー「車検」の費用

image: bikerbikest.com

もしあなたの愛車が251cc以上なら、避けては通れないのが「車検」です。新車登録から3年、その後は2年ごとにやってくるこの制度は、日本においてバイク買い替えの最も強力なトリガーとして機能しています。

車検費用は、必ず発生する「法定費用(自賠責保険料、重量税、印紙代)」と、バイクの状態によって変動する「整備費用」の2つで構成されます。法定費用自体は約1万5,000円程度ですが、本当にコストがかかるのは後者の整備費用です。

タイヤやブレーキパッド、各種オイル類など、安全基準を満たすために交換が必要な部品が出てくると、総額はあっという間に10万円を超えてしまうことも珍しくありません。この時、多くのライダーの頭をよぎるのが、「この10万円を修理に使うべきか、それとも新しいバイクの頭金にすべきか?」という究極の選択です。車検とは、いわば「過去2年分のメンテナンスのツケを一度に精算する日」。この経済的なインパクトの大きさが、3年、5年、7年といったタイミングを買い替えの自然な節目にしているのです。

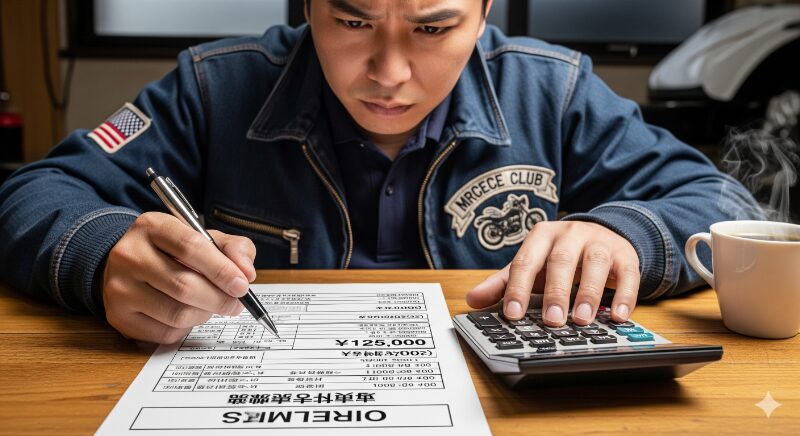

修理費が車両価値を超える「経済的全損」

車検以外にも、突発的な故障による高額な修理は買い替えを考える大きなきっかけになります。その判断基準として分かりやすいのが、「修理費用が、そのバイクの現在の市場価値を上回ってしまう」タイミングです。

例えば、エンジンのオーバーホールには数十万円、サスペンションの交換だけでも10万円を超える費用がかかることがあります。市場価値が20万円のバイクに、15万円の修理費をかけるのは果たして賢明な判断でしょうか。もちろん愛着は大切ですが、一度冷静に考える必要があります。

ここで重要なのは、修理費と車両価値を単純比較するだけでなく、将来の故障リスクという見えないコストも考慮に入れることです。たとえ15万円かけてエンジンを直したとしても、他の部品(電装系やベアリングなど)は同じように古くなっています。次にどこが壊れるか分からない不安を抱えながら乗り続けるより、同じ費用を新しいバイクの頭金にして、全体の信頼性をリセットする方が合理的かもしれません。一つの経験則として、「一度の修理見積もりが、バイクの市場価値の50%を超える場合」は、本格的に買い替えを検討するサインと捉えてよいでしょう。

5年、10年乗るのは本当に「もったいない」?

一台のバイクに愛着を持って長く乗り続けることは、ライダーとして非常に素晴らしいことです。しかし、「もったいないから」という理由だけで乗り続けることが、果たして本当に経済的なのでしょうか?この問いを、少し違う角度から考えてみましょう。

まず経済的な側面です。バイクは5年、7年と年式が古くなるにつれて、消耗品の交換が増え、車検やメンテナンスにかかる費用は増加していく傾向にあります。特に登録から13年を超えると自動車重量税も増額されるため、維持コストは着実に上がっていきます。

次に、安全性と快適性の側面です。バイクの技術は日進月歩で、特に安全装備の進化は著しいものがあります。例えば、今では当たり前になったABS(アンチロック・ブレーキ・システム)も、10年前のモデルには装備されていないことが珍しくありません。新しいバイクに乗り換えることは、単なる贅沢ではなく、自身の安全性を高めるための「投資」と捉えることもできるのです。愛着はプライスレスですが、経済的合理性や安全性を天秤にかけた時、必ずしも「乗り続ける=お得」とは限らない、という視点も大切です。

バイクの買い替えは何年がお得?市場価値とライフプラン軸

image: bikerbikest.com

バイクの買い替えは、物理的な寿命や経済性だけで決まるものではありません。愛車を資産として捉え、その価値を最大化する「売り時」を見極める戦略的な視点と、あなた自身のライフスタイルの変化に寄り添うという個人的な視点。この両方を組み合わせることで、より満足度の高い決断が可能になります。

見出しクリックで記事に飛べます

最も高く売れるタイミングは「春」

image: bikerbikest.com

愛車の価値を最大限に引き出す上で、売却のタイミングは非常に重要です。バイクの買取価格は一年中同じではなく、需要の波に応じて変動します。そして、その需要が最も高まるのが、ずばり「春」です。

3月から4月にかけては、新生活のスタートに合わせて通勤・通学用のバイクを探す人が急増します。バイク販売店はこの需要に応えるため、在庫確保に奔走し、普段よりも積極的に、そして高い価格でバイクを買い取ってくれる傾向にあるのです。次点のピークは、夏の長期休暇やボーナス商戦を控えた6月~7月ごろとなります。

さらに、見逃せないのが税金の存在です。毎年4月1日時点の所有者に課される軽自動車税は、3月31日までに売却を完了すれば、その年度分を支払う必要がありません。つまり、買い替えを決断しているのであれば、春に向けて準備を進め、3月中の売却を目指すのが最も経済的で賢い戦略と言えるでしょう。

価値を保つための年式と走行距離の目安

バイクの価値が「年式が古くなるほど」「走行距離が増えるほど」減少するのは、誰もが知る基本原則です。しかし、その価値の下落には、特に大きく価格が動く「節目」が存在します。この節目を知っておくことが、愛車の価値が大きく目減りする前に手を打つための重要な知識となります。

年式で特に意識したいのが、車検のタイミングです。

一つは「3年目の初回車検」。まだ車両が新しいと見なされ、高いリセールバリューを維持しているため、多くの賢明なオーナーが売却を選択するタイミングです。

もう一つは「5年目の2回目車検」。この時期になるとバイクは明確に「中古車」となり、高額な部品交換のリスクも高まるため、これも一般的な売却の節目とされています。

走行距離においては、30,000kmが査定額に大きく影響を与える心理的なラインと言われています。もちろん5,000kmや10,000kmといった細かい節目もありますが、この大台を超えるかどうかで査定士の評価が変わる可能性があることは、覚えておいて損はありません。

新型モデル発表前が絶好の売り時

バイクの価値をある日突然、大きく下落させてしまう要因があります。それは「後継モデルの発表」です。これはコンディションとは無関係に発生するため、見落としがちな非常に重要なポイントです。

あなたの愛車が「現行モデル」であるうちは、市場での需要は安定しています。しかし、メーカーから新型が発表されたその瞬間に、あなたのバイクは「旧型モデル」になってしまいます。当然、多くのユーザーの関心は新しいモデルへと移り、バイク販売店は在庫リスクを避けるため、旧型モデルの買取価格を一斉に引き下げるのです。

この価値の下落は突発的かつ想像以上に大きいものです。対策はただ一つ、情報戦で先手を打つこと。普段からバイク専門誌やWebサイトなどで業界ニュースにアンテナを張り、自分のバイクに関するモデルチェンジの噂が流れ始めたら、「売却のカウントダウンが始まった」と認識しましょう。公式発表の前に行動を起こすことが、リセールバリューを最大化するための鍵となります。

下取り査定額を最大化する4つの準備

売却を決めたら、少しでも高く買い取ってもらいたいのが人情です。実は、査定前に少し手間をかけるだけで、査定額が大きく変わる可能性があります。ここでは、誰でもできる4つの準備をご紹介します。

1. 徹底的な清掃・洗車

最も簡単で、最も効果的な方法です。ピカピカに磨かれたバイクは、査定士に「このバイクは大切に扱われてきた」という良い印象を与えます。特に足回りやエンジン周辺など、汚れがちな部分をきれいにしておくと好印象です。

2. 快調なエンジン

エンジンが一発で始動し、スムーズにアイドリングする状態は基本中の基本。査定時にエンジンがかからない、というのは論外です。しばらく乗っていなかった場合は、事前にエンジンをかけて暖気しておくなど、簡単なチェックは済ませておきましょう。

3. 純正部品の用意

マフラーやミラーなどを社外品に交換している場合、必ず純正部品も一緒に用意しましょう。カスタムは個人の好みが強く反映されるため、査定ではマイナス評価になることが少なくありません。純正部品が揃っていることが、価値を保つ上で重要です。

4. 書類一式の準備

整備記録簿(メンテナンスノート)は、これまでのメンテナンス履歴を証明する重要な書類です。これに加えて、取扱説明書やスペアキーなどが全て揃っていると、さらに信頼性が増し、査定額アップに繋がります。

ライフスタイルの変化も重要なサイン

image: bikerbikest.com

これまで経済合理性や市場価値の話をしてきましたが、バイクはそもそも、私たちの人生を豊かにするためのパートナーです。であるならば、あなた自身のライフスタイルの変化こそ、買い替えを考える最も正当で重要なサインと言えるでしょう。

例えば、こんな変化はありませんか?

- 転勤で通勤ルートが変わり、高速道路走行が増えた。

- 結婚を機に、パートナーとタンデムツーリングを楽しみたいと思うようになった。

- 街乗り中心だったが、キャンプツーリングに目覚め、積載性の高いバイクが欲しくなった。

バイクはあくまで趣味の乗り物です。その時々の自分の生活や興味に合わないバイクに、我慢して乗り続ける必要などどこにもありません。「今の自分には、もっとふさわしいバイクがあるはずだ」と感じたなら、それはあなたのバイクライフが次のステージへ進むべき時が来た、という何よりの証拠なのです。

最新の安全技術に乗り換えるという選択

image: bikerbikest.com

「今のバイクに大きな不満はないけれど、新しいモデルが気になる…」これは単なる物欲なのでしょうか?いいえ、最新のバイクに乗り換えることは、安全性や快適性を向上させるための、極めて合理的な「投資」と考えることができます。

特に安全技術の進化は目覚ましく、今や多くのバイクに標準装備されているABS(アンチロック・ブレーキ・システム)やトラクションコントロールは、10年前のモデルには付いていないことがほとんどです。これらの電子制御は、万が一のパニックブレーキや滑りやすい路面で、ライダーを転倒のリスクから守ってくれる強力な味方です。

また、性能や快適性も格段に向上しています。明るく視認性の良いLEDヘッドライト、スムーズで乗り心地の良い最新のサスペンション、効率的でパワフルなエンジン。これらはライディングの質そのものを高め、バイクに乗る喜びをさらに深めてくれます。今のバイクの性能や安全装備に少しでも不安を感じるなら、それは新しい技術の恩恵を受けるべき、立派な買い替えの理由になるのです。

総括:バイクの買い替えは何年が最適か、4つの視点で判断しよう

これまで見てきたように、バイクの買い替えタイミングは一つの答えで測れるものではありません。

- バイクの寿命「10万km」は絶対的な基準ではない

- 走行距離2万km超から買取価格が下落する傾向にある

- 高額な部品交換は走行距離が増えると必要になりやすい

- 大排気量・水冷エンジンは比較的寿命が長い傾向にある

- 250cc超のバイクは2年ごとの車検が大きな出費となりやすい

- 車検費用は整備内容によって10万円を超えることがある

- 修理費用がバイクの現在価値の50%を超えたら買い替えのサイン

- 長く乗る場合は税金増額や安全装備の旧式化も考慮すべき

- バイクが最も高く売れる季節は春(3月~4月)である

- 3月31日までの売却でその年度の軽自動車税が不要になる

- 価値が大きく下がる節目は3年目と5年目の車検時

- 走行距離3万kmは査定額に影響する大きな節目となりうる

- 後継モデル(新型)の発表で旧型の価値は大きく下落する

- 査定前には清掃・純正部品・書類の準備が重要

- 通勤や結婚などライフスタイルの変化は正当な買い替え理由

- ABSなど最新の安全技術への乗り換えは安全への投資である

- 最適な「何年」という答えはなく、4つの軸での総合判断が重要

最後に

今回は、バイクの買い替えタイミングについて、①機械的寿命、②経済的合理性、③市場価値、④ライフステージという4つの軸から解説しました。

「何年乗ったら」という漠然とした疑問が解消され、ご自身の状況に合わせたベストなタイミングを見極めるための視点をご理解いただけたのではないでしょうか。