image: bikerbikest.com

スズキ・グラストラッカーの購入を検討する際、「壊れやすい」という評判が気になりますよね。ネット上ではグラストラッカー壊れやすいのは嘘だという声もあれば、具体的なグラストラッカーの弱点を指摘する声もあります。特にグラストラッカービッグボーイは壊れやすいのか、それともグラストラッカーFI(インジェクション車)の故障が多いのか、様々な情報が飛び交っています。バッテリーがすぐ上がる、ステムベアリングに問題が出る、といった故障事例を目にすると、購入後に高額なグラストラッカーの修理費用が発生しないか不安になるでしょう。中には、グラストラッカーは買ってはいけないとまで言う人もいます。一方で、グラストラッカーのエンジンは丈夫だという評価も根強く存在します。この記事では、グラストラッカーの中古の選び方で失敗しないために、特に懸念されるジェネレーター故障の費用や、レギュレーター故障の症状など、信頼性に関する情報を徹底検証します。

この記事を読むと分かること

- グラストラッカーの「壊れやすい」という評判の真相

- 本当に注意すべき弱点(電装系)とその具体的な症状

- エンジンや車体の耐久性に関する客観的な評価

- 故障リスクを回避する中古車の具体的なチェックポイント

グラストラッカーが壊れやすいという評判は、ある特定の弱点に起因しています。この記事を読めば、その正体と具体的な対処法が明確になります。

グラストラッカー壊れやすい説の徹底検証

image: bikerbikest.com

「グラストラッカーは壊れやすい」という評判は本当なのでしょうか。その噂の真相を多角的に分析します。なぜ「壊れやすい」と言われるのか、逆に「丈夫」とされる部分はどこなのか、そして特に注意すべき具体的な弱点について詳しく検証していきます。

見出しクリックで記事に飛べます

「壊れやすい」は嘘?評判の真相

まず結論から申し上げます。「グラストラッカーは壊れやすい」という評判は、半分は的を射ており、半分は大きな誤解です。

このバイクの評価が二重性を持っていること、そしてそのパラドックス(矛盾)こそが、購入検討者を長年にわたり混乱させてきた原因の核心です。グラストラッカーは、「非常に頑丈なバイク」であると同時に、「致命的な弱点を抱えたバイク」でもあります。

この二重性を理解するために、評判を分解してみましょう。

半分本当の側面:致命的な電装系の脆弱性

「壊れやすい」という評判が指し示すものの正体は、ほぼ100%、電装系、特に「充電系統」にあります。これは多くのオーナーやバイクショップが指摘している、発生率が比較的高いと言われるウィークポイントです。

具体的には、走行に必要な電気を発電・制御する「ジェネレーター」と「レギュレーター」が、他車種と比較して故障しやすい傾向にあると指摘されています。このトラブルは、走行不能という重大な結果に直結するため、「グラストラッカー=壊れる」というネガティブな評判を強固なものにしています。

半分誤解の側面:機械的な部分の圧倒的な頑丈さ

一方で、「壊れやすい」という評判が大きな誤解である側面は、エンジン本体やフレームといったバイクの根幹をなす「機械的な部分」の耐久性です。グラストラッカーは、そのシンプルな構造ゆえに、機械的なトラブルが非常に少なく、むしろ「頑丈」で「タフ」なバイクとして高く評価されています。(詳細は次の見出しで解説します)

評判の真相:パラドックスの要約

- 誤解:バイク全体(エンジンやフレーム)が脆く、すぐに故障する。

- 真実:エンジンや車体は極めて頑丈。しかし、電装系(充電系統)という一点集中の致命的な弱点を抱えている。

つまり、グラストラッカーは「全体的に質の低いバイク」なのではなく、「非常に優秀な基本設計と、対策必須の一つの弱点を併せ持つバイク」と表現するのが最も正確です。この弱点の存在を知らずに購入すると、「こんなはずじゃなかった」「やっぱり壊れやすいバイクだ」と後悔することになります。

逆に言えば、この弱点さえ正確に理解し、購入時に適切に見抜き、所有後に予防策を講じることができれば、これほど信頼でき、維持しやすく、楽しいパートナーはいないとも言えます。この記事の目的は、そのための具体的な知識を提供することにあります。

オーナーが語る「エンジンは丈夫」という事実

「壊れやすい」という評判に反して、実際にグラストラッカーを所有している、あるいは過去に所有していたオーナーたちのレビュー(みんカラ、ウェビック、価格.com掲示板など)を詳細に分析すると、バイクの基幹部分に対する評価が驚くほど高いことがわかります。

特に称賛されているのは、その心臓部である空冷SOHC2バルブ単気筒エンジン(J438型)のシンプルさと耐久性です。

オーナーが評価する「頑丈」なポイント

- タフなエンジン: 構造が極めてシンプルで、オイル管理など基本的なメンテナンスさえ怠らなければ、非常に長持ちすると評価されています。エンジン本体の焼き付きや深刻なオイル漏れ、ミッショントラブルといった機械的な故障報告は極めて少ないです。

- メンテナンスの容易さ: シンプルな構造は整備性の高さに直結します。「いじりやすい」「自分でメンテナンスしやすい」という声は多数派であり、バイクの構造を学ぶ教材としても最適とされています。

- 軽量・スリムな車体: 120kg台(乾燥重量)という軽量な車体と、シンプルなスチールフレームは、物理的な負担が少なく、転倒時のダメージも比較的軽微で済みます。

- 足つきの良さ: シート高が低く(例:745mm)、両足がべったりと地面に着く安心感は、不要な立ちゴケを防ぎ、結果としてバイクの破損リスクを低減させています。

もう一つ注目すべき重要な事実は、多くのオーナーがリストアップする「不満な点」の中身です。

各種レビューサイト(バイクブロスなど)を精査すると、そこにある不満は「故障」ではなく、メーカーの「設計上の限界」や「快適性」に関するものが大半を占めていることがわかります。

- 燃料タンクの容量が少ない(6L):航続距離が短く、頻繁な給油が必要。

- 6速ギアがない:高速道路やバイパスでの巡航時、エンジンの回転数が高くなり振動や騒音が気になる。

- トリップメーターがない:給油タイミングを把握しづらい(※年式による)。

- 加速が遅い / パワー不足:高速道路での合流や追い越し、登坂路で非力さを感じる。

- シートが薄い / 細い:長距離走行でお尻が痛くなる。

これらはすべて、バイクの「信頼性」や「耐久性」の問題ではありません。

もしグラストラッカーが本当に「機械的に壊れやすい」バイクであれば、レビュー欄は「オイル漏れが止まらない」「ミッションの入りが悪い」「エンジンから異音がする」といった深刻な「故障報告」で溢れかえるはずです。

しかし、実際にはオーナーが不満を述べているのは「備わっていてほしかった機能」についてです。この「機械的故障に関する沈黙」こそが、グラストラッカーのエンジンと車体が、その評価通り「頑丈」であることを示す何よりの証左と言えるでしょう。

多く指摘される本当の弱点:電装系

image: bikerbikest.com

さて、ここからが本題です。エンジンや車体がいかに頑丈であっても、「壊れやすい」という評判が消えない理由。それは、多くのオーナー、中古車販売店、バイク整備士が指摘している、「電装系」、特に「充電系統」の脆弱性にあります。

グラストラッカーの故障事例を分析すると、トラブルの発生源はほぼ例外なく、以下の2つの基幹部品に集中しています。

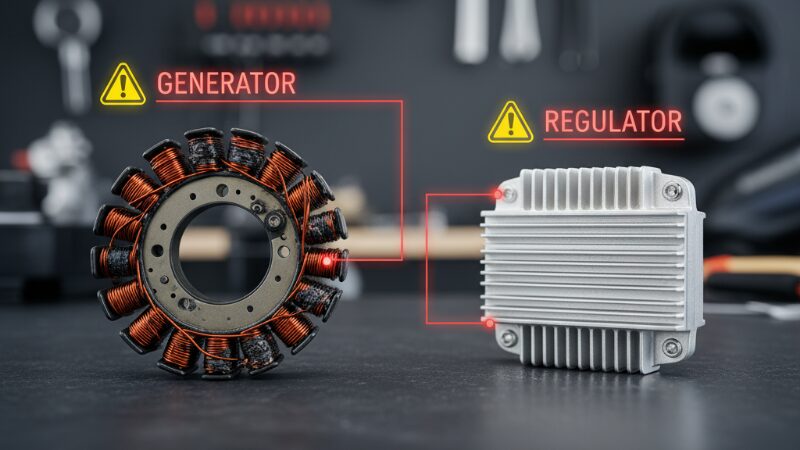

グラストラッカーの二大弱点

- ジェネレーター(別名:ステーターコイル / オルタネーター)

- レギュレーター(別名:レギュレートレクチファイア)

これらは、バイクが走行し続けるために不可欠な「電気」を管理する、心臓部とも言えるパーツです。人間で言えば、「発電所」と「変電所」の役割を担っています。

充電系統のシンプルな役割

- ジェネレーター(発電所): エンジンの回転運動(運動エネルギー)を利用して、電気(交流)を「発電」します。

- レギュレーター(変電所): ジェネレーターが作った交流の電気を、バイクで使える直流の電気に「変換(整流)」し、さらに電圧を一定(約14V~15V未満)に「制御」してバッテリーに供給・充電します。

グラストラッカーは、これらの部品が経年劣化や、構造的な「熱」の問題によって故障しやすい傾向があると複数のオーナーや整備事例で指摘されています。(※熱対策については、レギュレーターの放熱フィンが小さい、あるいは熱のこもりやすい場所に配置されている年式がある、といった指摘が見られます)

この充電系統は、走行中に電気が作られなくなったり、逆に制御不能な高電圧が流れたりするという、走行不能に直結するミッションクリティカルな不具合を引き起こします。

どんなに頑丈なエンジンを積んでいても、電気系統が死んでしまえばバイクはただの鉄の塊です。この「エンジンはタフなのに、電気が死ぬ」というアンバランスさこそが、「グラストラッカー=壊れやすい」という評判の正体なのです。

ジェネレーター故障の症状と高額な修理費用

二大弱点のうち、特にオーナーにとって経済的な打撃が大きくなるのが、発電機本体であるジェネレーター(ステーターコイル)の故障です。

image: bikerbikest.com

故障のサイン(症状)

ジェネレーターが故障すると、バイクは十分な電気を発電できなくなります。その結果、バッテリーに蓄えられた電気だけを消費しながら走ることになり、やがて電力が枯渇します。

主な症状としては、以下のようなものが現れます。

- バッテリーが頻繁に上がる:新品のバッテリーに交換しても、数日~数週間で再び上がってしまう。これが最も典型的で危険なサインです。

- セルの回りが弱々しい:「キュルキュル…」と力がなく、やがて「カチッ」という音だけになる。

- 灯火類が暗くなる:アイドリング時にヘッドライトが極端に暗くなったり、ウインカーの点滅が不安定になったりする。

- 走行中のエンジン不調・停止:点火プラグに十分な電気が供給されず、走行中に「ボコボコ…」と失火したり、最悪の場合はそのままエンジンが停止したりする。

これらの症状は、単純な「バッテリーの寿命」と誤診されがちです。しかし、バッテリーを交換しても症状が再発する場合、根本原因は「発電不足」、すなわちジェネレーターの故障(コイルの焼損や断線など)を強く疑う必要があります。

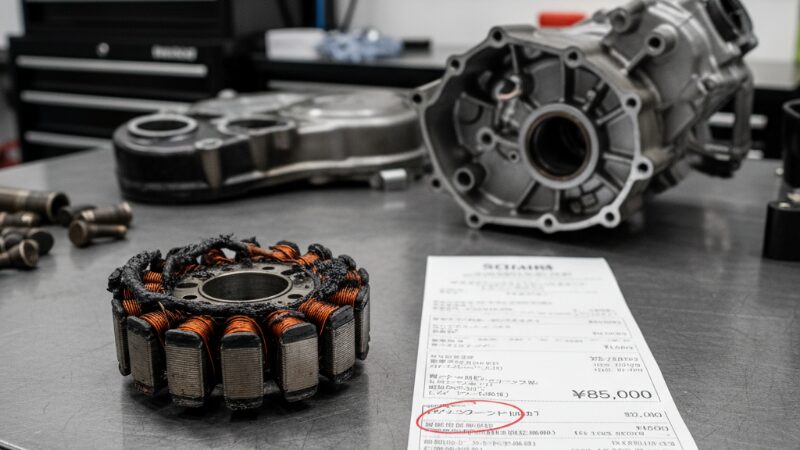

修理費用が高額になる深刻な理由

ジェネレーターの故障がオーナーにとって深刻な問題となる最大の理由は、その修理費用がバイクの市場価値に対して不釣り合いなほど高額になる可能性がある点です。

なぜ修理費用が高額になるのか?

レギュレーターが車体外部(例:フレーム)にボルトオンで装着されているのに対し、ジェネレーターはエンジンの内部(クランクケースの側面)に組み込まれています。そのため、部品を交換するには以下の作業が必須となります。

- エンジンオイルを全量排出する

- クランクケースカバーを取り外す

- フライホイールプーラー(専用工具)を使い、強力な磁力で固定されたフライホイールを取り外す

- 内部のステーターコイル(部品本体)を交換する

- 液状ガスケットの塗布や、新品のガスケット類に交換して組み戻す

- 新しいエンジンオイルを注入する

部品代(純正ステーターコイルAssy)が2万円~4万5千円程度(年式による)と高価であることに加え、上記のような特殊工具の使用と複雑な分解・組立作業を伴うため、バイクショップでの工賃が数万円単位で発生します。

複数の整備事例によれば、修理費用の総額は、安くても4万円台、高ければ9万円を超える可能性があると報告されています。

中古車価格が10万円台~30万円台であるグラストラッカーにとって、この修理費用は車両価格の3分の1から半分以上に相当する場合があります。予算重視で購入したオーナーにとっては、まさに「経済的全損」とも言える致命的な出費となるリスクを秘めているのです。

レギュレーター故障の症状と過電圧リスク

もう一つの弱点であり、ジェネレーターとは異なる「破壊的な」危険性を持つのが、電圧制御器であるレギュレーターです。

レギュレーターは熱に非常に弱く、経年劣化やジェネレーター不調による過負荷で「パンク」と呼ばれる故障を起こします。

故障の2つのパターン

レギュレーターの故障には、大きく分けて2つの正反対のパターンがあります。

- パターン1:電圧不足(機能停止)

最も一般的な故障モードです。電力を制御・供給する機能が完全に停止し、発電された電気がバッテリーに一切供給されなくなります。症状としては、ジェネレーター故障時と同様、「バッテリー上がり」として現れます。こちらはまだ「優しい」故障です。 - パターン2:過電圧(制御不能)

これが最も危険で、破壊的な故障モードです。電圧を制御する機能だけが失われ、ジェネレーターが発電したままの制御されていない高電圧(例:16V、18V、時には20V以上)が、バイクの電装システム全体に流れ込みます。

過電圧が引き起こす「故障の連鎖(カスケード)」

「パターン2:過電圧」は、バイク全体を道連れにする「時限爆弾」のような状態です。異常な高電圧は、デリケートな電子部品を文字通り「焼き切る」形で、次々と破壊の連鎖を引き起こします。

【危険】過電圧による破壊の連鎖

- レギュレーターが過電圧状態で故障。

- まず、バッテリーが過充電状態となり、内部の電解液が「沸騰」し、物理的に破壊されます(膨張、液漏れ)。

- 同時に、ヘッドライトやウインカー、メーター球などのバルブ類(電球)が、高電圧に耐えきれずに次々と切れます。

- そして、最も高価な部品が破壊されます。それが、CDI(キャブ車)やECU(FI車)といった、エンジンの点火や燃料噴射を制御する「頭脳(コンピュータ)」です。

- 最悪の場合、メインハーネス(配線の束)が熱で溶けたり、焼損したりする可能性もあります。

CDIやECUは、部品代だけでも数万円から、FI車のECUに至っては10万円近くするケースもあります。レギュレーター本体の交換費用(部品代+工賃で1万円~3万円程度)だけでは済まない、二次的、三次的な高額修理へと発展するのです。

さらに厄介なのは、ジェネレーターとレギュレーターは密接に関連しているため、片方の不調がもう片方に負荷をかけ、「連鎖的に両方とも故障する」ケースが比較的多いことです。「バッテリーが上がったからレギュレーターだけ交換」という安易な修理が、実はジェネレーターの故障を見逃しており、すぐに再発する…といった悪循環も珍しくありません。

ビッグボーイも壊れやすい?弱点の共通点

グラストラッカーの購入を検討する際、標準モデルの「グラストラッカー(通称:無印)」と、派生モデルの「グラストラッカー ビッグボーイ」で悩む方も多いでしょう。

「ビッグボーイの方が人気だけど、何か違いは?」「ビッグボーイも同じように壊れやすいの?」といった疑問が浮かびますが、結論から言うと、電装系の弱点は両モデルで完全に共通です。

「ビッグボーイ」という名前から、エンジンが強化されているといった誤解を招くことがありますが、両者の主な違いはエンジンや電装系ではなく、足回りとそれに伴う外装、ライディングポジションにあります。

無印とビッグボーイの主な違い

(※年式により細かな仕様は異なりますが、基本的な差異は以下の通りです)

| 項目 | グラストラッカー(無印) | グラストラッカー ビッグボーイ |

|---|---|---|

| タイヤ | 細めのタイヤ(前後18インチなど) | 太めのファットタイヤ(F19/R18インチなど) |

| スイングアーム | 標準長 | ロングスイングアーム(太いタイヤを履くため) |

| フロントフォーク | 標準 | ロングフォーク(車体バランスのため) |

| 全長・ホイールベース | 短め | 長め(より大柄な車格) |

| シート高 | 低い(例:745mm) | やや高い(例:775mm~785mm) |

| ハンドル | 標準的なハンドル | 幅広のハンドル |

ビッグボーイは、その名の通り、より車格が大きく迫力のある「ストリートトラッカー」スタイルを強調したモデルです。しかし、心臓部であるエンジンや、問題となるジェネレーター、レギュレーターといった充電系統のコンポーネントは、無印モデルと共通の部品が使用されています。

したがって、「ビッグボーイだから壊れにくい」あるいは「無印だから丈夫」といった差は存在しません。どちらのモデルを選ぶにせよ、この電装系の弱点は等しく存在するリスクとして認識し、購入時のチェック(後述)を徹底する必要があります。

グラストラッカーが壊れやすい車両の回避術

image: bikerbikest.com

グラストラッカー特有の弱点、すなわち「電装系の脆弱性」は深刻ですが、それは「回避不能な地雷」ではありません。むしろ、「場所が特定されている地雷」です。その地雷を踏まずに状態の良い個体を手に入れるための、具体的な「回避術」と「診断方法」を徹底的に解説します。

見出しクリックで記事に飛べます

FI車の故障とキャブ車の注意点

グラストラッカーは、2008年のマイナーチェンジ(2008年9月販売開始モデル)を境に、従来の「キャブレター」方式から、電子制御の「フューエルインジェクション(FI)」方式へと燃料供給装置が変更されています。

この変更は、始動性や環境性能(排出ガス規制対応)を大幅に向上させました。しかし、電装系の弱さという傾向は、残念ながらFI車になっても引き継がれています。 そして、両者にはそれぞれ異なる注意点が存在します。

| モデル | 特徴・メリット | 注意すべき故障リスク |

|---|---|---|

| キャブレター車 (~2007年頃) | ・構造がシンプルで、整備やカスタムの知見が豊富 ・部品が比較的安価で、DIYでの修理も(知識があれば)可能 ・FI車に比べ、中古車価格がこなれている |

・キャブレター自体の経年劣化: 長期放置による詰まり(ジェット類)、ガソリン漏れ(オーバーフロー)、ダイヤフラムの破損。 ・CDIのパンク: レギュレーターの過電圧故障が発生した場合、点火を司るCDI(キャパシタ・ディスチャージド・イグニッション)が破壊されるリスク。 |

| FI車 (2008年~) | ・始動性の良さ: 気温や標高に関わらず、セル一発での安定した始動が期待できる ・燃費が良い傾向: 燃料噴射が最適化されるため、キャブ車より燃費性能が高いとされる ・キャブ清掃が不要: 面倒なキャブレターのオーバーホール作業から解放される |

・ECUのパンク: 最大のリスク。レギュレーターの過電圧故障が発生した場合、バイク全体を制御する「ECU(エンジン・コントロール・ユニット)」が破壊される。 ・高額な修理費用: ECUやインジェクター、燃料ポンプなどは電子部品のアッセンブリであり、故障時の部品代がキャブ車のCDIとは比較にならないほど高額(ECUだけで10万円近くするケースも)。 |

どちらが「マシ」か? リスクの質が異なる

これは難しい問題ですが、リスクの「質」が異なります。

- キャブ車: 電装系(CDI)のリスクに加え、「キャブレーター」という機械的な部品のコンディション(詰まり・腐食)も気にする必要があります。ただし、CDIが壊れても、FI車のECUよりは安価にリプレイス品(社外品含む)が見つかる可能性があります。

- FI車: キャブレターの悩みからは解放されますが、その代わり、電装系(レギュレーター)が故障した際の「経済的ダメージ」がキャブ車よりも格段に大きくなるという、より深刻なリスクを抱えています。

どちらのモデルを選ぶにせよ、「レギュレーターの故障=全ての電子部品の破壊」というリスクは共通です。特にFI車は、その「頭脳」が非常に高価であるため、購入時の電圧チェック(後述)の重要性がキャブ車以上に高いと言えるでしょう。

ステムベアリングの不具合は要確認

電装系トラブルの影に隠れがちですが、グラストラッカーの中古車で時折報告されるもう一つの不具合が、ステムベアリングの問題です。

ステムベアリングとは、フロントフォーク(前輪)と車体を連結し、ハンドル操作の「回転軸」となる、上下2か所に配置された非常に重要なベアリングです。

不具合の症状

このベアリングが損傷すると、以下のような症状が現れます。

- ハンドルを左右に切った際、特にセンター(直進状態)付近で「カクン」という引っかかりを感じる。

- 走行中、まっすぐ走っているつもりでもハンドルがフラフラと不安定になる。

- 低速で曲がる際にハンドルが切れ込みすぎる、あるいはスムーズに動かない。

故障の原因は「欠陥」ではなく「整備不良」か

「グラストラッカーはステムが弱い」という意見もありますが、複数の整備ブログの事例を分析すると、これは部品自体の構造的欠陥というよりも、過去の不適切な「メンテナンスエラー」に起因している可能性が高いと指摘されています。

なぜステムベアリングが損傷するのか?

グラストラッカーはフロント周りが非常に軽量です。そのため、長期間の使用でベアリングが摩耗してくると、ハンドルの「ガタ」が出やすい傾向があります。

問題は、その「ガタ」を解消しようとした整備者やオーナーが、整備マニュアルに記載されている「規定トルク」を無視し、感覚でステムナットを過剰に締め付けすぎてしまうケースです。

ベアリングは、過剰な力で締め付けられると、内部のボール(またはローラー)が受け皿である「レース」部分に食い込みます。その状態で走行を続けると、レース部分に「打痕(だこん)」と呼ばれる凹みや傷が永久的に刻まれてしまいます。この打痕にボールがはまり込むことが、「カクン」という引っかかりの正体です。

一度打痕がついたベアリングは、ナットを緩めても元には戻りません。修理するには、ベアリングとレースをすべて新品に交換する必要があり、これにはフロント周りをすべて分解する大掛かりな作業(工賃・部品代で2万円~4万円程度)が必要となります。

中古車でのチェック方法

これは購入前に必ず確認すべき項目です。

- 可能であれば、センタースタンドを立てるか、バイクショップの店員に依頼してフロントタイヤを浮かせてもらいます。(浮かせられない場合は、最低限またがって確認します)

- ハンドルを持ち、左右にゆっくりと全域で切ってみます。

- その際、特に真ん中付近で「コクッ」「カクッ」といった引っかかり(ノッチ感)がないか、指先に全神経を集中させて確認してください。

少しでも違和感があれば、それはステムベアリングが損傷しているサインです。購入後に必ず修理が必要になるため、明確な交渉材料となります。

バッテリー上がりが頻発する個体

中古車選びにおいて、最も注意すべき「危険な兆候(レッドフラグ)」、それは「バッテリー上がり」です。

店頭に並んでいる中古車が、バッテリーが上がった状態であることは珍しくありません。長期間エンジンを始動していなければ、自然放電でバッテリーは弱ってしまいます。

問題は、販売店の「説明」です。

【要注意】危険なセールストーク

「あー、これバッテリー上がってるだけですね。納車時には新品に交換しますから、まったく問題ないですよ!」

この言葉を鵜呑みにしてはいけません。

もちろん、本当に長期間の放置による「ただのバッテリー上がり」である可能性も高いです。しかし、ことグラストラッカー(および他のスズキ車の一部)において、そのバッテリー上がりは、「充電系統の故障がすでに発症している」ことを示す、たった一つの、そして最大のサインかもしれないのです。

なぜ安易なバッテリー交換が危険なのか

前述の通り、グラストラッカーの充電系統の故障は、「電圧不足」と「過電圧」の2パターンあります。新品のバッテリーに交換した直後に、何が起こるでしょうか。

- 原因が「電圧不足」だった場合:

発電されていないため、新品のバッテリーに蓄えられた電気だけを消費して走ることになります。オーナーは「快調だ」と喜びますが、その電力は数日、早ければ即日で尽き、再び路上で立ち往生します。「ハズレのバッテリーだった」と誤解し、再びバッテリーを買い直す…という「負のループ」に陥ります。 - 原因が「過電圧」だった場合(最悪のケース):

エンジンを始動した瞬間、制御不能な高電圧(16V以上)が新品のバッテリーとECU/CDIに流れ込みます。その結果、納車整備で交換したばかりの新品バッテリーが即座に破壊され、同時に高価なECU/CDIも焼き切れます。バイクショップ側も原因に気づかず、「初期不良かな?」ともう一度バッテリーとECUを交換し、再度それらを破壊する…という泥沼に陥る可能性すらあります。

したがって、「バッテリーが上がっている個体」は、それ自体が悪いのではなく、「なぜ上がったのか?」という原因の診断が徹底されているかが重要です。信頼できるショップであれば、バッテリー交換と同時に必ず充電電圧(後述)を測定し、充電系統が正常であることを確認した上で納車するはずです。

「新品にしときますね」という言葉だけでなく、「電圧も測定して正常値でした」という報告(可能なら測定値の提示)を求めることが、オーナーとしての自衛手段となります。

「買ってはいけない」カスタム車の見分け方

image: bikerbikest.com

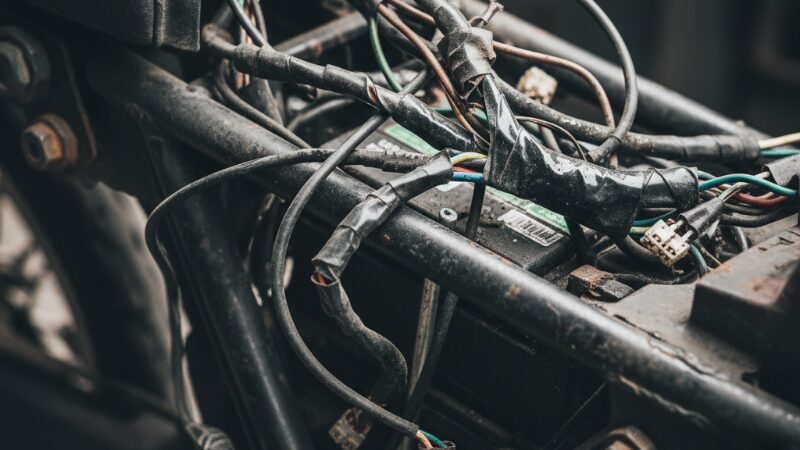

グラストラッカーは、そのシンプルな構造からカスタムベースとして絶大な人気を誇ります。しかし、その「カスタムのしやすさ」が、中古車選びにおいては諸刃の剣となります。

特に危険なのが、「スカチューン」をはじめとする、配線加工を伴う素人(DIY)カスタムが施された車両です。

スカチューンとは?

元々は「スカスカ・チューニング」の略で、エアクリーナーボックスやバッテリーケースなどを取り外し、フレームの間をスッキリと「スカスカ」に見せるカスタム手法です。それに伴い、バッテリーを小型のものに交換したり、シート下やフレームの隙間に移設したり、配線自体を引き直したりする作業が発生します。

プロのカスタムビルダーが製作した車両であれば問題ないケースも多いですが、知識の乏しい前オーナーがDIYで作業した場合、致命的な問題を抱えている可能性があります。

「買ってはいけない」カスタム車の見分け方

以下の特徴が見られる車両は、どれほど安価でも避けるのが賢明です。

- 雑な配線処理(最重要チェックポイント)

シートを外し、タンクの下を覗き込んだ時、ビニールテープ(特にホームセンターの安物)でグルグル巻きにされた配線の束が見えたら危険信号です。被覆が破れていたり、ギボシ端子がむき出しになっていたり、配線がフレームやエンジン(高温部)に接触・干渉している車両は、走行中の振動による断線やショート(火災の原因)のリスクが極めて高いです。 - レギュレーターの不適切な移設

スカチューンの際、邪魔になったレギュレーター(放熱フィンがついた箱)を、雨水がかかりやすく、風も当たらないシート下の奥深く(工具入れの中など)に押し込んでいる車両があります。レギュレーターは「熱」に弱く、走行風による冷却が前提です。熱がこもる場所への移設は、自ら故障を誘発しているようなものです。 - 安価なノンブランド部品の多用

Amazonなどで数百円~数千円で売られている、メーカー不明の汎用レギュレーター、ウインカー、テールランプなどが多用されている車両も注意が必要です。これらの部品は品質や耐久性が著しく低い場合があり、特に安物のジェネリック・レギュレーターは、それ自体が「過電圧」の発生源となり、ECUを破壊する「二次災害ループ」の原因となることが指摘されています。 - バッテリーレス仕様(非推奨)

バッテリーの代わりに「バッテリーレスキット(大容量コンデンサ)」を装着している車両。グラストラッカー(特にFI車)の電装系は、バッテリーがあることを前提に設計されています。バッテリーレス化は、電圧の不安定化を招き、ただでさえ弱い電装系にさらなる負荷をかけ、ECUやインジェクターの故障を誘発する原因となります。

グラストラッカーの中古車を探す際は、「できるだけノーマル(純正状態)に近い車両」を選ぶことが、結果として最も安価で、最も信頼性の高い選択となるケースが多いのです。

中古車選びで失敗しない電圧チェック法

image: bikerbikest.com

これまでのリスク(ジェネレーター故障、レギュレーター故障、バッテリー上がり)をすべて回避し、購入時に「当たり」個体を見抜くための、最も重要かつ唯一の科学的な診断方法が、「電圧測定」です。

これは、バイクショップの店員に「すみません、電圧だけ測らせてもらえませんか?」とお願いしてでも実行する価値のある、最強の診断術です。必要なのは、「デジタルマルチテスター(電圧計)」だけです。

デジタルマルチテスター(電圧計)とは?

電圧、電流、抵抗値などを測定できる手のひらサイズの機器。ホームセンターやネット通販(Amazonなど)で、安いものでは2,000円程度から購入可能です。バイクや車のメンテナンスを行う上で、持っていて絶対に損はない「お医者さんの聴診器」のようなツールです。

測定は、バッテリーのプラス(+)端子とマイナス(-)端子にテスターの棒を当てるだけです。以下の3ステップで、充電系統の健康状態を丸裸にします。

【必須】グラストラッカーの電圧チェック 3ステップ

(※可能であれば、ヘッドライトをONにした「負荷状態」で行うと、より確実です)

ステップ1: 静的テスト(エンジンOFF時)

- 測定方法: キーがOFFの状態で、バッテリー端子の電圧を測定します。

- 正常値: 12.5V~12.8V 程度。

- 異常値: 12.0V を下回る場合は、バッテリーが弱っているか、充電されていません。(この時点では「放置による放電」の可能性もあります)

ステップ2: アイドルテスト(アイドリング時)

- 測定方法: エンジンを始動し、アイドリング状態で電圧を測定します。

- 正常値: 13.0V~14.0V 程度まで上昇。(発電が開始された証拠)

- 異常値: 電圧が 12V 台のまま上昇しない、または不安定な場合は、ジェネレーターかレギュレーターの異常(電圧不足)が疑われます。

ステップ3: 負荷テスト(高回転時) ≪最重要≫

- 測定方法: エンジン回転数を5,000回転(タコメーターがないため「ある程度しっかり回した」状態)まで上げ、その状態での電圧を測定します。

- 目的: アイドリング時だけでは見抜けない、レギュレーターの「過電圧」故障を炙り出すために行います。

この「ステップ3:負荷テスト」の結果が、その車両の「寿命」を決定付けます。

| 5,000回転時の電圧 | 診断結果(購入判断) |

|---|---|

| 14.0V~15.0V 未満で「安定」 | 【 正常(当たり)】 充電系統は正常に機能しています。レギュレーターが電圧を適切に制御(15V未満でカット)している証拠です。この車両は「買い」です。 |

| 13.5V 未満、または回転を上げても電圧が上がらない | 【 異常(電圧不足)】 ジェネレーター(ステーター)が故障しているか、レギュレーターが完全にパンクしています。購入した場合、高額な修理費用が発生する可能性が高いです。 |

| 15.5V を超え、回転と共に 16V, 17V へと上昇し続ける | 【 異常(過電圧) = 時限爆弾】 レギュレーターが「過電圧」状態で故障しています。ECUやバッテリーを破壊する寸前の、最も危険な状態です。絶対に買ってはいけません。 |

この3ステップの電圧測定は、グラストラッカーの中古車選びにおける「必須科目」です。この知識で武装し、冷静にテスターを当てることこそが、高額な修理費という「地雷」を回避する最も確実な方法なのです。

総括:グラストラッカー壊れやすい説と対策

これまで、「グラストラッカー壊れやすい説」の真相と、その具体的な回避術について詳細に検証してきました。

- グラストラッカーが壊れやすいという評判は主に電装系を指す

- エンジンやフレームなど機械的な部分は頑丈だと評価が高い

- オーナーの不満は故障よりタンク容量など仕様面が多い

- 特に注意すべき弱点はジェネレーター(発電機)である

- もう一つの弱点はレギュレーター(電圧制御器)である

- これら電装系は連鎖的に故障するリスクを抱えている

- ジェネレーター故障は高額な修理費用が発生する可能性がある

- レギュレーター故障は過電圧でECUなどを破壊する危険がある

- ビッグボーイも無印も電装系の弱点は共通している

- FI車は電装系故障時の修理費用がより高額になる傾向がある

- ステムベアリングの不具合は整備不良(締めすぎ)の場合がある

- 安易なカスタム(配線加工)が施された車両はリスクが高い

- バッテリーがすぐ上がる個体は充電系統の故障を強く疑う

- 中古車選びではマルチテスターによる電圧測定(特に高回転時)が必須

- 購入後の対策として高性能な社外品レギュレーターへの交換も有効

最後に

今回は、「グラストラッカー壊れやすい」という評判の真相について徹底的に検証しました。

グラストラッカーの魅力は「頑丈なエンジンとシンプルな車体」にありますが、一方で「電装系(ジェネレーターとレギュレーター)」という明確な弱点を抱えていることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

しかし、その弱点も購入時の「電圧チェック」や事前の「予防メンテナンス」によって、リスクを管理できることも事実です。この記事が、あなたの不安を解消し、良き相棒選びの一助となれば幸いです。

もし、グラストラッカーのようなストリート系バイクのカスタムに興味を持たれた方は、こちらの「バイクカスタムの基本」記事も参考になるでしょう。

また、中古バイク全般の選び方について詳しく知りたい方は、「失敗しない中古バイクの選び方」記事もぜひご覧ください。